Arqueología en Asturias Oriental.

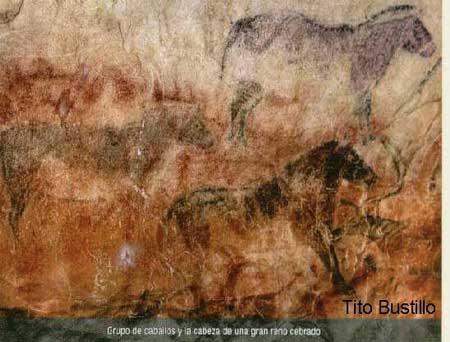

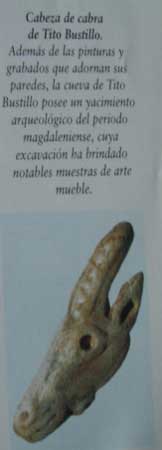

«La cueva

riosellana de Tito Bustillo es absolutamente fascinante».

«Probablemente la galería principal con los

caballos, es como ver una postal del pasado, de hace 45.000 años».

«Ya en la Prehistoria los afortunados que podían escoger elegían la zona del valle del Sella para vivir, por su riqueza tanto mineral, natural y de fauna: un verdadero paraíso»

Mario Menéndez, profesor de Prehistoria en la UNED.

"Del Paleolítico Superior, conocemos un 0,01 por ciento de lo que pudo haber habido".

Sergio Ripoll, profesor de Prehistoria de la UNED.

«El Sidrón (Piloña) es fundamental, el equivalente a Atapuerca con los neandertales»

Ana Gracia Téllez (México, 1963) es doctora en Biología vinculada a las excavaciones e investigaciones de la sierra de Atapuerca (Burgos).

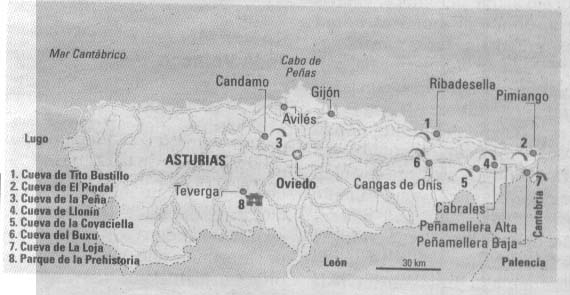

Ubicación de las principales cuevas con pinturas rupestres de Asturias Oriental,

del Parque de la Prehistoria (Teverga) y de la cueva de la Peña , Patrimonio de la Humanidad en Asturias Central.

Índice

1.- Introducción.2.- Listado de Yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, etc. concejo a concejo

3.- Cuevas y museos arqueológicos visitables en Asturias Oriental.

3.2.- Cueva del Pindal (Ribadedeva). Patrimonio de la Humanidad.

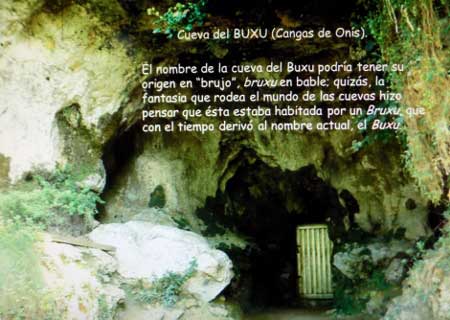

3.3.- Cueva del Buxu en Cardes (Cangas de Onís).

3.4.- Cueva de La Loja. El Mazo. (PEÑAMELLERA BAJA).

3.5.- La Cuevona de Ardines. Ribadesella.

3.6.- Ídolo de Peña Tú. MUSEO ÍDOLO DE PEÑA TÚ/Peñatu. PUERTAS DE VIDIAGO (Llanes).

3.7.- DOLMEN DE LA SANTA CRUZ. Cangas de Onís.

3.8.- La cueva de la Peruyal. Benia de Onís.

4.1.2.-Cueva del hombre de Arangas (Cabrales).;

4.1.3.-El punzón de La Jerra el Teyeru (Cabrales), se incorpora al Museo Arqueológico.

4.1.4.- La cueva de El Bosque. Inguanzo (Cabrales).

4.2.2.- Cuevas de los Azules.( Cangas de Onís).;

4.2.3.- Cueva de la Güelga. Narciandi (Cangas de Onís).;

4.4.2.- Caravia, tramita en 2004, un centro de interpretación de un castro próximo al Fitu.

4.4.3.- La Estela de Duesos (Caravia)

4.5.2.-LA CUEVA DE CARDÍN DE LLEDÍAS (Llanes). ;

4.5.3.- LA CUEVA DE EL COVALÓN (Llanes). ;

4.5.4.-CASTRO en LA TALÁ (Llanes).;

4.5.5.-CUETO DE La MINA. La Riera (Posada de Llanes).;

4.5.6.-Cueva de la Herrerías. La Pereda (Llanes). ;

4.5.7.- El león cavernario (Panthera spelaea) de Porrúa (Llanes), descubierto en el año 2014.

4.6.2.- La Cuevona de Avín (Onís).; MUSEO DEL RINOCERONTE FÓSIL. ONÍS. AVIN (Onís).;

4.6.3.- La cueva de Sopeña (Onís) su importancia en la transición entre neandertales y homo sapiens.;

4.6.4.- Cráneo verde de la mina Milagro (Onís).;

4.6.5.- Cueva de la Peruyal (Onís).

4.8.2.- La cueva de Coimbre, Besnes (Peñamellera Alta).

4.8.3.- El yacimiento arqueológico de Coímbre (PEÑAMELLERA ALTA).; La cueva de Coimbre, nuevos datos.; Los investigadores de la UNED han encontrado vértebras de peces.

4.9.1.- Yacimiento del Homo Neandertal del

Sidrón. Vallobal-Borines (Concejo de

Piloña). ¿Porqué se extinguieron?.;

¿Qué tipo de canivalismo se practicó en El

Sidrón?.; ¿Cómo llegaron los restos de trece

individuos neandertales hasta la galería del osario?.;

¿Cómo sabemos que los humanos actuales tenemos genes

neandertales?, por Ana B. Marín-Arroyo

(julio 2020)

4.9.2.- Diadema de Moñes (Piloña).;

4.9.3.- Yacimiento arqueológico de

Argandenes (Piloña) San Román, núcleo rural de la parroquia de

Argandenes .; Los arqueólogos buscarán un

poblado junto a la necrópolis (en torno s. VI) de Argandenes (Piloña) abril

2019.

4.9.4. El castro de Antrialgo (Piloña), las nuevas excavaciones.

4.9.5.- Sima Pozu los Covazos o de los Covazones sita en Sieres (Piloña). Monte Sueve.;

Cueva del Pindal (Ribadedeva). Patrimonio de la Humanidad.

4.10.2.- Ribadedeva plantea a la Universidad un estudio arqueológico en la torre de Noriega

4.11.2.- Cueva de La Rexidora Cuerres (Ribadesella) .;

4.11.3.- Cova Rosa de Sardéu

6.-Repertorio de signos abstractos en las cuevas asturianas

7.- ¿Un celoriano descubridor de la Cueva de Altamira (Cantabria)?

8.- NOTICIAS ARQUEOLÓGICAS DE ASTURIAS ORIENTAL

La temporada de visitas a la cueva de Tito Bustillo del año 2019, comenzará el 1 de marzo.;

8.4.-Noticias sobre el yacimiento de Neandertales del Sidrón. Vallobal (Concejo de Piloña).

Luz verde para seguir estudiando a los neandertales de El Sidrón desde 2019 a 2023.

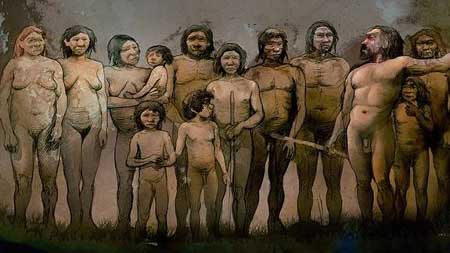

El equipo de Paleoantropología que dirige Antonio Rosas trata de descubrir, en 2019, si los adolescentes experimentaban un estirón en la pubertad como los sapiens.

8.4.2.-Los

neandertales de Sidrón comían plantas vegetales que cocinaban, poca carne y tomaban "aspirinas"

naturales:

Piloña, entre asturcones y

neandertales, promociona la exposición permanente "Los 13 del Sidrón" , en 2017.; Los neandertales se automedicaban. ; Una especie de pocas palabras .; El

análisis detallado de las 213 piezas dentales halladas en el

yacimiento de Sidrón permite sumar un adulto más al grupo

de individuos localizados .; Los neandertales

de la cueva de Sidrón (Piloña)

realizaban largos desplazamientos por la

cornisa cantábrica. ; El Sidrón reescribe

la evolución al revelar que neandertal y sapiens tuvieron descendencia.; El genoma del

neandertal desata la polémica sobre la

evolución.; El Museo del

NeandertalSe construirá en la finca de Las Huelgas, en

Villamayor (Piloña) .

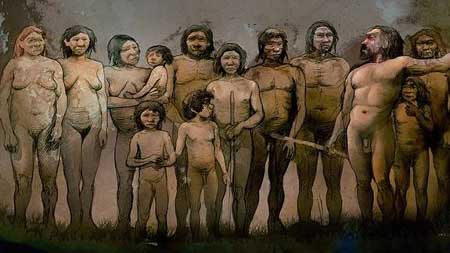

Grupo de Neardentales del Sidrón (lne).

1.-Introducción.

Antes de visitar una cueva, museo

etc. se recomienda informarse, pues puede ocurrir que se necesite reserva

previa, hayan cambiado los horarios, no se encuentre habilitada u otros

factores.

En ésta página WEB, dentro de la arqueología se ha diferenciado:

- Arqueología de la Zona Central de Asturias

- Arqueología de la Zona Occidental de Asturias

- Arqueología de la Zona Oriental de Asturias

- Patrimonio Minero y Arqueología Industrial en Asturias

Situación geográficade las cuevas de la cuenca del Sella.

"El legado del arte rupestre Asturiano" (2020).

En Asturias Oriental diferencian tres zonas:

1.- Cuevas de la cuenca del Sella, en los concejos de:

Onís: cueva del Molín y Pruneda.

Cangas de Onís: El Buxu (4), apartado 3.3 y Peña La Morca

Piloña: El Sidrón, apartado 4.8.1.

2.- Cuevas del litoral oriental

Se ubican entre las desembocaduras de los ríos salmoneros, Sella y Deva-Cares, en los concejos de Llanes y Ribadedeva.

Abarca 13 cuevas o abrigos:

En el concejo de Llanes se localizas las cuevas de:

Situación geográficade las cuevas del litoral oriental.

"El legado del arte rupestre Asturiano" (2020).

- Cueva de Samoral en la cuenca del Bedón (1).

- En el macizo de La Llera, entorno al río Calabres, se ubican 7 y son las de Cueto de la Mina, La Riera, Cueva Tempranas, Trescalabres, Balmori, el Quintanal y el Tebellín (2).;

- En la cuenca del río Carrocera cuevas de El Covarón y Las Herrerías (3).

- En la cuenca del río Purón, las cuevas de Bedón y Cordoveganes(4).

Situación geográficade las cuevas de la cuenca Cares-Deva.

"El legado del arte rupestre Asturiano" (2020).

- Ribadedeva: Cueva de El Pindal. Patrimonio de la Humanidad (1), apartado 3.2.

- Peñamellera Baja: Subores y La Loja (2), apartado 3.4.

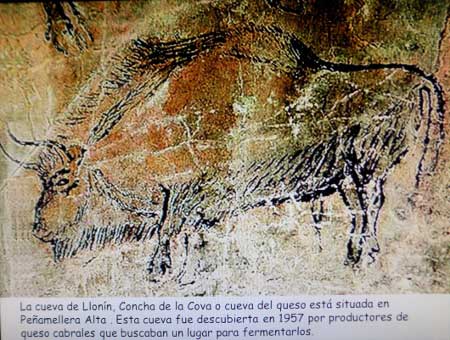

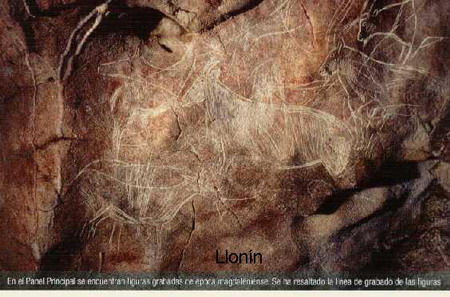

- Peñamellera Alta: Traúno(6); Coimbre (5) apartado 4.7.2 y Llonín Patrimonio de la Humanidad (3), apartado 4.7.1

- Cabrales: Los Canes (7); Falo, Peña del Alba, Soberaos, Berodia, El Bosque (9) y La Covaciella Patrimonio de la Humanidad (8), apartado 4.1.1.

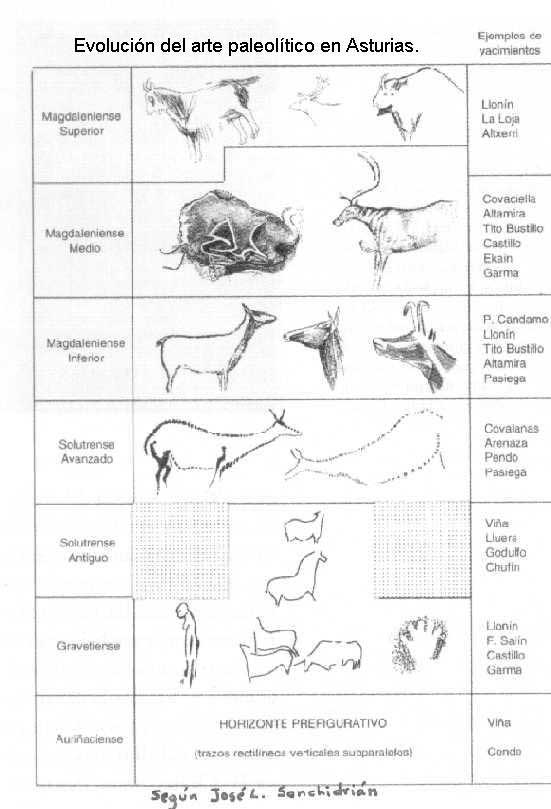

Cronología y columna estratigráfica del Paleolítico Superior

en el Cantábrico (El legado del Arte Rupestre Asturiano, 2020).

La zona Oriental de Asturias, es una de las más

ricas del mundo en Arte Rupestre, gran parte de las cuevas se ubican en las calizas carboníferas muchas de ellas sirvieron

de cobijo al hombre de Neandertal cuyo yacimiento más importante a nivel mundial

se encuentra en la Cueva del Sidrón (Piloña), más información en los apartados 4.9 y 8.3.

Son Patrimonio

de la Humanidad las cuevas del Pindal en Pimiango (Ribadedeva), Tito Bustillo en

Ribadesella, La Covaciella en Cabrales, etc...

En 2015 se agota el yacimiento de Neandertales de El Sidrón (Piloña) quedando varias preguntas por resolver, que se exponen en el apartado correspondiente (apartado 4).

El Consejo de Gobierno aprobó el 6 marzo 2013

delimitar el entorno de protección de las cuevas y/o abrigos de Cuetu la Mina,

Tebellín, Trescalabres, La Riera y Cueva Tempranas, ubicadas en el macizo de

La Llera, en el concejo de Llanes, declaradas Bien de Interés Cultural.

Cultura

ha establecido un entorno conjunto de protección de 77,25 hectáreas en La Llera.

Se trata en todos los casos de pequeñas cavidades que atesoran distintos

conjuntos artísticos datables en diferentes etapas del Paleolítico.

En 2015,

Alfonso Millara, guarda de la cueva TITO Bustillo de Ribadesella

(Patrimonio de la Humanidad) localizó 15 nuevas

figuras, que en mayo fueron validadas por el prehistoriador Rodrigo de

Balbín y a una de ellas, un mamut, le atribuye una edad

de más de 30.000 años.

Al final de ésta presentación, se amplía esta información y

figuran diversas noticias relacionadas con el arte rupestre de ésta zona (apartado 8).

2.- Listado de Yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, etc. concejo a concejo

Concejo de PILOÑA.

La cueva

del Sidrón, próxima al pueblo de Vallobal uno de los principales yacimientos del hombre de Neandertal (apartado 4); Diadema de Moñes (Piloña).;

Necrópolis de

Argandenes en San

Román.; Monte Sueve. Sima Pozu los Covazos (Piloña). ;

Concejo de CABRALES. Cueva de La Covaciella. Patrimonio

de la Humanidad.; Cueva del hombre de Arangas.; El

punzón de La Jerra el Teyeru, se incorpora al Museo

Arqueológico.;

Concejo

de

Cangas de Onís.

Dolmen de La Santa Cruz en

Cangas de Onís.;

Cueva los Azules. Cangas de Onís. Cueva del Buxu en Cardes.;

Cueva de la Güelga sita al NE de Narciandi

Concejo de COLUNGA. La Isla (Colunga) . Lápida de Mitra.

Concejo de LLANES. Museo Ídolo de

la Peña Tú/Peñatu en Puertas de

Vidiago(Llanes).; La Cueva de Cardín de Lledías

(Llanes).; Castro en La Talá (Llanes).; Cueto de la

Mina /La Riera

(Posada de Llanes).; La

Pereda (Llanes). Cueva de la Herrerías ;

Concejo de ONÍS.

Benia de Onís. La cueva de la Peruyal. Museo del Rinoceronte Fósil en Avín .; La cueva

de Sopeña (Onís).; La Cuevona de Avín

(Onís).;

Concejo

de PARRES. Museo del Sella, "Arte Rupestre" en

proyecto en Arriondas

(26.10.03).

Concejo de PEÑAMELLERA

ALTA.

Cueva de

Llonín/Concha La Cova. Patrimonio de la Humanidad.; Aula de la Prehistoria de Llonín, en

proyecto (12 febrero 2007).;La cueva de Coimbre, Besnes.;

Concejo de PEÑAMELLERA

BAJA.

Cueva

de La Loja. Se ubica a unos 400 m. de El Mazo,

aldea situada a poco más de dos kilómetros de

Panes.

Concejo

de RIBADEDEVA.

Cueva del Pindal en Pimiango (Ribadedeva).

Patrimonio de la Humanidad.; El levantamiento en tres dimensiones de la cueva de El

Pindal.; El

Monasterio de Tina (Ribadedeva).

Concejo

de RIBADESELLA.

Ribadesella. Cueva de Tito Bustillo. Patrimonio de la Humanidad. Aula didáctica de

la Prehistoria.; Centro de recepción de

visitantes

de Tito Bustillo.;

Cueva de Cierro

(Ribadesella).;RIBADESELLA. El Centro de Interpretación del Arte

Rupestre "Tito Bustillo". Yacimiento de Cuerres (Ribadesella)

3.- Cuevas y museos arqueológicos visitables en Asturias Oriental.

3.2.- Cueva del Pindal (Ribadedeva). Patrimonio de la Humanidad.

3.3.- Cueva del Buxu en Cardes (Cangas de Onís).

3.4.- Cueva de La Loja. El Mazo. (PEÑAMELLERA BAJA).

3.5.- La Cuevona de Ardines. Ribadesella.

3.6.-MUSEO ÍDOLO DE PEÑA TÚ/Peñatu. PUERTAS DE VIDIAGO (Llanes).

3.7.- DOLMEN DE LA SANTA CRUZ. Cangas de Onís.

3.8.- La cueva de la Peruyal. Benia de Onís.

En la 32.ª conferencia internacional de la UNESCO y del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Québec (Canadá) en julio del 2008, se aprobó inscribir en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, las cuevas asturianas de:

- Tito Bustillo (Ribadesella),

- La Peña (Candamo),

- Llonín (Peñamellera Alta),

- Covaciella (Cabrales),

- El Pindal (Ribadedeva),

junto con otras nueve del resto de la cornisa cantábrica

que formaban parte de la misma candidatura,

bajo la denominación "Arte rupestre paleolítico en la cornisa cantábrica".

Esta merecida

distinción, hará que las cuevas estarán más controladas, tendrán menos visitas y

sin duda beneficiará su conservación.

En el Principado de Asturias hay descubiertas mas de 50 cuevas que contienen arte

rupestre, un extraordinario legado en cantidad y calidad, sobre el "nacimiento del arte".

Todos los yacimientos que se citan, ocupan

otro apartado de ésta página

WEB, donde se ordenan por zonas de Asturias (central, occidental y la mas rica en yacimientos sita en la zona oriental que coincide con su abundancia de materiales calcáreos), concejos y se

describe cada yacimiento (Centros de Interpretación, Parque de

la Prehistoria, Cuevas rupestres, necrópolis, campañas

arqueológicas, castros, yacimientos

paleontológicos, etc.), con accesos, horarios, etc..

3.1.- CUEVA DE TITO BUSTILLO o POZU´L RAMU, en RIBADESELLA.

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, año 2008.

Ampliar en Noticias apartado 6.1

Se ubica en Ribadesella en la margen izquierda del río Sella, cerca del Puente sobre el río Sella en el macizo de Ardines, se va por la carretera N-634 con dirección a Gijón, se pasa el puente y a mano izquierda se toma el ramal RS-2 que lleva a la cueva.

- Hay que realizar reserva, antes de ir a visitarla.. La visita es entre las 10:15 y las 17:00 horas. Cupos restringidos y no está permitida la visita a menores de 7 años.

- VISITABLE: Del 1 de abril al 1 de noviembre de 2015. Cerrado lunes y martes y los días del Descenso Internacional del río Sella.

- Reservas individuales en: Teléfonos +34-902-306600 y +34-985-185860.

- Reservas para grupos a través del teléfono +34-985-861255.

- CORREO: info@centrodearterupestredetitobustillo.com

- En la cueva hace 15 ºC y se recomienda llevar ropa de abrigo y calzado apropiado.

www.centrodearterupestredetitobustillo.com

info@centrodearterupestredetitobustillo.com

El 1 de marzo de 2017, se ha inaugurado la temporada más

larga, para poder visitar la Cueva de Tito Bustillo, y dispone de dos

nuevas salas (ampliar en el apartado 9.1 de Noticias)

Una de ellas, reservada hasta ahora a los talleres, se ha

dedicado a la talla lítica, con el material que se exhibía en el aula didáctica

situada en el recibidor de la propia cueva.

En la otra, avanzado el recorrido

por la exposición permanente, se han instalado varios juegos digitales que

harán las delicias de grandes y pequeños.

DESCUBRIMIENTO: El grupo espeleológico Torreblanca en la noche del 12 de abril de 1.968 durmió en el interior de la caverna, llamada posteriormente "Tito Bustillo", en homenaje a uno de sus integrantes que perdería la vida 29 días después en un accidente de montaña en Quirós.

-

Los diez jóvenes aventureros que el 11 de abril de 1968 descubrieron por casualidad las pinturas rupestres riosellanas cuentan desde el año 2004 con una placa conmemorativa a la entrada de la cueva.

Se trata de:

Adolfo Inda,

Amparo Izquierdo Vallina,

Celestino Fernández Bustillo (fallecido),

Elías Pedro Ramos Cabrero,

Eloísa Fernández Bustillo,

Fernando López Marcos (fallecido),

Jesús Manuel Fernández Malvárez,

María Pía Posada Miranda,

Pilar González Salas y

Ruperto Álvarez Romero.

Accedieron por el llamado Pozu´l Ramu, en el Macizo de Ardines.

Su intención era explorar la enorme cueva, pero en un momento

determinado, uno de ellos iluminó la pared que mostró un

dibujo, así empezó el descubrimiento de éste

santuario del arte paleolítico.

Esta cueva, habitada durante mas de 10.000 años,

reúne algunas de los grabados y pinturas mas bellas del Paleolítico, tiene doce

conjuntos grabados y pintados que se desarrollan a lo largo de 800 m. del arte rupestre y del arte mobiliar del

Paleolítico (Magdaleniense),

hacia el interior se encuentra la Galería Principal, donde encontramos figuras

de renos y caballos sobre un fondo de grandes figuras rojas de más antigüedad.

Hay dos paneles en la galería principal, con figuras de menor tamaño. También

podemos ver una de las pocas figuras de cetáceo que conocemos en el arte

paleolítico. Al final de la cueva, las figuras son más raras y más antiguas.

Al

ascender por una galería lateral encontramos la presencia de la única cámara

conocida dedicada a la figura y al sexo femenino en el arte paleolítico.

contiene figuras de renos, caballos, cetáceos, cérvidos, bisontes, signos

grabados, manos, vulvas. Se diferencian dos hipotéticos santuarios

independientes: Occidental (Magdaliense superior) y el Oriental (Magdaliense

inferior).

Alfonso Millara Responsable de la cueva de Tito Bustillo, declara al diario El Comercio de Gijón que «En

épocas como esta de mayor humedad los colores de los grabados

son más vivos y así nos lo han trasladado los

visitantes», antes entraban grupos cada 25 minutos y ahora

en 2.013 se ha ampliado hasta los 45, tiempo suficiente de

recuperación.

Este año, en concreto, son unos 3.000 visitantes mensuales en grupos de 150 personas al

día, me parece que se han ajustado mucho estos términos y

que la cueva puede seguir disfrutándose igualmente

Rodrigo de Balbín Behrmann,

catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alcalá de Henares ,

inició la investigación de la cueva “Tito Bustillo” en 1972-2008,

el 17 de febrero de 2014 en declaraciones al diario “El Comercio

de Gijón” indica que la cueva estuvo utilizada y decorada en su

totalidad y la ocupación duró desde cerca del año 30.000 antes de

Cristo hasta el 9.000 y no se conoce los niveles de ocupación de las

épocas más antiguas en Tito Bustillo y en el conjunto del macizo de

Ardines.

Sabemos que hubo una docena de cuevas ocupadas al mismo

tiempo en ese entorno, pero no sabemos el número exacto de

habitantes que podían tener pero sí parece que hubo mucha gente y

que el punto donde se reunían era Tito Bustillo.

En el año 2001, se han descubierto dos figuras

antropomórficas y cinco tallas de caballos y de ciervas sobre huesos de ioides de equinos del Paleolítico Superior

(20-9-2001) por el equipo del Dr. Rodrigo Balbín.

www.tematico.princast.es/cultura/yacimientos/index.html.

En torno al valle del

Sella figuran cuevas destacadas, la de Tito Bustillo y La

Lloseta, próximas al pueblo de Ardines y cerca de la

desembocadura del Sella -en realidad, en el valle del pequeño

río San Miguel, que transcurre en su tramo final por el interior

de la cueva de Tito Bustillo antes de verter sus aguas al Sella-.

Además de estas tres cuevas, en esta misma área se localiza la

de San Antonio, en las afueras de Ribadesella.

Se dice que la gente de aquella

época no vivía en una zona fija, pero sí parece que había una

ocupación estable en Tito Bustillo, se movían por toda la cuenca

del Sella. Por ejemplo, los pobladores del Tito Bustillo eran los

mismos que tuvo la cueva del Buxu, en Cangas de Onís.

En 2015, Alfonso

Millara, guarda

de la cueva TITO Bustillo de Ribadesella (Patrimonio de la Humanidad)

localizó 15 nuevas

figuras, que en mayo fueron validadas por el prehistoriador Rodrigo de

Balbín y a una de ellas, un mamut, le atribuye una edad

de más de

30.000 años.

Al final de ésta presentación, se amplía esta información y

figuran diversas noticias relacionadas con el arte rupestre de ésta zona (apartado 6).

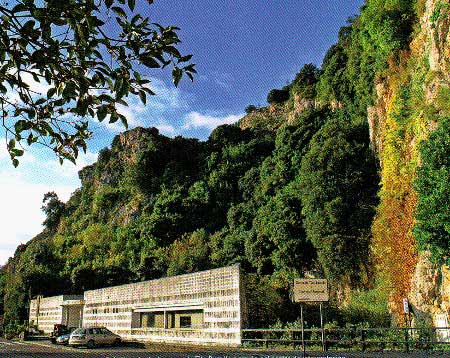

Entrada al Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Ribadesella.

A través de él, se accede a la cueva de Tito Bustillo. Patrimonio de la Humanidad.

El Centro de Arte

Rupestre "Tito Bustillo".

El Centro

se inauguró el 15 de marzo de 2011,

está ubicado junto a la entrada de la cueva de Tito Bustillo, en los

terrenos de la antigua cantera de Corcubión, se ha construido en

un edificio de nueva planta en la margen izquierda del río

Sella.

El edificio de unos 6.400 m", cuenta con espacios expositivos y de

atención al público (vestíbulo, tienda, cafetería, biblioteca y

seis salas de exposiciones permanentes y temporales), así como con

almacenes y talleres con el objetivo de convertirlo en un polo

de difusión de la riqueza arqueológica asturiana.

www.centrodearterupestredetitobustillo.com

En el Centro de Arte Rupestre además del Panel

Principal, se explican otros conjuntos no visitables, con

cuidadas reproducciones de éstos espacios y utensilios hallados

en la cueva, utilizando las ultimas tecnologías, reproduciendo

el Camarín de las Vulvas, una pequeña cámara en donde hay

pintados sexos femeninos.

La galería de los Caballos o la

recientemente descubierta Galería de los Antropomorfos, donde se

encuentran esquemáticas figuras humanas y otros signos.

Los

responsables de la Dirección General de Patrimonio del Principado de

Asturias pretenden (mayo 2015) esclarecer otro enigma que rodea a algunas

estalagmitas localizadas en la Galería de los Caballos.

Unas formaciones

geológicas que están rotas y en cuyo interior se ha encontrado carbón.

Se cree que pudieron ser utilizadas como antorchas, como lámparas

naturales para iluminar esa y otras salas de la cueva.

Por ese motivo,

los encargados de la conservación de Tito Bustillo tienen pendiente la

visita de Pedro Cantalejo, un arqueólogo andaluz experto en la materia

que ya ha documentado varias estalagmitas-antorcha en la cueva de

Ardales (Málaga).

en su décimo aniversario en marzo 2021.

La exposición “El arte que salió de las

cavernas”, plato fuerte del décimo aniversario del Centro de Arte Rupestre Tito

Bustillo, fue inaugurada ayer por la consejera de Cultura del Principado, Berta

Piñán, quien anunció que en el edificio habrá actividades para

todos los públicos los días 13, 14 y 20 de este mes. Desde su apertura, el centro cultural

riosellano, situado junto a la cueva del mismo nombre, declarada en 2008

Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha recibido más de 389.000

visitas.

Durante estos diez años, el equipamiento ha acogido

exposiciones temporales, cursos, talleres didácticos y educativos y actividades

especiales, como conferencias, presentaciones de libros y estudios o

espectáculos teatrales, en los que participaron más de 46.000 personas, según

revelaron ayer las autoridades del Principado.

La muestra “El arte que

salió de las cavernas” podrá verse en el centro riosellano hasta el próximo 13

de junio. La exposición, que cuenta con la colaboración de

la Junta de Castilla y León y el programa Interreg Europa, se puede seguir a

través de una treintena de paneles, dos audiovisuales y varias cajas de luz que

recorren los yacimientos portugueses de Siega Verde y Vale do Côa, ambos

reconocidos también como Patrimonio Mundial, en su caso por albergar las

manifestaciones de arte paleolítico al aire libre más importantes del Suroeste

de Europa.

Esta muestra tiene

como objetivo difundir los valores propios de estas estaciones al aire libre y

explicar las diversas intervenciones llevadas a cabo para su conocimiento,

conservación y difusión. Se realizará una visita guiada a la

exposición el 18 de abril de 2021 con motivo del Día Internacional de los

Sitios y Monumentos. Tanto la divulgación de la cueva de Tito Bustillo como la

puesta en valor del patrimonio arqueológico y prehistórico asturiano se

desarrolla en el centro a través de una amplia programación de actividades.

La cueva de Tito Bustillo es uno de los conjuntos

rupestres de arte paleolítico más importantes del mundo. La Consejera estuvo acompañada ayer por

el director general de Patrimonio Cultural de Castilla y León, Gumersindo

Bueno; la presidenta de la Fundación Côa Parque, Aida Carvalho; el alcalde del

concejo, Ramón Canal, y las concejalas Cristina Cerra y Belén Fernández (lne 11 de marzo 2021).

Centro de recepción de visitantes con aula didáctica, instalada en 1985.

Abierta del 15 de marzo

al 14 de septiembre. Horario de taquilla de 10:00 a 16:30 horas. Lunes y martes

cerrado. La duración de la visita guiada en castellano es de una hora.

Quienes

deseen disfrutar de una visita VIP por la cueva de Tito Bustillo, en

Ribadesella, tendrán que esperar, al menos, cuatro

años. Las visitas VIP se realizan en grupos de seis

personas, los sábados. Ya no hay huecos hasta 2012. Los

visitantes VIP conocen rincones de la gruta que no se incluyen en el

recorrido habitual, durante dos horas por las galerías de

la caverna, el precio de la visita es el mismo que el de la ruta

«normal» -cuatro euros/2.008- explican el extraordinario

éxito de la iniciativa.

Todos los que quieran disfrutar de

un viaje en primera clase por la Prehistoria tendrán que ser

pacientes y esperar a que llegue su turno.

3.2.- Cueva del Pindal.

Pimiango (Ribadedeva).

Patrimonio de la Humanidad.

Ampliar en el apartado 6.4 en Noticias

Patrimonio de la Humanidad. Ctra Mirador del Picu al Faro. Teléfono 608175284 (Guia).

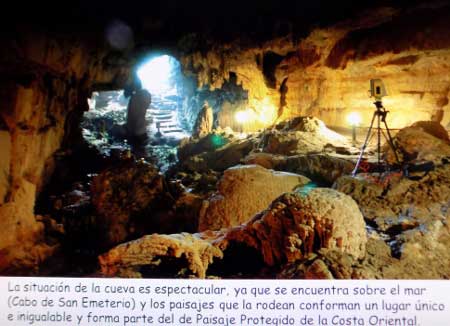

Está ubicada en el concejo de Ribadedeva, en el Cabo de San Emeterio en la punta oriental del Paisaje Protegido de la la costa oriental, en sus alrededores se ubica la ermita de San Emeterio y las ruinas del monasterio de Santa María de Tina.

Fue descubierta en abril de 1908 por Hermilio Alcalde

del Río, siendo la primera cueva de arte rupestre, de las

48 actuales (octubre, 2008) descubierta en Asturias sobre el Arte

Paleolítico.

La cueva tiene unos 350 metros de longitud, reúne 31

representaciones de animales, entre pinturas y consta de un panel

principal cuyos grabados y pinturas son principalmente zoomorfos,

aunque también ofrecen manchas de color rojo y algún

símbolo geométrico.

El maravilloso mamut de El Pindal

(Ribadedeva) es una de las imágenes de marca del

arte rupestre

asturiano, siendo muy raro el toparse representaciones del mamut

en las cuevas del paleolítico de la Península

Ibérica. Con su mancha roja en el interior es el mamut asturiano

un animal de

apariencia tranquila, de cola inmensa y pezuñas muy acusadas, en

forma de seta.

Pocos saben que tiene un hermano en el interior de la caverna, aunque

éste

último mucho más esquemático. No se deben de

llevar muy bien a lo largo de unos

cuantos miles de años porque ambos miran para otro lado, como

ninguneándose.

La característica de El Pindal

es que

entre los animales dibujados figuran un elefante y un pez. Esta

peculiaridad la comparte con la cueva de El Castillo, en

Cantabria.

Se accede desde la A-8, tomando la salida 277 en dirección a la N-634 hasta El Peral, (Ribadedeva),

para tomar la RD-1 que conduce a Pimiango y tomar la carretera que baja

hacia el Faro y la entrada a la cueva está a unos 200 m del

Centro de Interpretación de San Emeterio, abre todo el

año de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 16:30 horas/año

2009. Es conveniente reservar. Se permiten 8 pases diarios en grupos

de 25 personas.

- CONTACTO: cueva_pindal@asturias.org e información en el teléfono +34-608175284. Horario de reservas de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

- Reserva previa, imprescindible para poder visitarla.

- Visitas en 2015, como máximo 20 personas por grupo

- Solo mayores de 7 años.

- Se recomienda ropa de abrigo y calzado para terreno calcáreo, húmedo y resbaladizo.

- No cuenta con servicios complementarios (aseos, cafetería, tienda), al estar ubicado en un entorno natural protegido.

Contiene una treintena figuras de animales (bisontes,

cérvidos, mamuts, caballos, etc..una de la mas famosa es el

elefante con la mancha en forma de corazón), numerosos signos

claviformes o trazos en forma de maza, lineales, verticales, signos

cerrados y otros...Corresponden al periodo Solutrense.

Al lado de la

cueva se encuentra el centro de interpretación de San Emeterio

en el que se habla de la historia del río Deva desde la

Prehistoria hasta la Edad Media. Como complemento a la visita de la

cueva es muy interesante. Está abierta de lunes a domingo, de

diez de la mañana a cinco de la tarde.

ACCESO: Desde la

N-634 en El Peral, desvío por la RD-1 hasta Pimiango. Carretera local hasta el

santuario de Santu Medé y desde aquí una senda desciende hasta la entrada de la

cueva, frente al mar.

Información en el 608175284. Abierta todo el año entre 10:00-14:00 y 15:30-16:30

horas. Ocho pases diarios en grupos de 25 personas. Lunes y martes cerrado.

El levantamiento en tres dimensiones de la cueva de El Pindal

Inaugura el empleo de las nuevas

tecnologías como herramienta de catalogación y difusión del patrimonio rupestre

en Asturias, pero también abre el camino para incorporar a este proceso de

consulta y de divulgación otras cavidades de la cornisa cantábrica en Asturias.

Al menos está es la intención del Consorcio para el Desarrollo del Oriente de

Asturias dentro del plan interterritorial Preiber (Prehistoria Ibérica) y a

través del convenio suscrito con la Universidad de Salamanca. La reciente

incorporación al catálogo de bienes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de

cuatro cuevas

asturianas obliga a que sean catalogadas, conservadas y difundidas

«y este sistema de tres dimensiones es catalogación y también difusión».

El

acuerdo compromete a la universidad a entregar, anualmente, una reproducción

tridimensional hasta completar el mapa rupestre del Oriente. A El Pindal le

sucederá El Buxu (Cangas de Onís), Covaciella (Cabrales) y La Peruyal (Onís).

La cueva del Pindal destaca por la

majestuosidad de las pinturas rupestres que decoran su interior, dividiéndose

las representaciones en cinco zonas, 2 situadas al sur y 3 al norte de la

galería turística. En total se distinguen 29 animales representados entre

pinturas, grabados y pinturas y grabados dividiéndose de la siguiente forma: 14

bisontes, 8 caballos, 4 cérvidos, 1 pez y 2 mamuts.La cueva que abre durante

todo el año, puede visitarse de miércoles a domingo en horario de 10 a 16 horas.

El precio de las entradas es de 3 euros para los adultos y 1´5 euros para los

menores. Los miércoles la entrada es gratuita. Para visitar la cueva es

imprescindible pedir cita a través del teléfono +34-608175284 (24 julio 2008).

Ampliar en noticias, apartado 8.3.

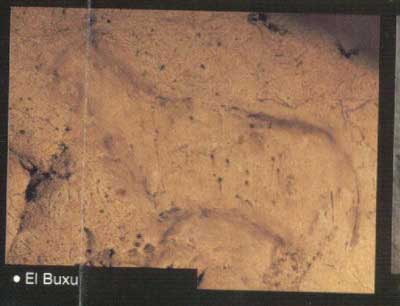

3.3.- Cueva del Buxu

en Cardes (Cangas de Onís).

En el curso superior del Sella, en un pequeño valle del arroyo de Entrepeñes, tributario del río Güeña, afluente, a su vez, del Sella, se encuentra la cueva del Buxu, no muy lejos del pueblo de Cardes, en el concejo de Cangas de Onís. En latín Buxus= Boj.

Se accede desde Cangas de Onís por la AS-114 dirección Panes, y a unos 3.000 m tomar a la izquierda la carretera local CO-3 hasta Cardes, donde se aparca, para despues ir por una senda peatonal de 1 Km hasta la entrada de la cueva.

- Imprescindible reserva previa

- Teléfono +34-608175467.

- Imprescindible reserva previa. Máximo en 2015.

- Abierto todo el año. Lunes y martes cerrado.

- Visitas reducidas y guiadas en un ámbito que provoca sensación de recogimiento y misterio, de miércoles a domingo, pases 10:15, 11:15, 12:15 y 13:15 horas, en cupos máximos de seis personas por visita con un total de veinticinco personas por día.

- Solo mayores de 7 años.

- Se recomienda ropa de abrigo y calzado adecuado para suelo resbaladizo sobre material calcáreo.

La zona artística en tres áreas diferenciadas y las piezas corresponden a épocas diferentes, en lo que sería el acceso al santuario rupestre. En lo que se asemeja a la entrada de un pasillo abovedado, hay representados varios ciervos grabados en la piedra caliza de la cueva y pintados en tono negro sus contornos. Esta combinación de técnicas es muy habitual en toda la cueva.

Las manifestaciones rupestres, se encuentra unos 60 metros tierra adentro y se agrupan en tres zonas, en la primera con ciervos pintados en negro

La segunda entre la entrada al santuario y el camarín en una sala con forma de recodo que aloja las figuras más antiguas de todas las realizadas en El Buxu y que también son las más enigmáticas: grabados con formas cuadrangulares realizados hace 18.000 años a los que se les ha dado distintas interpretaciones, contiene un dibujo de cabra realizado de un trazo, pero destacan los signos o figuras abstractas en forma de parrillas o redes, se les denomina genéricamente TECTIFORMES, por asemejarse a techos o cabañas de ramaje.

También hay pintado un

signo en forma de 'E' en tono rojo con una pintura que se estima que tiene

30.000 años de antigüedad. El significado de estos símbolos lo desconocemos

pero aquellos hombres, no tan diferentes de nosotros, ya habían desarrollado el

pensamiento complejo.

Al final de la galería, en una zona conocida como el

camarín, es donde se encuentran las pinturas más relevantes y complejas de esta

cueva en lo que a su vistosidad y técnica con la que están realizadas se

refiere. Se aprecian dos grandes ciervos, así como un imponente gamos, caballos, etc.

La cueva del Buxu cuenta

con una rica representación de arte parietal perteneciente al Solutrense y

principios del Magdaleniense. En la cueva se combinan las pinturas y grabados de

caballos, cabras, ciervos, bisonte, con figuras geométricas y zoomórficas.

En su interior los

investigadores no sólo hallaron pinturas y restos de animales o de utensilios,

también otras piezas artísticas como la escultura de un pájaro tallada en el

colmillo de un oso de las cavernas -extinguido hace 10.000 años- y que es la

escultura de bulto redondo más antigua de las encontradas hasta el momento en

la Península Ibérica, una pieza que puede ser vista en el Museo Arqueológico de

Asturias

Cuenta con una importante muestra de industria lítica y ósea, así como de

distintas manifestaciones de arte mueble, destacando una escultura de un ave

tallada sobre el colmillo de un oso y una plaqueta de piedra caliza grabada con

distintos motivos.

Ampliar en noticias, apartado 8.5.

El Mazo. (PEÑAMELLERA BAJA).

Teléfonos 985414417 y 676128176.

Situada

en el concejo de Peñamellera Baja, a unos dos kilómetros

antes de llegar a Panes, a orillas derío Deva y a unos 400 m. de la aldea de El Mazo.

Cuenta

con Aula Didáctica, donde Óscar Sánchez (2017)

después de 19 años como guía, informa al

visitante sobre el arte rupestre, arqueología,

Prehistoria, tanto de Asturias como del resto de la Cornisa Cantábrica,

pudiéndose ver algunas representaciones del arte mueble del Paleolítico.

- Imprescindible realizar reserva para poder visitarla.

- Abierta en 2015, durante Semana Santa y verano. Lunes cerrado

- CONTACTO: ayuntamiento@aytopanespbaja.com teléfonos +34-985414297 (Oficina de Turismo de Panes), +34- 985.414.008 (Ayuntamiento de Panes) y +34-985-414295.

- En 2017 seis pases diarios, con cupo máximo de 36 personas día.

- Se recomienda calzado apropiado para suelo calcáreo resbaladizo. Ropa de abrigo.

- Solo se permite la entrada a mayores de 7 años.

Descubierta por Herminio Alcalde del Río, Henri

Breuil y Louis Mengaud en 1908, conserva un pequeño yacimiento

arqueológico del Conde de la Vega del Sella, excavado en 1929.

En la margen derecha del río Deva,

se abre en una pequeña terraza cortada a pico sobre una vega. La

entrada a la cueva impresiona e invita a escuchar con atención y seguir

los consejos del guia, que vive lo que cuenta, lo que facilita la

visita.

Aparecen bóvidos y figuras de

animales seis de ellos, en una pirámide estalagmítica

que desciende desde el techo. Arriba hay una pared de 4 metros

"La Torala" con varias figuras de animales sobre fondo negro formado

por una capa de óxido de manganeso (pirolusita). A unos 14 metros de

altura se ubica el grabado de una cierva, que descubrió en 2016

el guía Óscar y que se ha datado entre 14.500 y 15.000 años de

antigüedad.

Sus grabados se consideran que son pertenecientes

al Perigordiense y

Magdaleniense

.

La visita que dura una hora, se empieza en un aula de la Prehistoria dedicada a

la cueva y a otros yacimientos como El Pindal, en Ribadedeva. En ella se explica

la historia de la cueva y su conservación.

También hay una exposición de útiles

prehistóricos originales entre los que se pueden distinguir raspadores,

raederas, cuchillos, del Achelense, Musteriense, Auriñaciense y Magdaleniense.

Dentro de la cueva podemos ver un panel de grabados realizados sobre un fondo

negro de óxido de manganeso en el que hay seis figuras: un caballo y cinco uros

o toros salvajes.

La cueva está abierta en Semana Santa y de junio a septiembre,

ambos inclusive.

3.5.- La Cuevona de Ardines (Ribadesella).

Teléfonos 902306600-985861255Se ubica en la carretera de la Cueva s/n. código postal: 33560, pasado el puente sobre el Sella a mano izquierda, a unos 200 m del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en donde se adquieren las entradas.

- Abierta a l público todo el año, lunes y martes cerrada, así cuando coincide con el descenso del Sella.

- CONTACTO: info@centrodearterupestredetitobustillo +34-985-861255. +34-902306600.

- Ropa de abrigo y calzado apropiado para terreno calcáreo, húmedo y resbaladizo.

- Acceso a través de una larga escalera exterior

La Cuevona está mas alta que la de Tito

Bustillo, es conocida desde finales del siglo XIX, explorada y

excavada, sin éxito en 1869, por Juan de Dios de la Rada y

Juan Arturo Malibrán Autet

Entre 1912 y 1916 Hernández Pacheco, Obermaier y el Conde de Vega del Sella,

encuentran registros líticos que les permite datar los

depósitos arqueológicos como pertenecientes al

Magdaleniense inferior.

En 1983 se publica la existencia de grabados

paleolíticos, lineles y profundos, existentes en una

pequeña gatera al inicio de la cueva.

En 1999 Rodrigo de Balbin, prospecta el suelo de la

cavidad en dos zonas. Los estudios topográficos ponen de

manifiesto que entre la Cuevona y Tito Bustillo, no hubo

comunicación, tratándose de cuevas próximas

pero independientes.

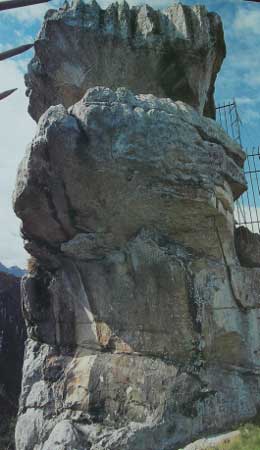

3.6.- Ídolo de

Peña Tú. MUSEO ÍDOLO DE PEÑA TÚ/Peñatu.

PUERTAS DE VIDIAGO (Llanes).

Se ubica en la

localidad de Puertas de Vidiago, en el concejo de Llanes. Información 985.411.166.- 664382026.

Ídolo de

Peña Tú, ubicado en el extremo occidental de la Sierra plana de La Borbolla, es

un gran bloque natural de caliza,en donde en la Edad de Bronce se plasmó un conjunto

pictórico fechado en torno al 1.500 a. de C.

Está ubicado en un lugar estratégico y de amplio

dominio visual, con decoración pintada y grabada de figuras

humanas esquemáticas, grupos de puntos y elementos piqueados de

diversas épocas. Destaca una espada-puñal con diferentes

caracteres argáricos.

Ídolo de Peñe Tú

(Puertas de Vidiago-Llanes)..

El

Ídolo de Peña Tú fue declarado monumento nacional en el año 1924, antes de que

entrara en vigor la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 que

automáticamente le dio categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Sin

embargo, aún no contaba con un entorno de protección, hasta finales de 2017.

Es el yacimiento megalítico

más

importante de Asturias. Desde el año 2007 está abierta

un aula didáctica que se encuentra a los píes

del Ídolo de Peña Tú (megalito de la edad de

bronce) en Puertas de Vidiago y que trata de la historia del propio

ídolo y del arte prehistórico del Paleolítico..

El costado de la roca, orientado a Levante, acoge en su base un abrigo cuya

visera viene protegiendo, a lo largo de los siglos, varias manifestaciones de

arte rupestre prehistórico.

Se pueden ver representadas numerosas figuras muy

esquemáticas que simbolizan seres humanos, uno de ellos con un gran bastón en su

mano derecha, además de concentraciones de puntos y algunas figuras más, entre

las que se encuentra la representación de un animal cuadrúpedo. Todas están

pintadas en rojo.

Existe un aula de interpretación del monumento al inicio del

sendero que nos lleva a la cima donde se encuentra la roca. El horario de visita

es de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde y de dos y media a

seis de la tarde. Los lunes y los martes está cerrado.

El Aula de Peña

Tú se han mantenido en cantidades similares a las registradas en

el 2006, si bien se ha apreciado un ligero incremento del 2% en

ambos equipamientos. Llama la atención el bajo número de

visitantes del centro de interpretación del ídolo de Puertas de

Vidiago, el primer equipamiento abierto del proyecto Paraíso

Rupestre, que sólo consiguió a atraer a 1.472 turistas a lo

largo de todo el año.

El Ídolo de Peña Tú ya tiene entorno de protección.

El

Ídolo de Peña Tú ya cuenta con la máxima

seguridad cultural. El 31 de octubre de 2017 el Principado

aprobó la delimitación del entorno de protección

del conjunto neolítico.

Asimismo, el Principado,

por medio de una resolución de la Consejería de Educación y Cultura, también

estableció la delimitación de la zona colindante de la Sierra Plana de La

Borbolla.

Esta necrópolis tumular, también del neolítico, está incluida en el

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, el segundo nivel de protección

otorgado por el Principado (elcomercio 1 de noviembre 2017)

3.7.- DOLMEN DE LA SANTA CRUZ.

Cangas de Onís.

Teléfono +34- 985.848.005. Cerrado domingo.

Cangas de Onís

inaugura la exposición "El pasado remoto: la Prehistoria en Cangas de Onís. Exponen el resultado de

treinta años de investigación en las cuevas canguesas de El Buxu, La Güelga y

Los Azules.

Los hallazgos pertenecen a los Periodos Solutrense, Magdaleniense

inferior y Aziliense, algunos de los cuales se exponen por primera vez. . Hay colmillos del oso cavernario

extinguido hace más de 10.000 años, grabados de una tibia

decorada con tres cabezas de ciervo

(16-4-03).

3.8.- La cueva de la Peruyal.

Centro de Interpretación de la fauna Glacial.

Avín. Benia ( Onís).

Teléfono 616212483.

Situada a apenas un kilómetro de Benia de Onís,

la capital del concejo de Onís, se trata de una gruta de 300 metros de

recorrido que fue acondicionada en el

año 2012, permite casi un viaje en el tiempo

Acoge un fósil único por su conservación, que durante años se creyó

que era de un oso pero resultó ser una cría de rinoceronte de la

estepa, de unos 45.000 años de antigüedad, que se encuentra cubierta

por una fina capa de agua helada y cristalina que facilita su conservación.

La capacidad máxima de visitantes a la cueva por día será

de 32 personas divididas en cuatro grupos de 8 personas. Dos entrarán por la

mañana y otros dos por la tarde. El encargado de conducir las visitas será

Pablo Solares, un guía experto con amplios conocimientos en prehistoria y

geología.Antes de ir hay que informarse, pues gran parte del año

permanece cerrada. El precio de la entrada en Semana Santa del

2013 es de 25 €.

4.- Descripción y datos de los yacimientos por concejos.

4.1.- Concejo de CABRALES. Capital Arenas de Cabrales. Partido judicial de CANGAS DE ONÍS.

4.1.1.- Cueva de La Covaciella (Concejo de Cabrales). Patrimonio de la Humanidad. (Cerrada al público). 4.1.2.-Cueva del hombre de Arangas (Cabrales). 4.1.3.- El punzón de La Jerra el Teyeru (Cabrales), se incorpora al Museo Arqueológico. 4.1.4.- La cueva de El Bosque. Inguanzo (Cabrales).

Los expertos opinan en junio de 2016 que "el Neolítico es un recurso que no está explotado en el oriente de Asturias", muchos coinciden en que "Sería fácil hacer una ruta por la necrópolis megalítica de Llanes, Abamia y el dolmen de Santa Cruz, en Cangas de Onís"

4.1.- Concejo de CABRALES. Capital Arenas de Cabrales. Partido judicial de CANGAS DE ONÍS.

De

la época prerromana y romana, son prácticamente inexistentes los

restos en el municipio. Otras noticias, nos hacen referencia a la

huida por este municipio de las tropas musulmanas, vencidas por

Pelayo

en

Covadonga.

Su

prehistoria cuenta con cuantiosos restos del Paleolítico

superior

que han proporcionado abundantes muestras de instrumentos líticos y

óseos.

Así en la cueva de Las Canes, hay grabados realizados en las

paredes y el techo. Destacaremos también diferentes cuevas con

muestras de pinturas como son:

La

Covaciella, y El Bosque, todas ellas con dibujos de animales. En la

cueva de los Canes aparte de sus pinturas, hay un recinto funerario

con tres sepulturas.

De

la Edad

del Bronce aparecen

dos hachas que le darán nombre a este tipo y que pasarán a

denominarse como hacha Cabrales (Wikipedia).

NOTA: En el Centro de Interprestación de la Casa Bárcena,

sito en Carreña de Cabrales se pueden observar una réplica de

éstas pinturas, pertenecientes al arte paleolítico del periodo

magdaliense ( con unos 14.100 añosde antigüedad), no siendo permitida

la visita a la Cueva de La Covaciella.

Horarios

de martes a viernes de 10:00 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Grupos mínimos de 15 personas.

4.1.1.- Cueva de La Covaciella (Concejo de Cabrales). Patrimonio de la Humanidad. (Cerrada al público)

Se descubrió el 16 de octubre del año 1994 al ampliar la carretera AS-114, una explosión abrió un agujero en el techo de una cueva contigua y el 16 de ese mes un grupo de vecinos, unos cien, penetró en la cueva y el domingo por la tarde, José Benito Antón, recogedor de leche, descubrió el conjunto de arte rupestre.

El hallazgo trascendió en el concejo de Cabrales y

Alberto Testón hizo una filmación de 4 minutos de duración que proyectaba en los

bares de Cabraliegos. Las imágenes eran impactantes, mostraban unos bisontes

perfilados en oscuro sobre un fondo claro, uno tenía un rostro que podía

interpretarse como humano, con una gran nariz recta y barba cerrada.

Al diario

regional La Nueva España, llegó dicha filmación, según relata el periodista

Melchor Fernández Díaz (28 julio 2008), estaban ante una noticia exclusiva

sensacional, pero tenían que asegurarse, en la noche avanzada, llamó y le

comentó el tema a Magín Berenguer de 76 años, experto en pintura prehistórica y

no dudó en presentarse en la redacción, tras ver varias veces las imágenes,

indicó "Creo que son auténticas", la redacción

apostó por la noticia , que se convirtió en la apertura del periódico, con una

gran foto a cuatro columnas.

Las pruebas con carbono-14 han establecido una edad

de las pinturas entre 14.060 y 14.360 años que las sitúa en el periodo

magdaleniense. De Este a Oeste se diferencian tres áreas.

El panel

principal contiene figuras de ciervo, caballo, cabra y bisonte, de gran calidad

artística. Hay tres figuras de bisonte que pareen desarrollar una escena

de cortejo. Se observan signos en rojo a base de trazos meandriformes,

puntuaciones y bastoncitos.

El artista ha

extendido el pigmento negro con gran sutileza para acentuar la sensación de

volumen, muestra su dominio de perspectiva en la elaboración de las patas y los

cuernos del bisonte y audacia técnica al raspar con una especie de tenedor en

torno al perímetro de la figura para resaltarla aún mas.

ACCESOS:

Desde Carreña se toma la

carretera AS-114 hasta Las Estazadas (Cabrales). El acceso a la cueva se

localiza poco después del paso de la carretera sobre el arroyo Ricao o Golondrón.

No está abierta al público.

La cueva, no está abierta al público. La entrada actual a la cueva, que abrió una voladura se

ubica a la misma orilla de la carretera al lado de una caseta con puerta de

hierro, desde ella se baja por una escalera de hierro vertical, hasta una

grandes bloques de caliza, con los que se pretendió cegar la cueva que la

dinamita había abierto el jueves 13 de octubre de 1994.

Frente a la

escalera hay una rampla de unos de unos 20 m. muy resbaladiza (hay cuerda) y al

final hay una galería de unos 3x3m de unos 40 m., con unas

pozas que debieron de ser camas de osos, frente a una de estas y entorno a

una grieta, se encuentra el panel principal con siete bisontes, dos inacabados,

con un tamaño inferior al esperado, con trazos seguros y un increíble estado de

conservación, la húmeda película arcillosa que recubre la pared caliza les

confiere una gran frescura

(julio 2008).

Frente a la

escalera hay una rampla de unos de unos 20 m. muy resbaladiza (hay cuerda) y al

final hay una galería de unos 3x3m de unos 40 m., con unas

pozas que debieron de ser camas de osos, frente a una de estas y entorno a

una grieta, se encuentra el panel principal con siete bisontes, dos inacabados,

con un tamaño inferior al esperado, con trazos seguros y un increíble estado de

conservación, la húmeda película arcillosa que recubre la pared caliza les

confiere una gran frescura

(julio 2008).

¿Qué

bisonte escoger entre los que pueblan el gran panel de La Covaciella? Nos

valdría cualquiera, pero en este caso nos quedamos con el macho más o menos

joven que ocupa la parte superior de la escena de celo y que parece estar a

punto de iniciar la cópula con la hembra a la que huele. Toda una alegría para

el cuerpo de esos dos grandes bóvidos. Más allá de la técnica en la que se

complementan dibujo y raspado, la volumetría que consigue el artista a base de

jugar con las rugosidades de la piedra que utiliza como soporte nos demuestra

qué claras tenía las cosas en el momento en que comienza su obra de arte.

4.1.2.-Cueva del hombre de Arangas (Cabrales).

En ella se han

extraído 500 piezas arqueológicas, huesos de ciervos, jabalí,

corzo, vaca, etc y otros huesos, algunos de 8.500 ños antes de

C. Vivió hace casi unos 9.000 años, tenia animales domésticos.

Se ha podido constatar que sus moradores debido a la mala calidad

del mineral de la zona (radiolarita) se abastecían de

otras explotaciones cercanas como Panes y Onís para obtener el sílex.

Se han encontrado indicios sobre

la recolección de semillas y restos de animales domésticos de

más de 6.000 años (22 agosto 2.007), los trabajos se centraron

en tres galerías de la zona kárstica de Arangas: Las cuevas de

Los Canes, Tíu Llines/Oyines y Arangas.

En Arangas el Ayuntamiento pretende crear un espacio expositivo permanente de los hallazgos de la cueva de los Canes .

La cavidad es uno de los

yacimientos más importantes de Europa por la información sobre

el comportamiento de los últimos cazadores de Asturias ante la

muerte.

Junto a los Canes, están la cueva de Arangas y la de

Tíu Llines, esta última, de gran valor por los datos que aporta

sobre la transición de las sociedades de cazadores y

recolectores a las primeras comunidades de agricultores y

ganaderos en la región cantábrica (lne 11

enero 2008).

4.1.3.- El punzón de La Jerra el Teyeru (Cabrales),

se incorpora al Museo Arqueológico

La pieza, hallada en una cueva de La Jerra el Teyeru (Cabrales),

pasa a formar parte de la colección de metales del Neolítico del museo regional sito en Oviedo, seguir leyendo....

El

punzón está datado en torno al año 2000

antes de Cristo (lne 31 mayo 2016).

4.1.4.- La cueva de El Bosque.

Inguanzo (Cabrales).

El análisis de la cavidad, con

arte rupestre, parte de los vecinos de Inguanzo, que confían en crear un

«producto estable» para atraer visitas y población.

El

primer paso hacia una posible apertura de la cueva de El Bosque, en Cabrales,

ha quedado sentado gracias a la concesión de una ayuda por parte del Leader. La

subvención, de 8.302 euros, permitirá realizar un estudio geológico y ambiental

de la cavidad, situada en las inmediaciones del pueblo de Inguanzo y con

muestras de arte rupestre en su interior.

La

iniciativa para valorar esa apertura a visitantes partió de la nueva asociación

cultural de la Cueva de El Bosque, integrada por vecinos de Inguanzo que ven en

el yacimiento una oportunidad para fijar población y atraer turistas.

Cueva de El Bosque en Inguanzo (Cabrales).

Foto de Gloria Pomarada elcomercio.

Recuerdan

que su interés principal es que se garantice la conservación del bien, de ahí

la necesidad de un análisis científico que dirá tanto si caben las visitas como

el límite de las mismas.

Una

vez trasladada su inquietud al Ayuntamiento, con el correspondiente proyecto,

la administración local fue la encargada de canalizar la búsqueda de

financiación a través del programa Leader. «Lo primero para abrirla es tener un

estudio, la idea ahora es encargarlo. Aunque estemos a final del mandato esto

no tiene color político», señala el alcalde, Francisco González (PP), quien

confía en que la iniciativa siga su curso independientemente del resultado del

próximo 26 de mayo.

«Esto

es para beneficio del pueblo», insiste González.

El edil de Cultura, Fernando Nava (Foro),

recuerda además que de conseguir el objetivo la cueva de El Bosque sería la

primera visitable del concejo cabraliego.

La

decisión final sobre las visitas corresponderá no obstante al Principado, que

también debe emitir ahora el permiso de acceso a los expertos en los que

recaiga el estudio.

«Esperamos

que Cultura lo conceda», señalan desde la asociación cultural, vinculada

también al descubrimiento de la propia cavidad.

Fue

de hecho su presidente, José Manuel Inguanzo Prieto, quien el 31 de marzo de

1995 comunicó a la Consejería la existencia de una cueva con posibles muestras

de arte rupestre.

El

propio Inguanzo Prieto había sido partícipe meses antes del descubrimiento de

La Covaciella, la más afamada de las cuevas con arte paleolítico de Cabrales y

una de las cinco de Asturias declarada como Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO.

En

las últimas dos décadas, El Bosque ha sido objeto de estudio por parte de

expertos como Javier Fortea, quien describió la existencia de tres paneles:

- el de los signos,

- el del uro y

- el de las cabras.

Entre

las representaciones más abundantes se encuentra precisamente la de las cabras,

con más de una veintena que Fortea comparó en sus publicaciones de inicios del

presente siglo con las halladas en las cueva llanisca de El Covarón.

De

época más reciente data la investigación de Aitor Ruiz-Redondo y Diego Garate,

que les permitió descubrir una representación antropomorfa.

«Se

trata de una de las denominadas 'máscaras', insertada en los relieves naturales

de la pared», explican en el trabajo.

La

cueva de El Bosque permanece cerrado al público desde hace más de dos décadas

para su preservación, pues fue objeto de vandalismo y daños en las pinturas.

La

idea de la asociación pasa ahora por poner en valor la importancia del enclave

creando un «producto cultural serio» y «estable». «Cabrales se está despoblando

y queremos buscar un recurso más, respetando al máximo la conservación»,

apuntan sobre las visitas.

Además

de la propia cueva, desde la entidad apuestan por adecuar un aula de la escuela

de Inguanzo como Centro de Interpretación del Paleolítico de la Sierra del

Cuera, iniciativa que comparte el concejal Fernando Nava.

El proyecto de la asociación cultural, elaborado

en los últimos meses, se completa con una previsión de actuaciones dividas en

fases:

- desde la mejora de los accesos y

- formación de monitores locales como guías a la elaboración de material didáctico,

- la oferta de visitas a los centros educativos o

- la vinculación de la cueva de El Bosque con La Covaciella.

Ambas, recuerdan, se encuentran a menos de un kilómetro de distancia y son visibles mutuamente al encontrarse enfrentadas (elcomercio.es 16 mayo 2019).

4.2.- Concejo de CANGAS DE ONÍS. Capital BENIA DE ONÍS. Partido Judicial de CANGAS DE ONÍS.

4.2.1.-

Dólmenes de La Santa Cruz en

Cangas de Onís y el de Abamía del periodo

Neolítico (

Cangas de Onís).; 4.2.2.- Cuevas de los Azules.( Cangas de Onís).;

4.2.3.- Cueva de la Güelga. Narciandi

(Cangas de Onís).;

4.2.1.- Dólmenes de La Santa Cruz en Cangas de Onís y el de Abamía del periodo Neolítico

( Cangas de Onís.)

El dólmen de La Santa Cruz

(cruz de La Victoria), se ubica en el casco urbano de la ciudad de

Cangas de Onís, del que se conservan cinco grandes

piedras que forman la

cámara dolménica y otras dos que inician la

galería, destacando su decoración

pictórica y grabados.

Del dólmen de Abamia solo se conserva la losa

principal en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid

pasando

a denominarse “El ídolo de los ojos” por la figura

antropomorfa grabada en él.El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel,

presentó el 27 de noviembre de 2017 , en Cangas de Onís,

su nueva novela "Dólmen", parte de la cuál se desarrolla

en la ermita de la Santa Cruz, donde se encuentra enterrado el rey Favila, hijo de don Pelayo y segundo monarca del Reino de Asturias.

Afirmó el citado dólmen cangués, es uno de

los dólmenes más grandes de toda la zona

Cantábrica y que históricamente, tiene mucho valor

y es que la actual monarquía española actual, tiene sus

orígenes en Asturias, con don Pelayo, quién estuvo enterrado junto a otro dólmen, el de la iglesia de Santa Eulalia de Abamia

4.2.2.-Cuevas de los Azules

( Cangas de Onís).

Conjunto de cuevas colmatadas de sedimentos y probablemente comunicadas. Desde 1972 se excava, Azules I con secuencias Aziliense y Magdaleniense.

4.2.3.- Cueva de la Güelga.

Narciandi

(Cangas de Onís).

Sita al NE de Narciandi

(Cangas de Onís) en donde un equipo de la UNED trabaja desde hace mas de 15

años, además de una ocupación Magdaliense inferior, se detecta una transición

desde el Paleolítico media a superior.

Se han documentado una tardía presencia

de ocupaciones neandertales recientes, desde 30.000

años antes del presente, con la modalidad cultural Chatelperronense y

Musteriense. El espacio fue ocupado alternativamente por grupos humanos modernos

como el Homo sapiens, de cultura Auriñaciense, lo que afecta al modelo de

extinción o sustitución de los grupos neandertales por los humanos

anatómicamente modernos.

La cueva en su interior, han sido detectados/

diferenciados 6 niveles y en el exterior 4.

Presenta una amplia representación del

Paleolítico superior. Un nivel atribuido al Magdeliense inferior

(14000 B.P.) ofreció una colección de arte mueble, destacando

un fragmento de tibia decorado con tres cabezas de cierva

grabadas.

Neandertales y Homo sapiens convivieron en

Asturias (El Comercio de Gijón 14 mayo 2.013). La región

cantábrica es uno de los escasos puntos

peninsulares en los que neandertales –Homo

neanderthalensis– y humanos modernos

–Homo sapiens– llegaron a coexistir hace unos 40.000

años. Investigadores de la

UNED, en colaboración con la Universidad de Oxford (Reino

Unido), han analizado

sedimentos del yacimiento de La Güelga,

una cavidad situada en el macizo de los

Picos de Europa (Asturias) que alberga una importante colección

de restos fósiles

del Paleolítico medio y superior, hace entre unos 150.000 y

10.000 años.

El equipo ha analizado la zona D, situada en la

parte más alta del gran abrigo rocoso y que constituye la

entrada a la cueva.

“Hemos interpretado los procesos que han generado los

depósitos arqueológicos y

hemos definido la secuencia arqueológica del sector, revisando,

a su vez, la

cronología radiocarbónica”, indica Jesús F.

Jordá investigador del departamento

de Prehistoria y Arqueología de la UNED y uno de los autores del

estudio.

Lo singular de los depósitos analizados es su

distribución, puesto que los científicos han detectado niveles con materiales

atribuidos al hombre anatómicamente moderno –con restos tecnológicos del

Auriñaciense– entre estratos con materiales producidos por neandertales –con

instrumentos del Musteriense y del Chatelperronense–.

Los depósitos musterienses han sido datados entre

55.000 y 45.000 años antes del presente, mientras que los niveles superiores

–relativos a las culturas Auriñaciense

y Chatelperronense– permanecen aún sin

datar. “Sería una especie de sándwich en el que las

rebanadas del pan se corresponderían con los estratos de

materiales usados por

los neandertales y el relleno lo formarían las capas con restos

tecnológicos

realizados por los humanos modernos”, explica Jordá.

Un

‘sándwich’ que sería la prueba que confirma

la

coexistencia de ambas especies en la zona cantábrica. “Los

humanos modernos

ocuparon durante un tiempo la misma cavidad que, antes y

después, fue habitada

por grupos de neandertales”, resume el investigador.

Los científicos de la Universidad de Oxford han

empleado el procedimiento de ultrafiltración para eliminar la contaminación de

los restos antes de proceder a su datación por radiocarbono. Este novedoso

método –empleado en otras investigaciones por el mismo equipo– suele envejecer

los fósiles, puesto que las fechas que se obtienen aplicando esta técnica

ofrecen una mayor precisión, al eliminar al máximo la contaminación.

Las dataciones obtenidas proceden de huesos

introducidos en la cueva por los grupos de humanos que habitaron la cavidad en

el Musteriense. “Se trata de animales que tienen marcas inequívocas de haber

sido manipulados y consumidos por el hombre, como fracturas y marcas de corte”,

comenta Jordá.

El estudio se publica en un libro editado por el

Museo Neandertal de Mettmann (Alemania) en homenaje a su director, el

prestigioso arqueólogo alemán Gerd Christian Weniger. A

falta de verificar estos datos con nuevas investigaciones,

los científicos –entre los que se encuentra Mario

Menéndez, del departamento de

Prehistoria y Arqueología de la UNED y director de las

excavaciones en el

yacimiento– recalcan que faltan por datar los niveles superiores

de la cavidad.

Además, en los próximos meses se

conocerán los

resultados de la campaña que realizaron el año pasado,

con investigadores del

Museo Neandertal de Mettmann, en la que tomaron, tanto muestras de toda

la

secuencia para análisis micromorfológicos, como muestras

de los niveles

superiores para usar radiocarbono. “El futuro es prometedor pues

esperamos

verificar todo lo que planteamos en este trabajo”, adelanta el

investigador de

la UNED.(El Comercio 14 mayo 2.013).

4.3.- Concejo de Colunga. Capital Colunga. Partido judicial de Ribadesella.

4.3.1.-La Lápida de Mitra en La Isla (Colunga).;

4.3.1.- La Lápida de Mitra en

En el subsuelo de la iglesia parroquial de La Isla fueron hallados restos de un posible asentamiento romano,

que podría utilizar la playa como varadero y el castro de La

Isla como lugar de habitación, a escasos metros de aquel.

Se ha

encontrado una lápida de Mitra, deidad oriental fechada en el

siglo IV, que pudo haber sido objeto de culto por

lugareños, o bien fue llevada allí.

Concejo de CARAVIA. Capital PRADO.

4.4.1.- Castro de Caravia / Picu´l Castru

Es el primer castro del oriente de Asturias que se excava de forma sistemática, en 1917 y 1918, por

el ilustre

investigador caraviense Aurelio del Llano, que publicó sus

resultados, en el "Libro de Caravia"º (1919).

ES UN CASTRO EN EL QUE NO HAY CONSTANCIA ARQUEOLÓGICA DE

POBLAMIENTO EN ÉPOCA ROMANA. La relacióncon Roma parece

ser de desmantelamiento. Aurelio de Llano, localiza la muralla con un

perímetro de más de 200 m

que abarcaba todo el recinto, teniendo has ta 6 m de altura, con

una puerta de entrada al castro en zig-zag. Se trtata de una fortaleza

que domina valles y barrancos, cuyos habitantes disponían

de piedras en abundancia.

En la Edad del Hierro se fecha el más famoso yacimiento

prehistórico del Concejo, el Picu´l Castru o Castro de Caravia, poblado entre

los siglos IV o III y el I antes de nuestra era y se hallaron signos de

romanización.

Este Castro prerromano, que se halla cercano a Prado y cuyo

recinto rodeaba una poderosa muralla pétrea, fue estudiado por el ilustre

investigador caraviense Aurelio del Llano, quien lo excavó en 1917-18,

recuperando un buen número de objetos de hierro, adornos de bronce (pendientes

y fíbulas, entre ellas una en forma de caballo, depositada en el Museo Arqueológico

de Asturias) y restos cerámicos decorados (turismo Caravia).

4.4.2.- Caravia, tramita en 2004, un centro de interpretación

de un castro próximo al Fitu

El castro fue

excavado a comienzos del siglo XX por Aurelio del Llano y las

piezas que se encontraron están actualmente en el Museo

Arqueológico de Asturias.

El regidor caraviano señaló que la

intención del equipo de gobierno no es que se devuelvan las

piezas, ya que considera que el museo es el lugar donde deben

estar.

Pero lo que sí pretende es que en el centro de

interpretación que Caravia solicita haya reproducciones de

dichas piezas, como un caballo de bronce en el que se encontraron

motivos griegos, lo que indica la importancia del comercio en la

zona. También se hallaron piezas de arcilla y diversos

utensilios de la cultura castreña (lne 27 febrero 2004).

4.4.3.- La Estela de Duesos (Caravia).

En el exterior de la iglesia parroquial de Santiago de Duesos, aparecieron fragmentos de esta estela en 1985, que fue estudiada por Alejandro Miyares, Alberto Fernández Suárez y Amparo Fernández López.

La estela de arenisca pudo haber tenido una altura de 190 cm y una anchura no inferior a los 80 cm. Estaba decorada por las cuatro caras (anverso, reverso, y laterales, algo infrecuente) con simbología solar, certifica la primigenia romanización en una zona que era frontera entre cántabros y astures.

4.5.-Concejo de LLANES. Capital LLANES. Partido judicial de LLANES.

4.5.1.-Cueva de L'Alloru. Balmori (Llanes).; 4.5.2.-LA CUEVA DE CARDÍN DE LLEDÍAS (Llanes). ; 4.5.3.- LA CUEVA DE EL COVALÓN (Llanes). ; 4.5.4.-CASTRO en LA TALÁ (Llanes).; 4.5.5.-CUETO DE La MINA. La Riera (Posada de Llanes).; 4.5.6.-Cueva de la Herrerías. La Pereda (Llanes). ; 4.5.7.- El león cavernario (Panthera spelaea) de Porrúa (Llanes), descubierto en el año 2014.

El Consejo de Gobierno aprobó el 6 marzo 2013

delimitar el entorno de protección de las cuevas y/o abrigos de Cuetu la Mina,

Tebellín, Trescalabres, La Riera y Cueva Tempranas, ubicadas en el macizo de

La Llera, en el concejo de Llanes, declaradas Bien de Interés Cultural.

Cultura

ha establecido un entorno conjunto de protección de 77,25 hectáreas en La Llera.

Se trata en todos los casos de pequeñas cavidades que atesoran distintos

conjuntos artísticos datables en diferentes etapas del Paleolítico.

4.5.1.-Cueva de L'Alloru.

Balmori (Llanes)

Esta cueva tiene gran importancia, pues en ella se estudia las transiciones

costeras del Mesolítico al Neolítico.

El equipo arqueológico capitaneado por el

catedrático de prehistoria de la Universidad de Cantabria, el ovetense Pablo Arias,

han realizado las investigaciones que ha venido desarrollando durante 2013, 2017, etc.

últimas fechas en diferentes yacimientos del municipio de Llanes.

Estos

trabajos forman parte del proyecto «Coasttran», que estudia las transiciones

costeras del Mesolítico al Neolítico en tres zonas de la fachada atlántica:

- el Oriente de Asturias,

- el Sur de Portugal y

- la Bretaña francesa.

En el

Oriente de Asturias se desarrolló en este periodo histórico la cultura

asturiense.

Los

trabajos durante esta etapa del proyecto se han desarrollado en la cueva de

L'Alloru encontrándose en este lugar varios picos asturienses y un colgante de

piedra, en la cueva de la Huerta del Monje o en la Sierra Plana. (lne 21 junio 2013).

Los arqueólogos volverán a la Cueva de L'Alloru en Balmori en diciembre de 2017 para retomar las excavaciones realizads durante 2017.

El equipo encabezado por Pablo Arias quiere

profundizar en el estudio de la estructura hallada en los últimos días de esta

campaña.

Iba

a ser la última campaña de excavaciones para estudiar el paso del hombre del

Mesolítico al Neolítico en el entorno de la cueva del Alloru, pero los

hallazgos obtenidos a finales de octubre de 2017 tienen suficiente interés

como para que los arqueólogos regresen al exterior de esta cavidad situada en

la localidad llanisca de Balmori.

Así lo avanza Pablo Arias, catedrático de

Prehistoria de la Universidad de Cantabria y la persona que encabeza este

equipo integrado por una docena de expertos de esta universidad, así como de la

de La Rioja y arqueólogos llegados desde Portugal.

Estas excavaciones se

iniciaron en 2013 en varios puntos de los municipios llanisco y ribadedense con

el objetivo de estudiar el paso del hombre cazador y recolector al agricultor.

Se centraron en los concheros, los lugares que aquellos hombres prehistóricos

utilizaban como basureros y que solían estar al abrigo de las cuevas.

Allí localizaron los

lugares de los hábitats de los últimos cazadores y la relación entre estos y

los agricultores.

El caso del Alloru tiene un especial interés porque los

expertos identificaron en anteriores campañas «una especie de campamento al

aire libre» de la época Mesolítica -también llamada Asturiense- en el que

incluso hallaron los agujeros de los postes que podían haber formado parte de

la cabaña.

En estos últimos días los arqueólogos han profundizado en esta línea

y han conseguido encontrar restos de un tronco de madera que pudo formar parte

de aquellos campamentos prehistóricos al aire libre que montaban los hombres

que habitaron estas tierras hace entre 9.000 y 5.000 años.

Arias indica que

todo apunta a que se trata de madera de roble, aunque añade que hasta que los

análisis que se van a realizar a esta pieza de madera concluyan no se podrá

determinar de qué árbol se extrajo esta pieza.

Otro hallazgo destacado que han

realizado los arqueólogos durante los últimos días de la campaña es el de una

estructura prehistórica.

Aunque en un principio parecía que podía pertenecer al

periodo Neolítico, los expertos han descartado esta primera hipótesis y

consideran que es aún más antigua, de la época Mesolítica. También ha perdido

fuerza la posibilidad de que se trate de algún tipo de tumba, una idea que el

equipo encabezado por Arias había valorado inicialmente

Para profundizar en la investigación

de esta estructura Mesolítica y en los restos de aquel campamento al aire

libre, Arias y varios arqueólogos regresarán en diciembre a Balmori para

retomar las excavaciones en el entorno de la cueva del Alloru.

Eso sí, esta

campaña no será como la anterior. Será «más rápida y de menos jornadas» que la

que acaba de concluir y que se ha prolongado durante cerca de dos semanas.

En

función de lo que encuentren, y de los resultados que arrojen los análisis de

lo hallado estos últimos días, los arqueólogos podrán valorar su merece la pena

regresar de nuevo en el futuro al Alloru (elcomercio 6 noviembre 2017).

4.5.2.- LA CUEVA DE CARDÍN DE LLEDÍAS

(Llanes).

La cueva

de Cardín está situada muy cerca de la localidad de Posada. El

Ayuntamiento aspira a crear en la finca de Lledías un centro de

estudio del Paleolítico. Hay que señalar que hay expertos que

consideran que las pinturas son falsas

La cueva de

Cardín estuvo abierta al público para visitas

hasta el año 2.007 y no tenemos noticias de cuando la vayan a volver a abrir.

En el mes de agosto del año 2001,

el Ayuntamiento iba a hacer un centro museístico. Se pretendía mostrar a

los visitantes, tanto la gruta como las tres edificaciones

enclavadas en la finca Cuetu Cardín, en la localidad de

Lledías.

No habrá restricciones, dado que las pinturas

existentes en la cueva de Cardín son reproducciones. En un

futuro se van a exhibir los múltiples yacimientos de arte

rupestre existentes en el municipio. De esta forma, la de Cardín

se convertirá, en sólo tres meses, en la primera cueva natural

de España pensada para mostrar al público el arte prehistórico

del Paleolítico en un aula de estas características. (lne 11 agosto 2001).

4.5.3.- LA CUEVA DE EL COVALÓN (Llanes).

Este yacimiento

situado entre Parres y La Pereda y profuso en representaciones de figuras

zoomorfas, principalmente cabras, sigue deparando sorpresas llamadas a arrojar

luz sobre la Prehistoria.

fue definida en los noventa como

uno de los «santuarios secundarios» del arte paleolítico cantábrico.

El

descubrimiento de las pinturas rupestres se remonta a los años 80, si bien

existían referencias de décadas anteriores a los grabados del abrigo exterior.

En

la misma entrada de El Covarón, expuesto a la luz solar, un grabado profundo

con trazos en V que se asemejan a formaciones vulvares da la bienvenida a la

cavidad.

Una vez dentro, tras recorrer vestíbulo y

galerías, se abre el pasillo de las pinturas, de unos veinte metros y con

muestras de arte rupestre en dos paneles.

Las

representaciones más abundantes son las de cabras. Una de ellas, la mejor

conservada, muestra a un ejemplar con dos venablos clavados en el lomo. Otras

dos lucen afrontadas, «posiblemente representando un momento de lucha», explica

Martínez-Villa, y una más presenta una cornamenta en S «característica de la

Capra pyrenaica».

A

ello se suman representaciones animalísticas como las de ciervos, un posible

bisonte o un caballo.

Todas

esas figuras zoomorfas comparten la característica de haber sido plasmadas en

negro. No ocurre lo mismo con otros elementos trazados en tonos rojizos, más

cercanos a los signos. Entre ellos, una especie de escalera en la parte

inferior de uno de los paneles o la característica parrilla presente en más

cuevas del Oriente, como La Herrería.

Tras

años sin analizar

esta cavidad, los expertos, realizan una visita a inicios de 2015 y en

septiembre han hallado nuevas pinturas y grabados que, aunque

«no son espectaculares» sí tienen cierta relevancia

para la comunidad científica.

El experto Mario

Menéndez asegura que el trabajo en la

cavidad «acaba de comenzar en el verano de 2015» y no

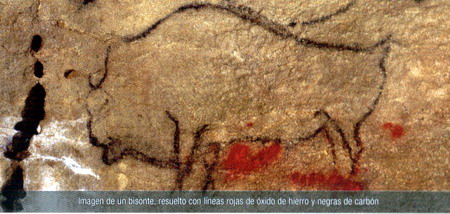

habrá resultados «hasta finales de año».