Arqueología en Asturias Central.

Para ver la última actualización, mantener pulsada la tecla F5.

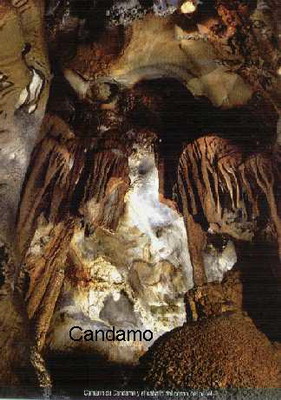

"La cueva de La Peña de Candamo, fue lugar de ceremonia y rito durante miles de años, teniendo una tremenda importancia en el arte Paleolítico".

Jean Clottes, ex- presidente del Comité Internacional de Arte Rupestre, Inspector General de Arqueología en Francia.

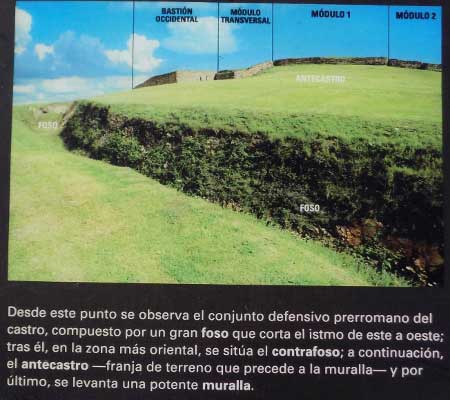

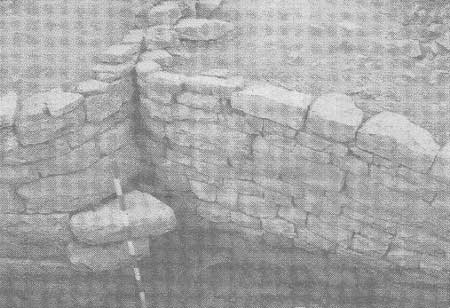

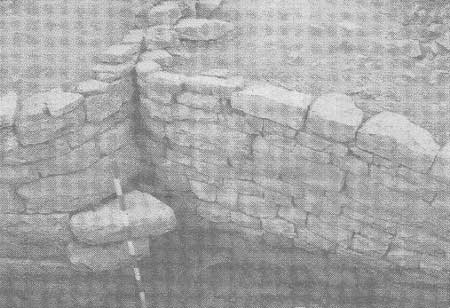

"Las murallas de los castros de Moriyón (Villaviciosa) supusieron un avance tecnológico en su época"Jorge Camino, arqueólogo maliayés.

En Grado se inagura en 2018 el Museo sobre la Guerra Civil en Asturias, que supone un gran impulso para el Patrimonio Minero y Arqueología Industrial

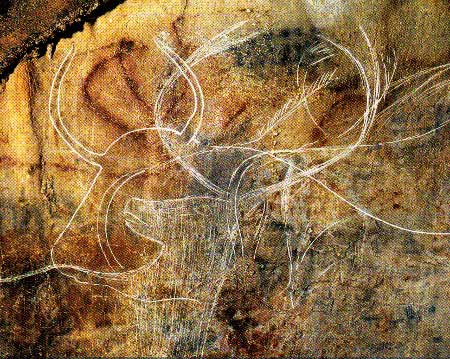

Caballo del Camarín de La Peña de Candamo. Apartado 3.1.

Es la cavidad con arte Paleolítico más occdental de toda europa. Patrimonio de la Humanidad. Foto de turismoasturias.

Índice

3.- Cuevas visitables con arte rupestre en Asturias Central.

4.- Descripción, datos y noticias de otros yacimiento de cuevas, túmulos, pinturas rupestres, Centros de Interpretación etc., referentes a Asturias Central por concejos.

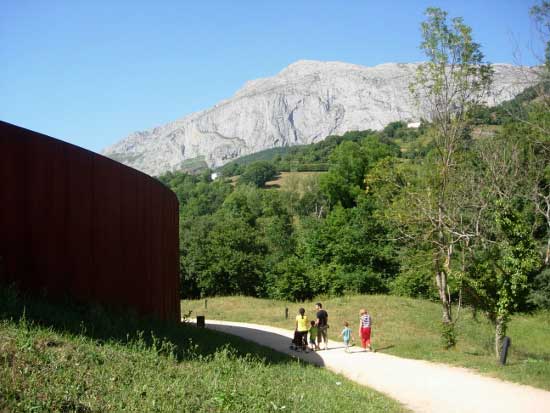

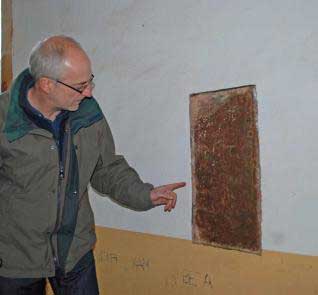

Javier, observa las Ciervas Rojas de Covalanas (Cantabria), reproducidas en el

Parque de la Prehistoria en San Salvador de Alesga (Teverga), apartado 4.1.7.1.

4.1.- Museos/Centro de Interpretación/Aula Didáctica de Arqueología en Asturias Central.

4.1.1.-Concejo de Candamo.

4.1.2.-Concejo de Carreño.

4.1.3.-Concejo de Gijón.

4.1.4.- Concejo de Oviedo.

4.1.4.1.-MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS (OVIEDO).

4.1.4.2.-Fuente de la Rúa.

4.1.4.3.- Origen romano de la ciudad de Oviedo

4.1.5.- Concejo de Lena.

4.1.5.2.- Mosaico de Memoriana/Mamorana. Vega el Ciego (Pola de Lena).

4.1.6.- Concejo de Riosa.

4.1.7.- Concejo de Teverga.

4.1.8.- Concejo de Santo Adriano.

4.1.8.1.-Ecomuseo de Santo Adriano.

4.2.- Cuevas: Con pinturas rupestres y otras.

4.2.1.- Concejo de Carreño. Cueva Oscura. Coyanca (Perlora). Concejo de Carreño.

4.2.2.- Concejo de Castrillón. Cueva del Hueso. PILLARNO

(Castrillón).

4.2.3.- Concejo de Castrillón. La cueva de Arbedales. Pillarno (Castrillón).

4.2.4.- Concejo de Morcín. Cueva del Molín. Morcin.

4.2.5.- Concejo de Oviedo. Abrigo de LA VIÑA. MANZANEDA (OVIEDO).

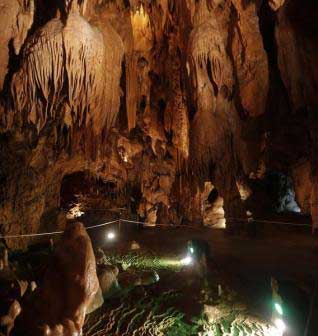

4.2.6.- Concejo de Teverga. Cueva Huerta. FRESNEDO

(Teverga).

Cueva Huerta. FRESNEDO (Teverga). Foto de J. F. Hubert.

4.3 .-Yacimientos arqueológicos.

4.3.1.- Concejo de de Mieres.

4.3 bis.- Concejo de Langreo.

2.- ECOMUSEO Minero Valle de Samuño.;

3.- El pozo San Luis, Bien de Interés Cultural (BIC).;

4.3.2.- Concejo de Lena y Concejo de Aller.

4.3.3.- Concejo de de Aller.

4.3.4.- Concejo de Avilés

4.3.5.- Concejo de Carreño.

4.3.6.- Concejo de Castrillón.

4.3.7.-Concejo de Gijón.

4.3.7.1.- La VILLA ROMANA DE VERANES. MUSEO ARQUEOLÓGICO. Veranes (Gijón)

4.3.7.2.- Concejo de Gijón. TERMAS ROMANAS (s. I y II d.C.). GIJÓN.

4.3.7.3.- Muralla tardoromana de Cimavilla

4.3.7.4.- Concejo de Gijón. Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Etapas de investigación. GIJÓN.

4.3.7.5.- Concejo de Gijón. Concluyen, en agosto de 2019, los trabajos arqueológicos de campo en el

depósito de Tabacalera.

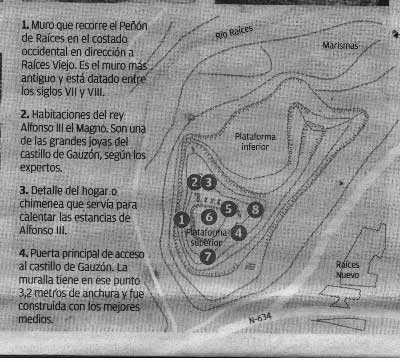

4.3.8.- Concejo de Gozón.

4.3.9.- Concejo de Gozón.

4.3.10.- Concejo de Grado.

4.3.11.- Concejo de Grado.

4.3.12.- Concejo de Las Regueras.

4.3.13.- Concejo de Lena.

4.3.14.-Concejo de Llanera.

4.3.16.- Concejo de Noreña.

4.3.17.- Concejo de Oviedo.

4.3.17.2.- La fuente de Foncalada. Patrimonio de la Humanidad.;

4.3.17.3.- Castro de Llagú.;

4.3.17. 4.- Primer horno cerámico. FARO (Oviedo).;

4.3.18.- Concejo de Quirós.

4.3.19.- Concejo de Riosa.

4.3.20.- Concejo de San Martín del Rey Aurelio.

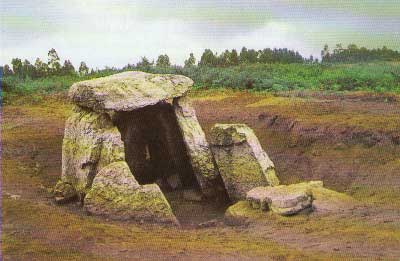

4.3.20.1.-El dólmen megalítico. Campa de l'Españal (San Martín del Rey Aurelio)

4.3.21.- Concejo de Siero.

4.3.21.1.- Necrópolis

tardorromana. PAREDES

(Siero).

4.3.21.2.-Túmulos y castros Pico Castiello de La Collada, La Canterona en Tiñana, el Cuito en Valdesoto, y la

Torre y Monte Les Muries en Lugones, en el concejo de Siero.

4.3.23.- Concejo de Villaviciosa.

4.3.23.1- "Las murallas de los castros de Moriyón (Villaviciosa)" .

4.3.23.2.- Necrópolis tumular. Peón (Villaviciosa).

4.3.23.3.-- Castro de Olivar (Villaviciosa).

4.3.23.4.- La

Lápida de Grases (Villaviciosa).

4.3.23.5.-

Investigaciones arqueológicas sobre el desaparecido Monasterio

prerrománico de la ría de Villaviciosa.

4.3.23.6- Mosaicos en La Estaca (Las Regueras). El

misterio de una espectacular villa romana.

5.- Signos abstractos en las cuevas asturianas.

6.- Arqueología desde el aire

7.- Noticias arqueológicas de la zona centro de Asturias.

Aprobada la revisión de cajas con material inédito de la Campa Torres en junio de 2021.; El Principado estudia incorporar la cueva de La Cuesta (Grado), al inventario de patrimonio cultural tras el hallazgo de monedas tardoantiguas.; El tren turístico Collanzo-Trubia, suma 55 kilómetros, con 4 puentes y 23 túneles .; Los museos arqueológicos de Gijón, legado a mantener ; Fue Gijón una gran ciudad romana?.; La muralla de Avilés, tendrá un centro de interpretación y exhibición de los hallazgos arqueológicos.; Cueva Huerta (Fresnedo-Teverga), la mayor cavidad de Asturias, 22 kilómetros tierra adentro y avanzando.; La asociación cultural y minera Santa Bárbara, rinde tributo al tren minero, sus XI Jornadas de Historia y Patrimonio ( septiembre 2019).; Mieres, protagonista «estrella» de la nueva web de patrimonio industrial de Asturias , julio de 2019.;Visitas guiadas y clases de restauración en las Jornadas de arqueología en junio de 2019 en Gijón.; National Geographic presenta a Gijón como el paraíso de la arqueología romana.; La red museística del concejo de Mieres, tuvo un 11,5% más de visitas durante 2018 .; El Parque de la Prehistoria de San Salvador de Alesga (Teverga) invita a conocer los animales del Pleistoceno (lne 1 mayo 2019).; Oviedo- La Manjoya, solutrense y musteriense y, ¿neandertal? Quizás..; Comienza, en abril de 2019, el desmontaje de una edificación del año 1793, en Villabazal (Turón) .; El curioso mensaje de hace 1.600 años que se ha encontrado en una vasija de la villa romana de Veranes en Gijón.; Svante Pääbo (Estocolmo, 1955), biólogo, especialista en genética evolutiva del genoma. Investigador del yacimiento neandertal del Sidrón (Borines-Piloña) y otros. Premio "Princesa de Asturias" de "Investigación Científica y Técnica" de 2018..; Los arqueólogos buscan por primera vez el monasterio perdido de la ría maliayesa ; Las murallas de los castros de Moriyón (Villaviciosa).; El castro de de la Punta del Castiello en Podes (Gozón), por el móvil.; Bustiello (Mieres), el Vaticano minero.; El Parque de la Prehistoria de San Salvador de Alesga (Teverga), incorpora una pareja de uros, el ancestro de las vacas.; El Parque Prehistórico criará una pareja de bisontes europeos y otra de caballos "Prezwalski", ambas de origen prehistórico y en peligro de extinción.; Asturias reina en la arqueología. De los útiles de Cabo Busto a los bisontes de La Peña.; El Parque Prehistórico acoge desde diciembre de 2013 una pareja de bisontes (Pipa nacida en 2011 que llegó preñada y Lipión) procedentes de Holanda y otra de caballos "Prezwalski", ambas de origen prehistórico.; Enraizados en la historia de la Cabruñana (Grado).; El I Encuentro Arqueológico de Gijón, en 2014.; El Principado planea crear en Latores (Oviedo) un espacio didáctico sobre Paleolítico y cultura castreña. ;El congreso «En los orígenes del Reino de Asturias, causas políticas y militares». Organizado por la Asociación de Amigos de La Carisa.; El Parque de la Prehistoria de Teverga, una arquitectura integrada en el medio

8.- Bibliografía.

Paneles del Parque de la Prehistoria en San Salvador de Alesga (Teverga).

(apartado 4.1).

Antes de visitar una cueva, museo etc. se recomienda informarse, pues puede ocurrir que se necesite reserva previa, hayan cambiado los horarios, no se encuentre habilitada u otros factores.

1.- Introducción.

1.1.- Gijón presume y promociona en 2019, su pasado romano.

Introducción.

Para que el internáuta tenga un mejor acceso a la información, se ha reestructurado parte de éste capítulo, como sigue:

- Listado de los contenidos por orden alfabético de concejos.

- Cuevas visitables con arte rupestre en Asturias Central

- Museos/Centro de Interpretación/Aula Didáctica de Arqueología en Asturias Central.

- Cuevas: Con pinturas rupestres y otras.

- Yacimientos arqueológicos.

- Cuadros esquemáticos con datos sobre el tipo de yacimiento, ubicación, concejo, su cronología y otros

- Noticias, etc..

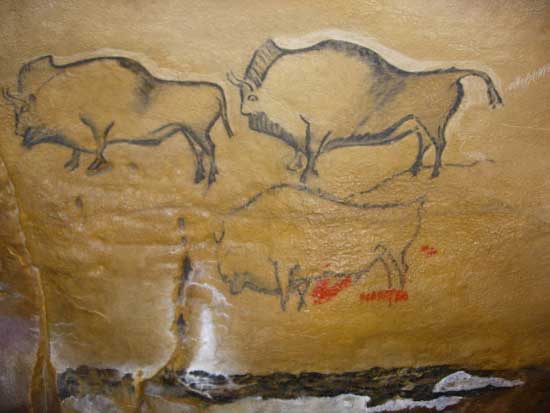

Cueva de la Peña de Candamo. Patrimonio de la Humanidad.

Cabezas de gran ciervo de los venablos y el gran bóvido.

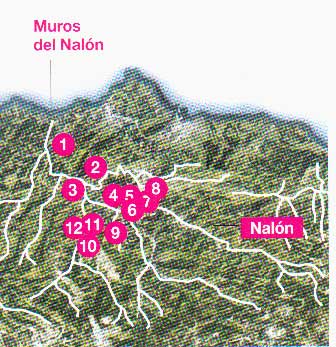

Las cuevas y abrigos con arte rupestre

paleolítico de Asturias Central, tienen como eje

vertebrador el río Nalón, siendo el yacimiento más

occidental la cueva de La Peña de Candamo, apartado 3.1, Patrimonio de la

Humanidad, esta zona viene limitada por la geología,

pues en el occidente de Asturias, los afloramientos

calcáreos, donde se encuentran las cuevas rupestres, son

muy escasos.

Santiago Calleja, María González-Pumariega y Miguel

Polledo en el libro I del "Legado del Arte Rupestre Asturiano" (2020), ubican 15 yacimientos dentro de la cuenca del

Nalón.

Cuevas y abrigos de la cuenca del Nalón.

Legado del Arte Rupestre Asturiano. Libro I.

De las quince estaciones, doce son pequeños abrigos o covachas, que fueron decoradas con grabados no figurativos con ausencia de contexto arqueológico asociado, que destacan por su anchura y profundidad. Se distribuyen como siguen de Norte a Sur, ver plano adjunto:

- Concejo de Candamo: La Peña (1). Apartado 3.1. visitable

- Concejo de Las Regueras: Las Mestas (2)

- Concejo de Grado: Godulfo (3).

- Concejo de Oviedo: La Viña (8).; Las Caldas (5).; La Lluera I y La Lluera II (4), apartado 3.2. visitable

- Concejo de Ribera de Arriba: Los Murciélagos (7) y Entrecueves (6).

- Concejo de Morcín: El Molín de Entrefoces (9). Apartado 4.2.4.

- Concejo de Santo Adriano: El Conde (10). apartado 3.3 visitable.; Santo Adriano (11).; Los Torneiros (12).; Cueva Pequeña y el Camarín de Las Ciervas (12)

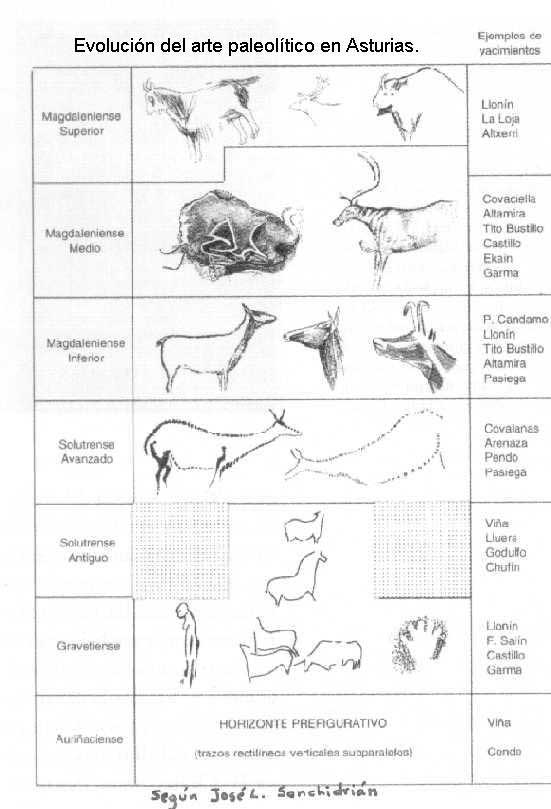

Cronología y columna estratigráfica del Paleolítico Superior

en el Cantábrico (El legado del Arte Rupestre Asturiano, 2020).

En la 32.ª

conferencia internacional de la UNESCO y del Comité del Patrimonio Mundial,

celebrada en Québec (Canadá) en julio del 2008, se aprobó inscribir en la lista

de Patrimonio Mundial de la Humanidad, cinco de las cuevas asturianas entre ellas se encuentra La Peña (Candamo), ubicada en Asturias Central, que es la más occidental de Asturias (apartados 3.1 y 4.1).

Esto se debe a que en la zona ocidental de Asturias, abundan los materiales del Paleozoico más inferior en donde solamente hay un nivel calcáreo Formación Vegadeo (Caliza y Dolomias) que

únicamente tiene un espesor muy variable de unos

25-160 metros con intercalaciones de pizarras y por

tanto, las cuevas son muy escasa, por otra parte al estar la

caliza cristalizada y en parte dolomitizada, las posibilidades de

cavidades son escasas.

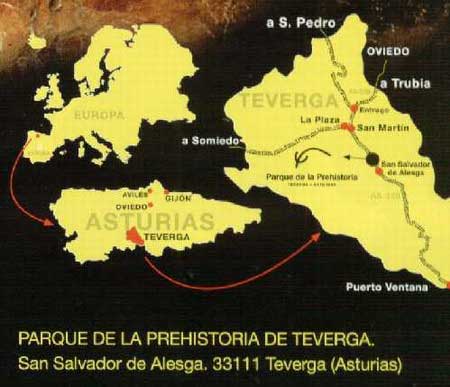

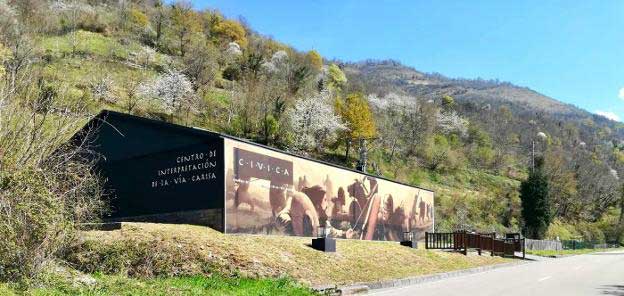

Es visita obligada, para los amantes del arte

rupestre, el Parque de la Prehistoria, sito en San

Salvador de Alesga.

Teverga (apartado 4.1), cuyo coste rebasó los 10 millones de

euros, que contiene replica exacta de las principales pinturas de

ARTE RUPESTRE DESCUBIERTAS EN EL MUNDO , ha sido denominado

por National Geographic, como el MOMA de la prehistoria (apartado 4.1).

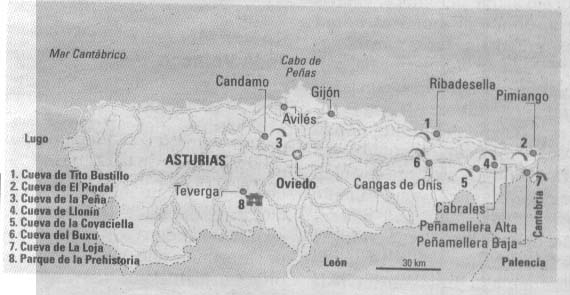

Son Patrimonio de la Humanidad las cuevas rupestres de La Peña de Candamo, Tito Bustillo en Ribadesella, Llonín (Peñamellera Alta), Covaciella (Cabrales),

El Pindal (Rivadedeva), junto con otras nueve del resto de la cornisa cantábrica

que formaban parte de la misma candidatura,

bajo la denominación "Arte rupestre paleolítico en la cornisa cantábrica", en

Asturias.

Dentro de ésta página WEB, dentro de la arqueología se ha diferenciado:

- Arqueología de la Zona Central de Asturias

- Arqueología de la Zona Occidental de Asturias

- Arqueología de la Zona Oriental de Asturias

- Patrimonio Minero y Arqueología Industrial en Asturias

En el año 2014 se

celebró el centenario del descubrimiento de la caverna de

La Peña de Candamo, sita en el bajo Nalón, Patrimonio de la Humanidad, con diversas

actividades, conferencias, talleres, exposiciones y se emitió,

sobre,

sello y matasellos conmemorativo (apartados 3.1 y 4.1)

La caverna de

La Peña de Candamo , Patrimonio de la Humanidad,

constituye la cavidad con arte paleolítico más

occidental de Europa...

Este hecho tiene su base geológica,

pues los yacimientos calcáreos a partir del Bajo Nalón hacia el occidente, se ciñen a una

estrecha franja de denominada "Caliza y Dolomias de

Vegadeo" del Cambrico Medio...el

resto lo forman cuarcitas, areniscas y granitos, cuya

litología no es favorable para la formación de cavernas.

La Asociación La Ponte, creada en

2011 e integrada por vecinos, historiadores y

científicos, realiza investigaciones en el concejo de Santo

Adriano con el objetivo de recuperar su patrimonio cultural y darlo a

conocer a los asturianos y público en general (apartado 3.4).

Esta loable Asociación, encabezada

por los arqueólogos Jesús Fernández y Pablo

López, la forman unas cuarenta personas, que han

puesto en valor su patrimonio como la iglesia prerrománica de Tuñón, las cuevas del Conde o del Fornu y la del Abrigo de Santo Adriano (apartado 4.2).

De las visitas a las cuevas de la

Lluera (apartado 3.2) se encarga una pequeña asociación. En el mural

principal denominado la "gran hornacina" hay ciervas, caballos, uros, etc..al aire libre hay multiples dibujos, triángulos pubianos entorno a una cierva, etc...

Durante el mes de septiembre de

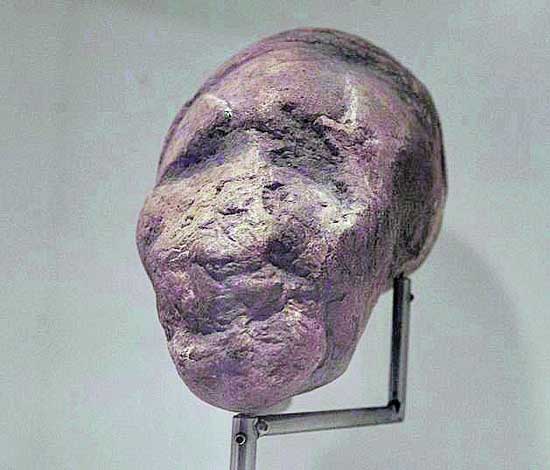

2013, se obtuvo en Paré los Cinchos (Quirós), el denominado Hombre de las Ubiñas.

El Director General del Principado de Asturias se ha

referido al descubrimiento como un "hallazgo paleontológico muy

importante".

Los análisis del carbono 14, (enero 2014),

indican que correspondería a un individuo varón que

tenía

entre 16 y 18 años, y que vivió entre el 1900 y el 1800

antes de Cristo, en la

transición entre el Neolítico y la Edad del Bronce.

Asturias Central contiene un rico Patrimonio Minero e industrial ' así como en Asturias Occidental con su rica Arqueología pre- Industrial,

basada antaño en la Industria del hierro (mazos, molinos,

batanes,

pequeñas centrales eléctricas...), por ello se ha creado

un fichero aparte diferenciado del presente, que recoge, describe

e informa, cada uno de

los yacimientos en Asturias, seguir leyendo...

Uno de los paneles explicativos que se topan en el recorrido.

Parque Arqueológico de la Campa Torres. Gijón oeste.

La

Arqueología Industrial y el Patrimonio Minero en Francia

mueve 11 millones de turistas/año, por ello, se cree que en un futuro próximo la Cuenca Hullera Central de Asturias, puede tener un buen yacimiento turístico, con abundantes

pozos mineros con sus elegantes castilletes, chimeneas de ladrillo,

lavaderos, lampisterías, etc.).

Como consecuencia de la crisis, se han

cerrado algunos museos, cavernas, de Asturias, total o parcialmente, por lo que se recomienda el

cerciorarse si están abiertos, antes de visitarlos.

Los

horarios y demás temas

burocráticos, pueden ser objeto de variación por lo que

es conveniente el consultar, antes de ir

Desde el año 1999 , se celebran las Jornadas internacionales de patrimonio industrial. Esta actividad

organizada por Incuna (Industria, Cultura y Naturaleza), que preside el gijonés

Miguel Ángel Álvarez Areces.

En 2016 se celebró

en Gijón, en Laboral Ciudad de la Cultura, desde el día 5 al 8 de octubre visitando el concejo de Quirós (apartado 4.2)

Es loble la actuación de la

asociación cultural mierense Santa Bárbara, quienes dedican,

desde hace tiempo, su tiempo y esfuerzo (a veces también su dinero) para

recuperar de forma altruista elementos del pasado del Patrimonio Minero del concejo de Mieres .

1.1.- Gijón presume y promociona en 2019,

su pasado romano.

El ayuntamiento impulsa a lo largo de 2019 la difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad como reclamo turístico y cultural

- Primera joya: el parque arqueológico de la Campa Torres, en donde se sitúa un castro de la época predomina y romana que constituye la primera presencia de Roma en Gijón.

- Segunda: el barrio de Cimavilla, en donde a mediados del siglo I d. C. se funda un nuevo núcleo romano que acabó siendo un importante centro regional y del que hoy quedan restos como las termas romanas, la fábrica de salazones de la plaza del Marqués, un gran pozo de 36 metros que se supone que abastecía a la antigua cívicas de Gijón o la muralla tardorromana que siguió utilizándose hasta finales de la Edad Media.

- Tercera: la villa romana de Veranes, que se levantó a mediados del siglo IV d. C. y que conserva la parte de la residencia señorial.

Por todo

ello, y también por los hallazgos encontrados en estos restos

romanos, Gijón ocupa un lugar de referencia cultural de la

época romana en la

cornisa cantábrica.

Para reforzar ese lugar

privilegiado, el Gijón

romano será protagonista a lo largo

de este año a través de una intensa y ambiciosa

programación con la que el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Fundación

Municipal de Cultura, quiere potenciar la difusión de

tan rico patrimonio arqueológico como reclamo turístico y cultural. Para convertirse

en marca de ciudad.

El programa

de actividades se presentaba el 14 de marzo de 2019, en el Museo

Arqueológico de Madrid en presencia de arqueólogos,

restauradores, biólogos, investigadores y profesionales de diferentes

universidades e instituciones que han colaborado y participado a lo largo de

estos años en los proyectos de excavaciones e investigaciones realizados en

Gijón.

El programa de Gijón romano incluye, de hecho, importantes citas científicas como:

- Las X Jornadas Europeas de Arqueología

- Cuatro exposiciones que se dedicarán a ese pasado romano y entre las que destaca la que podrá verse en el pabellón de la ciudad de la Feria de Muestras en agosto bajo el título Roma y Gijón. Una muestra que reflejará el alcance de la etapa histórica en la que los territorios de Gijón pasaron a formar parte del Imperio Romano.

- Otra de las exposiciones, titulada Emporios. El comercio del Mediterráneo al Cantábrico en la antigüedad, mostrará esas relaciones comerciales a través de productos y contenedores cerámicos recuperados en Vigo, Gijón y otros enclaves costeros del noroeste. La muestra podrá visitarse del 6 de septiembre al 22 de noviembre en el parque de la Campa Torres.

- Otra de las actividades de Gijón romano será la de seguir mostrando los tesoros singulares de los museos arqueológicos de la ciudad, como ya se hizo el pasado febrero con el fragmento de vidrio romano de Veranes con un mensaje hedonista invitaba a beber y vivir muchos años.

- Otras piezas que verán la luz son las cerámicas del Ave María de la Casa del Forno, que se encontraron en 1998 en las excavaciones realizadas en la Casona y que forman parte del ajuar que las monjas Agustinas Recoletas utilizaron mientras habitaron el lugar. Entre ellas, destaca un juego formado por un plato y un cuenco elaborado en Talavera de la Reina en el siglo XVIII, ambos con el anagrama de la virgen en su fondo.

- También se mostrarán las fíbulas (broches) del castro de la Campa Torres, realizados en hierro y bronce, y un hacha neolítica pulimentada que se encontró en los cimientos de un edificio de Veranes reconocido como horreum y a la que denomina piedra del rayu por atribuírsele poderes sobrenaturales como protectora de las cosechas.

- Entre las

citas culturales destaca también el V Coloquio de Arqueología de

Gijón que, en torno al poder del agua, se celebrará del 2

al 4 de abril en la Antigua Escuela de Comercio para abordar las formas de

captar, almacenar y emplear el agua como energía que se han ido utilizado desde

los tiempos en los que se empleó el aljibe descubierto en la Fábrica de Tabacos de Cimavilla.

- También se

celebrarán las II Jornadas de Arqueología de

Gijón en junio, septiembre y octubre con diversas conferencias, visitas e

itinerarios para contextualizar los vestigios de la ciudad

en la conquista del noroeste peninsular por parte del Imperio Romano.

- En Semana Santa,

además, se celebrarán conciertos en las

Termas Romanas del 18 al 20 de abril y visitas guiadas en

los tres museos, así como talleres infantiles de escritura y juegos romanos en

la Campa Torres (lavozdeasturias 15 marzo 2019).

2- Listado de Yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, etc. concejo a concejo.

Listado de cuevas, túmulos, pinturas rupestres, castros, Centros de Interpretación, etc referentes a la Arqueología de Asturias Central, descritas en los apartados 3 y 5.

La información ampliada de estos yacimientos se encuentra distribuída por éste fichero.

Concejo de CANDAMO. Cueva de

La Peña. San Román de Candamo. Declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO en 2008.; Candamo.

Centro de Interpretación de la Caverna de Candamo , apartado

4.1.1 .; Pinturas nuevas en la cueva de Candamo (apartado 3.1)

Concejo de Teverga. Parque de la Prehistoria

sito en San

Salvador de Alesga (Teverga),. «El Parque de la

Prehistoria de Teverga es único y las réplicas, extraordinarias».; FRESNEDO

(Teverga). Cueva Huerta

Concejo de ALLER. La Carisa campamento

romano. Los astures.; El

Moyón de La Corralá. Pola del Pino (Aller).;

Concejo de AVILÉS. AVILÉS.

Arqueología en el casco urbano de Avilés.;

Concejo de CARREÑO. Áreas arqueológicas del Monte Areo (Carreño). El Valle (Carreño). Monte

Areo y Aula Didáctica del Neolítico, apartado 4.1.2.; . Coyanca (Carreño), Cueva Oscura. (apartado 4.3.8)

Concejo de CASTRILLÓN. Centro de Interpretación del Castillo de Gauzón/Gozón en RAÍCES

Viejo (Castrillón). Castillo de Gauzón.; Excavaciones

en el Peñón de Raíces (Castrillón).; La cueva de Arbedales y del Hueso en

Pillarno. apartado 4.2.2.; Museo

Mina de Arnao (Castrillón).;

Concejo de GIJÓN. Gijón.

Parque Arqueológico y Natural de la Campa Torres (apartado 4.1); Gijón.

Villa Romana de Veranes, Museo Arqueológico.; Gijón.

Termas Romanas (s. I y II d.C.); Campo Valdés.

Concejo de GOZÓN. San Martín

de Podes (Gozón). Castro el Castiellu. El Cantu La

Figal y Los Garabetales.; Vestigios romanos en la playa de Bañugues (Gozón).;

Concejo de GRADO. Grado

Área Arqueológica de Cabruñana.; Grado Castro de La Forca.;

Villa romana de La Estaca (Las Regueras)

Foto de Guillermo Guiter (mayo 2020)

Concejo de Langreo. El pozo San Luis, Bien de

Interés Cultural (BIC).; Museo de la Siderurgia

de Asturias (MUSI).; ECOMUSEO Minero Valle de

Samuño.; El pozo San Luis, Bien de Interés Cultural (BIC).;

Concejo de Las Regueras. Mosaicos en La Estaca. El

misterio de una espectacular villa romana. Apartado 4.3.24.

Concejo de Lena. Campañas arqueológicas en el Picu L.lagüezos

Concejo de Mieres. Túmulos en Peña

Regá. Dolmen en La mesona de Espiniella/Esniella en el

valle de San Nicolás.

Concejo de Morcín. Morcin. Cueva del Molín.

Concejo de Noreña. Túmulos de La Pasera.

Concejo de OVIEDO. Oviedo. Museo Arqueológico de Asturias. ; Cueva La Lluera. San Juan de Priorio (Oviedo), apartado 3.2.; . La Viña en

Manzaneda ( Oviedo).; Oviedo. Castro de Llagú. ; Oviedo. Monasterio de San Vicente

; Oviedo. Fuente de

La Foncalada, Patrimonio de la Humanidad ;

Concejo de Quirós. Lince Boreal y Hombre de las Ubiñas.;

Concejo de San Martín del Rey Aurelio. El dólmen megalítico de la

campa de l'Españal.;

Concejo de SANTO ADRIANO. La Cueva

del Conde o del Fornu/Forno en Tuñón (Santo Adriano de Tuñón), apartado 3.3.; Hallan en Sto. Adriano una cueva con inscripciones árabes del siglo VIII.;

Concejo de Siero. PAREDES

(Siero). Necrópolis

tardorromana.

Concejo de TEVERGA. FRESNEDO

(Teverga). Cueva Huerta.; Parque de la Prehistoria en San Salvador de Alesga (Teverga).

Concejo de Concejo de Villaviciosa.

Peón (Villaviciosa).

Necrópolis tumular.; Castro de Olivar (Villaviciosa). Se ubica en el paraje

El Campón, en la margen derecha de la

ría de Villaviciosa.; La

Lápida de Grases (Villaviciosa).; Las murallas de los castros de Moriyón (Villaviciosa).;

Se abre en marzo de 2016, recoge un listado de 540 mineros fallecidos, en el tajo.

3.- Cuevas visitables con arte rupestre en Asturias Central.

3.1.-Concejo de CANDAMO. 3.1.1.-Cueva de La Peña. San Román de Candamo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. 3.2.-Concejo de Oviedo. 3.2.1.- CUEVA LA LLUERA. San Juan de Priorio (OVIEDO). 3.3.-Concejo de SANTO ADRIANO. 3.3.1.-La Cueva del Conde o del Fornu/Forno en Tuñón (Santo Adriano de Tuñón).

Durante el año 2015, las cuevas visitables en Asturias Central son:- 3.1.- Concejo de CANDAMO. Cueva de La Peña. San Román de Candamo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.;

- 3.2.- Concejo de Oviedo. CUEVA LA LLUERA. San Juan de Priorio (OVIEDO).

- 3.3.- Concejo de SANTO ADRIANO. La Cueva del Conde o del Fornu/Forno en Tuñón (Santo Adriano de Tuñón).

3.1.- Concejo de CANDAMO.

3.1.1- Cueva de La Peña. San Román de Candamo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.

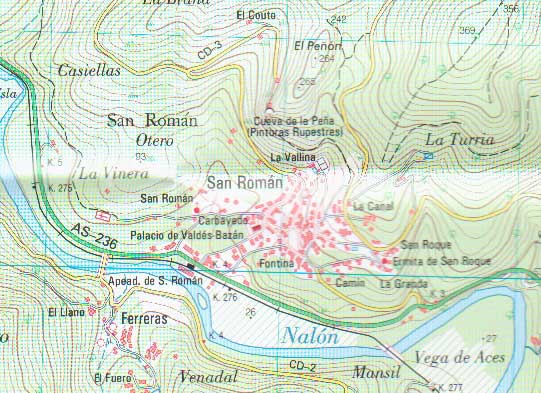

La caverna de la Peña de Candamo, se ubica en San Román (Candamo), en el curso bajo del río Nalón, próximo a su desembocadura, recibe el nombre de la llamada Peña Blanca, una elevación caliza a unos 200 m que se alza sobre el caserío de San Román y al sur de las Morteras, sitas en la Hoja de Pravia 28-I, del MTNE a escala 1:25.000.

Acceso desde la carretera AS-236 al Palacio de Valdés-Bazán y a la cueva de San Román de Candamo.

Cada lado del cuadrado equivale a 1.000 m.

Acceso: Desde Oviedo se toma la carretera A-63 y se toma la salida con dirección a Grado (Km 24) por la N-634. En Grado se vas por la carretera 237 a Grullos (Km 31), aquí se toma la carretera AS-236 a San Román (Km 37), desde aquí parte una carretera que lleva hasta el aparcamiento situado cerca de la cueva, en coche se tarda unos 45 minutos.

Datos útiles

Se trata de la caverna con pinturas rupestres, más occidentales de Europa. Más al occidente solamente se encuentra un nivel calcáreo (Formación Vegadeo del Cambrico medio e inferior), de unos 50 m de potencia, que no da lugar a grandes cavidades.

En 2020 abre su período de apertura estival el

11 de junio y hasta el 15 de septiembre.

Turnos de visitas: 11:00. 12:00 y 13 :00 horas.

Límite de aforo: 15 pax. (5 por turno)

Permanecerá

cerrada todos los lunes.

La entrada

está prohibida para los menores de 7 años.

Se desaconseja la visita a personas con dificultades de visión o movilidad.

Se recomienda pasar primero, una hora antes de la visita

guiada, por el Centro de Interpretación y Aula Didáctica de la

Caverna de Candamo que se ubica en el restaurado Palacio de Valdés-Bazán, una

magnífica obra civil del siglo XVII, en donde se muestran reproducciones a escala

natural de los tesoros de la caverna, junto con un sistema multimedia que

desarrolla el arte parietal de la cornisa cantábrica.

A primeros de junio, "Festival de la Fresa en Candamo"

La cueva,

con pinturas y grabados parietales, es accesible con reserva previa, de lunes a viernes

en horario de mañana.

Dado el límite diario de 45 visitantes, habrá tres turnos a las 11, 12 y 13 horas.

Está ubicada en los aledaños del pueblo de San Román de Candamo ubicado en el concejo de

Candamo, en el bajo Nalón siendo la caverna con arte

rupestre, más occidental de Europa.

- Abierta en Semana Santa y del 15 de junio a 15 de septiembre. Lunes cerrado.

- Reserva previa, es indispensable, para poder visitarla.

- Visita 15 personas

- CONTACTO: Teléfonos: +34-985-828056; +34- 985829702 y +34-985-829702.

- CORREO: turismo@ayto-candamo.es

- casacultura@candamo.es

- Tres pases diarios. No se permite acceso a menores de 7 años.

- Calzado adecuado para terreno calizo, húmedo y resbaladizo.

- Orientativo: Abierta a partir del 15 de junio al 14 de septiembre. Pases a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

- Lunes: Cerrado

-

A primeros de junio, "Festival de la Fresa en Candamo"

- www.ayto-candamo.es

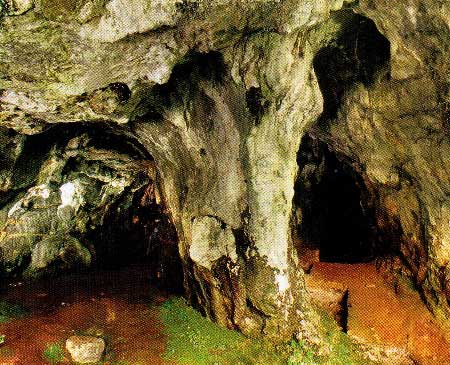

Entrada a la caverna de arte rupestre de Candamo

Patrimonio de la Humanidad.

Cómo se descubrió, su centenario y algunas características de la cueva.

No esta exenta de magia. Te adentras unos

metros y se encuentra un espacio que sobrecoge, con una amplia

bóveda, donde se escucha el silencio. Se

ubica en la base de un cerro calizo y tiene una galería de

setenta metros de longitud que desemboca en una gran sala o

salón de los grabados, con seis paneles.

La cueva y sus pinturas debieron de tener un sentido

mágico-ritual, a tenor de las habituales interpretaciones de este tipo de arte.

Además, en su interior apenas se encontraron restos ni utensilios propios de

haber hecho vida dentro de la cueva.

Recientes análisis, año 2020, revelan una gran

variedad de colorantes empleados en La Peña, negro obtenido del

carbón vegetal mezclado a veces con hueso quemado; otras

con óxido de manganeso; la pintura roja y amarilla, de

óxidos de hierro, hematites y goetita.

El

lugareño Casimiro González, "el Cristo", fue uno de los

primeros

que se adentró en la Caverna de la Peña. Gracias a

él, el geólogo Eduardo

Hernández-Pacheco (Madrid

1872-Alcuéscar 1965) y Ricardo Duque de Estrada, conde de la

Vega del Sella (Estella 1870- Nueva de Llanes 1941) reconocieron

científicamente

la cavidad en 1914 y constataron su valor científico. En 1913 por Francisco Javier Garriga

(ex-catedrático de Literatura del Instituto de Segunda Enseñanza

en Barcelona) y Jesús Rodríguez sobrestante de Obras Públicas de

Oviedo, reconocen la cueva y descubren nuevas pinturas rupestres.

Pero la historia de la cueva no podría jamás

explicarse sin mentar a Ramón González Álvarez,

vecino de San Román, ganadero y agricultor de verduras y fresas.

Un hombre, pese a su origen humilde, culto y educado, que sirvió

de guía de la cueva hasta su jubilación. Nació en la localidad candamina de

Agüera en 1894 y murió en San Román a los 84

años. Dice su nieto, Miguel Ángel Sama González,

que "tuvo la suerte" de asistir al colegio de San Román,

vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, lo que le

ofreció "una cultura amplia y, sobre todo, le inició en

la que fue la actividad más importante en su vida, la lectura".

En 2014, se celebró el centenario, para conmemorar

el aniversario, la consejería de

Cultura del Principado de Asturias, diseña una amplia

programación que

incluye exposiciones, actividades de divulgación

científica, conferencias , talleres, exposiciones y se

emite sobre,

sello y matasellos conmemorativo....

María del Carmen García, nieta de Casimiro

González, "el Cristo", rememora cómo su abuelo

iba en busca de leña pero que en el camino perdió el

burro que llevaba la

carga, y en su búsqueda encontró la caverna. "Hizo una

portilla para

cerrarla", detalla García.

No fue hasta la entrada de otros vecinos cuando se

descubrieron los dibujos y los grabados que llevaron a Hernández-Pacheco y al

conde de la Vega del Sella hasta Candamo.

Los días 9, 10 y 11 de agosto, coincidiendo con

las fiestas de San Lorenzo en San Román, se celebró "Un

fin de semana Prehistórico"

entorno al Palacio Valdés-Bazán de San Román de Candamo.

En él se

desarrolla la muestra titulada "El arte de la frontera", que ofrece

información sobre 17 cuevas con arte rupestre en la cuenca media del

río Nalón.

Jean Clottes, responsable del estudio científico de la cueva de

Chauvet (Francia), la mejor datada del mundo y prestigioso especialista en el arte Paleolítico

ofreció en la Cueva la conferencia:

"Los orígenes del arte y

Candamo", retransmitida en directo por la TPA, por su importancia y

podemos destacar:

Que el profesor Jean Clottes está

convencido que la cueva de La Peña, tiene el arte rupestre más

antiguo de Europa, sobrepasando los 30.000 años, perteneciendo

claramente al Auriñaciense, en base a los siguientes argumentos:

- Los discos rojos que aparecen en las conocida columna de estalacmitas de Candamo, que fueron hechos frotando la piedra con la mano pintada del artista, son casi idénticos a los aparecidos en la cueva de Chauvet (Francia) que pertenece al Auriñaciense.

- El arqueólogo Javier Fortea (Arnedo 1946-Oviedo 2009), Presidente del Comité Científico del Parque de la Prehistoria de Teverga, al datar 4 puntos negros pintados en el muro de los grabados dejaron dos resultados dispares, unos de 15.000 años y otros de más de 30.000 años, hoy se sabe que ésta última datación es la mas probable, según el profesor Clottes.

- En la cueva de La Peña de Candamo, se encuentra un triángulo, que indica fertilidad y con él se representaba el sexo femenino, dentro del arte rupestre. El de Candamo es similar a los dos encontrados en Chauvert y tienen la particularidad de ser triángulos abiertos. Los de Francia están datados entre los 40.000y 30.ooo años.

- Jean Clottes señala que los mas antiguos habitantes de Candamo eran "Homo spiritualis" y ya los Neandertales que vivieron hace más de 300.000 años, tenían espiritualidad.....

- El muro de los grabados de La Peña, considera que es como una gran catedral con pequeñas capillas especializadas

- Jean Clottes considera que aquellos hombres de hace 20.000 años, eran muy, muy cercanos al hombre del siglo XXI.

- Hay que entender a aquellas sociedades paleolíticas de hace unos 20.000 años, eran grupos cazadores-recolectores, en donde entre el 60-70 % de las dietas de aquella gente, provenía del trabajo femenino

La iconografía y el estilo de arte de ésta cueva, dan una cronología Solutrense

– Magdaleniense Antiguo (18.000 a 15.000 años a. de C.)

Tanto el Museo Arqueológico de Asturias como El Parque

de la Prehistoria de Teverga, se hacen eco de éste Centenario con

diversas muestras....

Cierre por contaminación y apertura de la Cueva

Durante la Guerra Civil, la caverna sirvió de refugio al ejército de la República. En los años cincuenta, el calor de las bombillas que se instalaron, unido al alto número de visitantes, subieron la temperatura ambiente y llegaron los hongos.

Posteriormente el exceso de visitas se alteró gravemente el

estado de las pinturas y de los grabados,

en la década de los sesenta y setenta, CUANDO era

visita obligada

para los escolares asturianos, se entraba y salía sin

ningún tipo de control, se permitía fumar dentro de ella

y el vandalismo no fue ajeno a ella.

Ha sufrido el terrible mal verde, con colonias

de algas, helechos, contaminación y de humanos desaprensivos que rayaron parte

del legado de nuestros antepasados e incluso estos descerebrados mancharon las paredes con decenas de grafitis.

A mediados de los 70 el deterioro de Candamo era ostensible, los técnicos dieron un ultimátum o se cerraba o el arte rupestre que contenía la caverna de La Peña estaba condenada a su desaparición.

En 1980 se cierra la cueva y provoca ronchas, pero la cueva se recupera.

En 1988 el geólogo Manuel Hoyos y el geofísico Vicente

Soler del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC), colocan 16 sensores en puntos estratégicos de la cueva

que hacen mediciones humedad (siete sensores), temperatura

(siete) y concentración de dióxido de carbono (dos

sensores), se colocan dos puertas herméticas, en los accesos a

la cueva. Estos equipos realizan 140.000 mediciones/año, cuyos

datos son procesados y permiten conocer la problemática de

conservación de la cueva, así como fijar medidas de

protección.

Se reabrió en

1994, una placa a la entrada de la cueva conmemora la fecha de

reapertura, unos años antes hubo visitas restringidas, para

analizar las variaciones ambientales con el factor humano.

Puntos principales de la cueva: El Muro de los Grabados. El Camarín. El Talud estalagmítico

En la cueva de La Peña de Candamo, hay muchos rincones, pero tiene tres puntos centrales de referencia:

- El Muro de los Grabados

- El Camarín y

- El Talud estalagmítico.

Se trata de uno de los conjuntos paleolíticos más complejos y seductores, pues conserva arte rupestre de seis fases diferentes que durante miles de años, se han ido superponiendo.

El análisis del Muro de los Grabados, permite ver una distribución, entorno a una concreción caliza oblicua que divide el panel en dos zonas decoradas con cierta simetría.

El conde de Vega del Sella, en 1918, publica en la revista "La Esfera" un artículo sobre la cueva de La Peña de candamo, en que califica al Muro de los Grabados, como un gran encerado en que aparecen figuras superpuestas en gran número.

El texto es "una descripción total de la cueva, todas las zonas con planos y luego hay una parte que habla de las figuras con gráficos, además, incluye un resumen en francés y un listado de los útiles hallados en el abrigo del Burro, que está al lado", detalla. Además, Hernández Pacheco encontró una nueva especie de insecto, al que nombró "Speocharis Prachecoi".

Hernández-Pacheco, entre sus representaciones, del Muro de los Grabados, figura un uro de grandes dimensiones con dos cabezas, que no es fácil ver en la actualidad, quizás debido a la contaminación.

En el Muro de los Grabados, es notable la gran variedad de cornamentas, en donde predominan los de de uro y de ciervo. Los hay en forma de lira, que los expertos atribuyen a cronologías muy antiguas.

En la parte central, se observa un ciervo macho adulto con su cornamenta, con boca abierta en señal de queja o de extenuación, que representa su caza. Otro ejemplar de grandes dimensiones, se ubica a la izquierda en el Gran Panel, que Magín Berenguer describe así: "El ciervo tiene el cuello erguido y adelantado y la boca abierta en actitud de bramar. En su cuerpo figura un arma clavada. Está grabado con trazo múltiple y tocado con pintura negra".

En la esquina superior derecha del Muro de los Grabados aparecn dos uros amarillos realizados con trazos sencillos, uno de ellos se esboza con cabeza con pelaje, lomo y el arranque del pecho y el otro se muestra casi entero, probablemente pertenezcan al periodo Gravetiense. Por encima se encuentra una serie de puntos negros.

Magín Berenguer interpreta como un antropomorfo, situado en uno de los extremos del panel central, un bisonte con cara de hombre viejo, mitad bestia y mitad humano. Aunque esté pintado en negro es difícil de observar...

Soledad Corchón et al (2019) amplió el bestiario a 60 animales, como un oso y un bisonte pintado en rojo en el Muro de los Grabados, 2 ciervos, un uro, una cabra en el Talud, un caballo acéfalo grabado en el suelo del llamado Hornito, situado entre la galería de entrada y el Gran Salón, 2 caballos, un uro, un rebeco y un reno grabados en la llamada Galería de las Batiscias, etc..

En uno de los extremos del Muro de los Grabados, aparece una pequeña figura, pintada en negro y esquemática, que sigue las convenciones artísticas del paleolítico. Mitad animal, mitad hombre. Los antropomorfos, son muy escasos en el arte paleolítico, de ahí su importancia.

A la izquerda del panel hay una silueta grabada en la pared, que se cree que se trate de una foca, realizada con tres líneas, las principales marcan cuello y lomo y la tercera parece sugerir la boca. En el periodo Solutrense , hubo nieves durante todo el año a partir de la cota 250 m....

El Camarín preside la cueva. Se abre en altura, una hornacina a unos 12 m del suelo del Gran Salón de la cueva, entre columnas calcíticas, es una especie de altar o de retablo, en donde el eje principal es un caballo que ha sido convertido en icono del arte rupestre universal.

El artista que plasmó hace unos 20.000 años la silueta del caballo, sabía de la trascendencia de su pintura, al aprovechar el volumen natural de la roca y el espacio para dar visibilidad al conjunto, con un uso especial de la luz, para que estas figuras fueran perfectamente visibles desde la Gran Sala.

Hernández-Pacheco en 1919, describió seis figuras en el Camarín: cuatro caballos, un uro y un bisonte. Por desgracia las agresiones ambientales que sufrió la cueva han provocado la desaparición completa de uno de los caballos y del bisonte. Los dos caballos, sí se pueden ver en el Parque de la Prehistoria de Teverga (apartado 1.7).

De las figuras conservadas destacan dos caballos completos, ambos orientados a la izquierda, el primero en ser realizado está pintado en color negro, con líneas anchas de contorno y una crinera muy abultada y las cuatro patas bien representadas. Se le superpone otro caballo pintado en rojo oscuro que para Hernández-Pacheco es la figura mejor trazada, más movida, vistosa y elegante de la caverna.

El artista eligió para el animal el lugar más emblemático de la cueva. El caballo del Camarín de Candamo es de panza gruesa como pintaban los artistas del Solutrense, un periodo cuyo inicio hay que encontrarlo hace 22.000 años. Durante mucho tiempo pasó por yegua preñada.

Como se puede apreciar el caballo del Camarín de Candamo es de panza gruesa, como pintaban los artistas del Solutrense, un periodo cuyo inicio tiene lugar hace unos 22.000 años, estando ubicado en el lugar más emblemático de toda la cueva.

El caballo es una especie mitológica que acompaña al hombre desde siempre, es junto a la cierva el animal más representado en las cuevas paleolíticas asturianas.

Destaca la poderosa imaen de un caballo orientado a la derecha en posición oblicua descendente, con trazos rojos, estando recubierto de una fina capa de calcita, que no impide reconocer sus rasgos principales. A su lado se encuentra un uro y un ciervo, una cabra pintada en rojo y otro ciervo pintado en amarillo con lápiz seco. En este espacio se trabajó en diferentes fases cronológicas.

(no visitable)

A la derecha de la entrada de la cueva, se abre el llamado Salón de los Signos Rojos o discos rojos (no visitable) en las grandes coladas estalagmíticas, que son como un retablo gótico, Jean Clottes relaciona estos signos con los de la cueva de Chauvet (Ardeche, Francia), dando una edad Auriñaciense. Se trata de una pequeña estancia de techos muy bajos cuyo fondo queda cerrado por un derrumbe.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

se han llevado a cabo importantes actuaciones de limpieza

Se eliminaron de 22 toneladas de escombros y basuras superficiales, concentradas en el interior de la cueva La Peña, pues el suelo se fue cubriendo de cemento y de estalactitas. Lo que se ha hecho es extraer todos esos materiales, con el propósito de que la cueva vuelva a su estado naturalTambién se ha optado por la eliminación de instalaciones eléctricas obsoletas y sustituirlas por puntos de luz fríos, de tecnología LED y de colores verdosos para no generar cianobacterias, un problema frecuente en este tipo de formaciones, se han cambiado las barandillas de hierro por acero noble, que bordean la escalinata.

Tras siete meses cerrado, el yacimiento volvió a abrir sus puertas el miércoles, día 27 de marzo 2013, con motivo de la Semana Santa, hasta el domingo 7 de abril. A partir de ese día, la cueva permanecerá cerrada hasta el 15 de junio, que volverá abrir sus puertas durante tres meses.

A pesar de las labores de

limpieza, se ha conservado el mismo régimen de visitas que siempre. Es decir,

su entrada estará restringida a un máximo de 45 personas al día.

Con vistas al año que viene, la cueva de La Peña celebrará el centenario de su

descubrimiento.(23 marzo 2013)

a una limpieza para eliminar antiguos añadidos

Se colocarán sensores para medir la humedad y la temperatura. Las obras se iniciaron al cerrar las puertas al público el 15 de septiembre 2012. (24 agosto 2012).

Arqueólogos de la Universidad de Salamanca descubren un centenar de pinturas nuevas en la cueva de Candamo.

El equipo dirigido por Doña Soledad Corchón, descubrieron

200 m. más de cavidad.

Las representaciones pictóricas en

excelente estado de conservación, situadas en una zona de

difícil acceso, incluyen un gran caballo sin cabeza,

múltiples círculos y rayas, un uro y un ciervo.

Son

pinturas de todo el Paleolítico de entre 25.000 y 11.000

años de antigüedad........ que podrán ser

contempladas on-line, debido a su difícil acceso a ellas. El

vuelo virtual por la cavidad, con 360 grados, incorpora vídeos

de alta definición

(3 de julio 2010).

3.2.- Concejo de Oviedo.

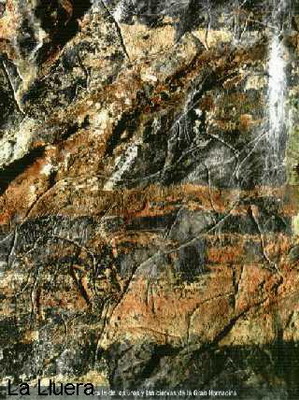

3.2.1- CUEVA LA LLUERA. San Juan de Priorio (OVIEDO).

Se ubica en las proximidades de San Martín de Priorio sobre el cauce del río Nalón, cerca de Las Caldas de Oviedo y se llega desde la capital a través de la carretera N-634.Están consideradas por los expertos, como el santuario exterior más completo del arte paleolítico europeo.

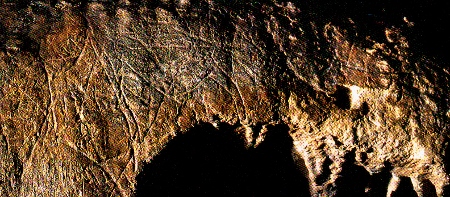

Grabados en la Lluera.

Foto asturias turismo.

Guías dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural se encargarán de gestionar las reservas y dirigir las rutas por el yacimiento de San Juan de Priorio, un enclave caracterizado por unas condiciones de acceso complicadas y de difícil localización.

El sistema de visitas -de miércoles a domingo de 10:00 a 16:00 horas- se realizará exclusivamente mediante reserva telefónica previa al número 674800385, en horario de 15:00 a 17:00 horas, ha informado el Gobierno asturiano

Cuenta con los grafismos más representativos del arte paleolítico europeo,y apenas gozan de promoción por parte de las administraciones

- Visitas: Todos los viernes, sábados y domingos, a las 10:00 horas y a las 16:00 horas.

- Abierta los meses de julio, agosto y septiembre

- Cita previa en el teléfono +34-622643317; +34-985-761403 y +34-695686374. Cupo máximo de seis personas.

- Correo: info@laponte.org y www.cuevasdelalluera.com

- Página WEB: www.artepaleoliticoenasturias.com/cuevas-visitables/la-cuenca-del-nalon/la-lluera

- Tiempo estimado de la visita: Dos horas, caminata de unos 2 kilómetros por senderos y pista.

- Se recomienda calzado de montaña y ropa adecuada.

En la primera de ellas el contenido principal son grabados que representan en su mayoría animales. Podemos descubrir en sus muros caballos, uros, ciervos y bisontes entre otros.

A pocos metros de distancia se encuentra otra pequeña cueva cuyos muros acogen figuras geométricas realizadas con la misma técnica que en la anterior.

Estas cuevas podrían haber actuado como santuarios exteriores complementarios, resultando de la suma de los contenidos artísticos de ambos, figurativismo en la primera y abstracción en la segunda, el modelo iconográfico característico de las fases de madurez del arte rupestre paleolítico.

Entrada a la cueva de la Lluera con sus dos bocas.

Es uno de los enclaves de arte parietal más interesantes de la

cornisa cantábrica, sus grabados con sus esquemáticas

representaciones de uros, ciervas, machos cabríos y caballos,

constituyen una de las composiciones rupestres mas importantes de la

península, siendo objeto de atención por la revista

cientifica Science, en diversas ocasiones y el arqueólogo

Adolfo Rodríguez Asensio, su principal valedor.

Está considerada por los expertos

como uno de los mejores santuarios solares del mundo. Las tallas que decoran la

pared, desde siluetas de ciervos a caballos, o un imponente bisonte y elefantes

con grandes trompas, están orientadas al astro rey.

En La

Lluera, hay dos cavidades, una de ellas La Lluera II, es intransitable para el público por sus

reducidas dimensiones, representan entremezcladas en sus paredes calcáreas

vulvas grabadas y dispersas, estando el conjunto presidido por el

perfil de una cierva que posiblemente estemos ante la representación de

un paritorio.

En la Semana Santa de 2008, la cueva de

La Lluera abrió por primera vez., 30 años después de que la descubriera el grupo

espeleológico Polifemo.

Las cuevas

de la Lluera contienen

grabados de 19.000-22.000 años de historia, de edad Solutrense Medio y final.

Fueron descubiertas por un grupo de espeleólogos de Salamanca en el

año 1978, éstos accedían a la cueva por la ruta que se propone hacer, con

un puente nuevo

(10

abril 2008), «pero el río lo pasaban en una zodiac»

Ha proporcionado restos

de ocupaciones Solutrenses, magdalenienses y azilienses.

(10

abril 2008), «pero el río lo pasaban en una zodiac»

Ha proporcionado restos

de ocupaciones Solutrenses, magdalenienses y azilienses.

Destaca

un arpón decorado de ésta última fase. Próxima a ella está

La Lluera II (1980), ambas presentan en el exterior grabados

animales y signos.

Las cuevas

de la Lluera, el mejor «santuario exterior» del Paleolítico en Europa, se

abrieron al público la Semana Santa del 2008, y durante los quince días que

permanecieron abiertas recibieron más de doscientos visitantes.

El objetivo del

Principado es que las cuevas permanezcan abiertas también durante los cuatro

meses de verano, aunque, en función de la demanda, este período podría

ampliarse.

El 10 de julio de 2019 el Principado reabre al público La cueva de La Lluera, en Oviedo hasta el 26 de septiembre.

La sima, considerada de primer nivel en el conjunto

del arte rupestre cantábrico, estará abierta hasta el 26 de septiembre

El conjunto de grabados

exteriores de La Lluera es el más importante de los conocidos en el valle medio

del Nalón y está considerado.

El yacimiento destaca por su elevada cantidad de grabados, su calidad y la

técnica con que fueron realizados.

La Lluera tiene un vestíbulo

que se bifurca en dos galerías; la de la izquierda contiene un gran número de

grabados en ambas paredes y la de la derecha es la zona de mayor espesor del

yacimiento, aunque no se han hallado grabados en ella.

Unos 50 metros aguas arriba,

se encuentra un pasadizo natural hacia el interior de la cueva, lo que hoy se

conoce como La Lluera II, en la que también se localizan importantes muestras

de arte rupestre compuestas por grabados (lne 10 julio 2019).

Nuevo acceso a La Lluera .

«En abril de 2008, para acceder a la cueva de la Lluera había

que ir por un camino de cabras que sale desde Priorio, y por ahí no caben los

automóviles, además de ser molesto para la gente mayor», «este camino lo han

hecho deprisa y corriendo, sólo querían inaugurarlo en Semana Santa y no

contaron con nadie para hacerlo».

«Hay una zona enfrente de las vías del tren,

que está a escasos doscientos metros de las cuevas, y lo único que habría que

hacer sería asfaltarlo, y luego construir un puente sobre el río», asegura

Pereira.

Se trata de un camino ancho, y además en un lugar donde tanto coches

como autobuses podrían acceder y dar la vuelta sin problema, algo que por el

otro camino resulta imposible y ocasiona.

Esta nueva ruta, de apenas doscientos

metros de longitud, permitiría, a juicio del concejal de Medio Rural, «un acceso

más rápido y cómodo, porque la otra es de más de un kilómetro, además de

propiciar la visita a la zona de un mayor número de turistas, ya que podrían

acceder en coche o en autobús con mucha facilidad».

Tanto el concejal del

Consistorio ovetense como los alcaldes pedáneos de Caces y Las Caldas consideran

que el acceso que ellos proponen, «y que propusimos ya hace tiempo», puntualiza

Soler, «beneficiaría considerablemente el patrimonio cultural de la zona».

Para

Eleuterio Díaz, alcalde de Caces, este nuevo acceso propuesto desde el

Consistorio ovetense, en consenso con los vecinos de las zonas que comprenden la

cueva de la Lluera, sería lo más idóneo «porque debajo del puente que se quiere

construir hay un área recreativa que, si se rehabilita, puede quedar muy

bonita».

Hasta el próximo verano, la recién inaugurada ruta de acceso a las

cuevas de la Lluera no volverá a abrirse, y es durante este período cuando tanto

los alcaldes de barrio como el concejal creen que debería llevarse a cabo el

proyecto que ellos proponen (4 abril 2008).

Concejo de SANTO ADRIANO.

3.3.1- La Cueva del Conde o del Fornu/Forno en Tuñón (Santo Adriano de Tuñón).

Teléfono 637061610.

Fue investigada por el conde de la Vega del Sella en 1915 y de éste tomó su nuevo nombre.

- CONTACTO: Asociación sociocultural La Ponte (Santo Adriano de Tuñón) info@laponte.org +34-985-761403- +34-637061610.

- Es visitable todo el año, con reserva previa (máximo 15 personas) y los domingos a las 10:30 y a loas 12:30 horas. La entrada general es de 8 €. Niños, familia numerosa y mayores de 65 años 4€.

- Calzado y ropa adecuada.

- Se realiza un itinerario y la visita dura entorno a una hora y media.

- Se encuentra muy próxima a la senda del Oso, en cuyo cercado se puede ver a los osos Furaco, Paca, Tola, etc..

Se trata de una cueva o abrigo de unos 300 metros cuadrados que

se ubica

a unos 40 m. por encima del río Trubia al N. de

Tuñón con coordenadas GPS: 43.298253 y 5.986963 y

se cree que fue el último refugio del hombre de Neandertal.

En los

años 60 el profesor de Chicago L. G. Freeman llevó a cabo una

excavación en dicho yacimiento y sacó a la luz miles de útiles

e intenta buscar una explicación para la semejanza de piezas que

aparecen en distintos periodos con piezas arcaicas realizadas por

el hombre de Neardental y otras mas evolucionadas que hasta

entonces se asignaban al hombre moderno.

Indica que pudiera ser

que los Neardentales del Norte fueran los padres de una industria

lítica más evolucionada de lo que hasta ahora se creía.

En noviembre de 2.007, el paleontólogo, Juan Luís Arsuaga catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y Premio Príncipe de Asturias, lleva tres años dirigiendo la campaña de nuevas excavaciones junto a Gema Adán, defienden que los neandertales fueron los autores del avance tecnológico que hasta ahora se atribuía al hombre moderno/sapiens.

A su

juicio la industria

musteriense

de la cueva del

Conde, con dataciones que dan una

cronología

entre 40.000 y

38.000 años, incluye azagazas y punzones de hueso y asta,

industria laminar y adornos que son materiales que en cualquier

yacimiento de la Península se atribuyen al Paleolítico

Superior/hombre moderno, pero que en la Cueva del Conde, fueron

realizados por los Neardentales.

Se abrieron tres catas, la del

fondo de la cueva contiene herramientas musterienses y en niveles

superiores otras mas modernas de hasta 19.000 años.

Todo indica

que los primeros en asentarse en la cueva fueron neardentales que

llegaron hace 40.000 años en un momento de clima alpino, Arsuaga

cree que ésta sería una de las primeras cuevas habitadas de

Asturias, porque antes de esa fecha estas cavidades estarían

encharcadas y no permitirían el acceso del hombre. Se pretende

saber cuando llegaron allí los hombres modernos, aunque la cueva

presenta niveles del Auriñaciense, pero antes de esa fecha los

neardentales ya estaban trabajando el hueso.

La cata del exterior

da restos líticos y de fauna-bóvidos, rebeco, ciervo, caballo y

rinoceronte-. En la

cata de la plataforma interior se localizaron

útiles de hueso y vestigios neardentales con dataciones que

rondan los 40.000 años. Arsuaga y Adán, desean continuar el

proyecto con nuevas excavaciones en las cuevas del Ángel,

Pequeña, Corola y el Camarín.

Una

visita a los antepasados Neandertales y

Cromañones u Homo Sapiens (Concejo de Santo Adriano).

Neandertales y Cromañones u Homo Sapiens dejaron su

huella en la cueva del Conde (este nombre se debe al Conde de la Vega del Sella, que realiza excavación a

inicios del siglo XX) o del Fornu y en el Abrigo de Santo Adriano, en el

concejo del mismo nombre, visitables con el Ecomuseo La Ponte, sita en los

aledaños de la senda del Oso.

En una de sus paredes

hay 37 líneas verticales, siete en otra

zona y otras líneas más, grabadas en una hornacina de difícil acceso, donde se

encontraron restos de rinoceronte lanudo, de mamuts, uros, bisontes, rebecos y

jabalíes.

En la cueva del Fornu

(así la llamaban los vecinos de Santo Adriano) también aparecieron dos molares

de un individuo neandertal de unos 16

años, herramientas del Paleolítico, etc. estos en Asturias, solo se han

encontrado en esta cueva y en la cueva

de El Sidrón (Piloña).

El arqueólogo Pablo Lopez

Gómez, aporta una información muy completa del yacimiento, así como de la

historia y prehistoria del concejo.

En el Abrigo de Santo Adriano, un santuario exterior, se pueden ver 34 grabados, estando representados entre otros animales, bisontes, ciervas y cabras de hace unos 20.000 años.

Arsuaga sienta cátedra en el chigre .

El arqueólogo se reúne en un

chigre con vecinos de Santo

Adriano para dar cuenta de

los hallazgos en la Cueva del Conde, recordó cómo los trabajos

de su equipo en la Cueva del Conde, también conocida como la

Cueva del Forno, comenzaron en 2001. Entonces ya existía un

interés por estudiar esta oquedad, que podría explicar el paso

del Paleolítico

medio al Paleolítico superior.

Se comenzaron a realizar diversos estudios

de evaluación y topográficos y en 2005 dio comienzo la

excavación pura y dura. «La cueva es muy interesante, no sólo

por el tránsito entre el hombre de Neandertal y el de Cromagnon.

Además, en su interior hemos descubierto muestras artísticas

que podrían ser las primeras de toda la cornisa cantábrica. Son

dibujos esquemáticos con forma lineal que no se entienden, pero

que seguro que querían decir algo», dijo Gema Adán, los

vecinos conocieron cómo sus antepasados tuvieron que soportar un

clima más frío o cohabitar con especies como el rinoceronte o

el oso.

«También observamos cómo tenían una industria muy

desarrollada, ya que no es normal que en aquella época ya se

trabajaran materiales como el hueso», argumentó Adán. También

hubo tiempo para otras muchas explicaciones, como el origen de la

cueva o su forma.

«Tras estos primeros trabajos, hemos

conseguido sacar a la luz numerosos datos e información, así

como diversos hallazgos. La cueva está en mejores condiciones

que entonces», dijo Gema Adán. Ahora los vecinos del concejo de

Santo Adriano podrán seguir presumiendo de yacimiento, pero lo

harán sabiendo mucho mejor la historia de sus antepasados del

Paleolítico (6 diciembre 2007).

Un equipo de Atapuerca y Oviedo busca, en octubre del 2001, el gran potencial de la cueva del Conde .

El equipo de investigadores que encabezan

el paleontólogo Juan Luís Arsuaga codirector de las célebres

excavaciones de la sierra de Atapuerca y la arqueóloga

asturiana Gema Adán inició ayer una campaña de prospección de

los materiales existentes en la cueva del Conde, en el concejo de

Santo Adriano.

Su intención es valorar el verdadero potencial de

un yacimiento que puede arrojar mucha luz acerca del período de

transición entre el Paleolítico medio, al que se vinculan los

últimos neandertales, y el superior, en el que aparece el primer

hombre de Cromagnon.

«La mayoría de los estudios realizados se

refiere a períodos concretos, sin relacionar unos con otros;

nosotros pretendemos conocer mejor esa fase bisagra entre el

período Musteriense (entre 120.000 y 40.000 años de

antigüedad) y el Auriñaciense (40.000-30.000 años), que es el

primer estadio del Paleolítico superior».

Arsuaga sostiene que

en Asturias esta fase de transición pudo producirse diez mil

años antes que en otras zonas mediterráneas (lne 21 octubre 2001).

HALLAN EN SANTO ADRIANO, en 2001, UNA CUEVA CON INSCRIPCIONES ÁRABES DEL SIGLO VIII

Las inscripciones

se encuentran en una cavidad próxima a Tuñón y pudieron ser

realizadas por tropas sarracenas tras la batalla de Covadonga.

La

gruta se sitúa por encima de la Senda del Oso y se encuentra en

un terreno muy escarpado (28 agosto 2001).

4.- Descripción, datos y noticias de cada yacimiento de cuevas, túmulos, pinturas rupestres, Centros de Interpretación etc., referentes a Asturias Central por concejos.

Como consecuencia de la crisis, se han

cerrado algunos museos, cavernas, de Asturias, total o parcialmente, por lo que se recomienda el

cerciorarse si están abiertos, antes de visitarlos.

Los horarios y demás temas

burocráticos, pueden ser objeto de variación por lo que

es conveniente el consultar, antes de ir (apartado 4.1).

En los apartados

correspondientes se insertan noticias de prensa que tienen relación cultural con

la zona, con indicación de la fecha en que ha sido publicada.

Se diferencian dos apartados, por una parte el Patrimonio Industrial

(apartado 4.2) , que entre ellos se encuentra los pozos, minas de

montaña, museos, etc..de la Cuenca Carbonifera Central de Asturias, reconocido como uno de los mejores de Europa.

Por otro el resto de yacimientos arqueológicos (apartado

4.1), que se describen a continuación, clasificados

por ayuntamientos, resaltando al inicio los más interesantes.

«El Parque de la Prehistoria de Teverga es único y las réplicas, extraordinarias». (Apartado 4.1.7.1)

Jean Clottes, presidente del Comité Internacional de Arte Rupestre.

4.1.- Museos/Centro de Interpretación/Aula Didáctica de Arqueología en Asturias Central.

4.1.1.- Concejo de Candamo. 4.1.1.1.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN/MUSEO DE ARTE RUPESTRE. DE LA CAVERNA DE CANDAMO. San Román de Candamo. Patrimonio de la Humanidad. 4.1.2.- Concejo de Carreño. 4.1.2.1.- Aula Didáctica del Neolítico. El Valle (Carreño). 4.1.3.- Concejo de Gijón. 4.1.3.1.- PARQUE ARQUEOLÓGICO Y NATURAL DE LA CAMPA TORRE (GIJÓN). 4.1.3.2.- VILLA ROMANA DE VERANES. MUSEO ARQUEOLÓGICO (Gijón). 4.1.4.- Concejo de Pola de Lena. 4.1.4.1.-MUSEO DE LA CARISA (en proyecto año 2010). 4.1.4.2.- Mosaico de

Memoriana/Mamorana. Vega el Ciego (Pola de Lena). 4.1.5.- Concejo de Oviedo. 4.1.5.1.- MUSEO

ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS (OVIEDO). 4.1.5.2.-Fuente de la Rúa. 4.1.6.- Concejo de Riosa. 4.1.6.1.- Parque arqueológico en las minas de Llamo

(Riosa ). 4.1.7.- Concejo de Teverga. PARQUE DE LA PREHISTORIA. San Salvador de Alesga (Teverga). 4.1.8.- Concejo de San Adriano. 4.1.8.1.- Ecomuseo de Santo Adriano.

|

Denominación |

Ubicación |

Concejo |

Cronología y/o otros. |

|

Aula Didáctica del Neolítico |

El Valle |

Carreño |

siglos V a. de C. - siglo III a. C. |

|

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS |

Oviedo |

Oviedo | |

|

MUSEO ARQUEOLÓGICO |

Veranes (Parroquia de Cenero) |

Gijón |

Siglo IV d. C. |

| MUSEO DE LA CARISA | Pola de Lena | Lena | En proyecto desde 2011 |

|

Campa Torres |

Gijón |

culturas castreñas, romanas y prerromanas (s. VI a. C.) |

|

| Parque arqueológico en las minas de Llamo | minas de Llamo | Riosa | Edad de Bronce |

|

Parque de la Prehistoria |

San Salvador de Alesga |

Teverga |

Réplicas exactas de las principales pinturas rupestres del mundo. |

|

Centro de interpretación/MUSEO DE ARTE RUPESTRE de la Caverna de Candamo |

San Román de Candamo |

Candamo |

Solutrense – Magdaleniense Antiguo (18.000 a 15.000 años a. de C.) |

4.1.1.- Concejo de Candamo.

ACCESOS:

Desde Oviedo, N-634 hasta Peñaflor,

desvío por la AS-235 hasta San Román. Desde el pueblo hay indicadores que nos

llevan por una carretera local hasta el Centro de Interpretación y la

cueva.

Se puede ir de Oviedo a Grado por la autopista

A-63 y de aquí tomar la carretera AS-353 a Grullos y Candamo.

4.1.1.1.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN/MUSEO DE ARTE RUPESTRE. DE LA CAVERNA DE CANDAMO. San Román de Candamo . Patrimonio de la Humanidad.

Centro de Interpretación de la Caverna de Candamo, sito

en el Palacio Valdés-Bazán, de San Roman, en

Candamo, en el interior se pueden visitar reproducciones de

gran calidad de las pinturas de El Camarín de la Caverna de la

Peña de Candamo. Teléfono +34-985828056.

En el Palacio Valdés Bazán, se inicia la visita con exposición y explicaciones sobre una

reproducción volumétrica del camarín de la cueva de La Peña y

de una gran maqueta en donde se señalan las distintas cuevas y

abrigos de la comarca.

Otros elementos destacados

de esta instalación son los diferentes paneles de textos,

ilustraciones y fotografías, que completan la información

proporcionada por los elementos de la sala.

El Centro de Interpretación de la Caverna de Candamo muestra

al público

réplicas de las pinturas neolíticas que hay en la cueva

de San Román y la

historia de la cavidad hasta su descubrimiento científico en

1914. A lo largo del año 2014 se celebró

su centenario con múltiples actividades, entre las que

destacó la conferencia

que ofreció en el verano el investigador francés Jean

Clottes.

Se

encuentra ubicado en la falda del Monte Areo (S-SE del concejo de

Carreñó), en la parte alta del valle de

Carreño en el edificio del Centro de iniciativa Rural,

Guimarán-Valle C. P. -33438. El Valle. Teléfono +34-985884888, en el barrio de La Vega en la

parroquia del Valle, en el concejo de

Carreño.

Horarios (consultar antes de ir): Sábados: 13:00 a 15:00. Domingos y festivos: de 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00.

Horario de verano (del 1 de julio al 31 de agosto): De martes a

domingo: 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Navidades: de 12:00 a 14:00.

Semana Santa: 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Este Aula tiene

servicio de Tienda-bar. Servicio de visitas guiadas (consultar horarios

y precios).

El acceso tiene un coste de

dos euros/2o14 para los mayores de dieciséis años y un euro para los niños. También

hay precios especiales para grupos y una oferta educativa para los centros

escolares, que ya pueden solicitar cita en el Ayuntamiento.

El visitante podrá introducirse en los distintos ambientes del Neolítico, para ello hay una proyección de un audiovisual en el que se describen a través de imágenes las

características culturales de esta época de la Prehistoria, el modo de

vida itinerante, la economía cazadora- recolectora e inicios de la

agricultura, el novedoso ritual funerario, etc. reproducción de sus viviendas, de los enseres típicos del mundo

funerario, de las principales actividades cotidianas, mediante réplicas

fidedignas de las armas, las herramientas, construcción de dólmenes....

Hay diferentes paneles de textos, ilustraciones y fotografías, que

completan la información proporcionada por los elementos de la sala.

Este centro es concebido como complemento de la visita a los dólmenes

de San Pablo y Cierru los Llanos situados en el Monte Areo (necrópolis

neolítica declarada B.I.C.).

Existe la posibilidad de hacer la visita por libre o

bien de concertar una visita guiada que comienza con la

proyección de un audiovisual en el que se describen, a

través de imágenes, las características culturales

de esta época de la Prehistoria, el modo de vida itinerante, la

economía cazadora-recolectora e inicios de la agricultura,

además del novedoso ritual funerario.

Este centro es concebido

como complemento de la visita a los dólmenes de San Pablo y

Cierru los Llanos, situados en el Monte Areo, hay una gran variedad de

estructuras internas, enterramientos tumulares y

dolménicos, algunos fechados en el III y V milenio a. de C.

En

la cima del Monte Areo hay mas de 30 estructuras tumulares, en

donde el arqueólogos Miguel A. de Blas identificó

arquitecturas internas (siglos V a. de C. - siglo III a. C.). Se encuentran en

Cierru Los Llanos en El Valle, y Les Guelgues de San Pablo

El acceso tiene un coste de

dos euros/2o14 para los mayores de dieciséis años y un euro para los niños. También

hay precios especiales para grupos y una oferta educativa para los centros

escolares, que ya pueden solicitar cita en el Ayuntamiento.

Uno de los paneles explicativos que se topan en el recorrido.

Parque Arqueológico de la Campa Torres.

4.1.3.- Concejo de Gijón.

4.1.3.1.- PARQUE ARQUEOLÓGICO Y NATURAL DE LA CAMPA TORRE (GIJÓN).

Ctra. Campa de Torres, 3834, C. P.- 33299 Gijón, Asturias

Campa Torres. Tfno. +34-985 301 682 y +34-985185234,

sito en el Cabo Torres próximo al Puerto de El Musel, a ocho kilómetros del centro de Gijón.

Martes a domingo y festivos: 10 a 17

horas. Lunes y 15 de agosto, cerrado

Para mas información, seguir leyendo....

Abarca

unas 5 Ha de ellas han sido excavados unos 5.000 m2 que ponen al

descubierto culturas castreñas, romanas y prerromanas (s. VI

a. C.). Donde fue encontrado un monumento eregido del primer emperador

romano "Caesar Augusta" que falleció el 19 de agosto del año 14 de

nuestra Era...

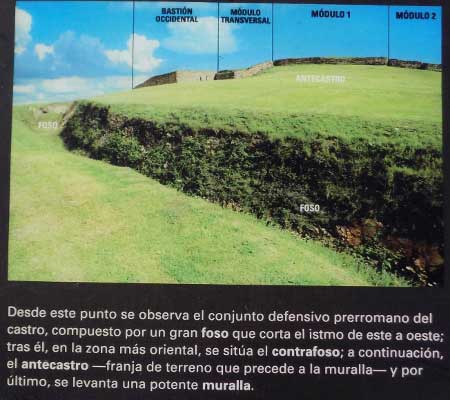

Murallas, fosos, viviendas, contrafosos....los paneles

explicativos, videos, etc..informan al visitante sobre la primera

urbanización humana de Gijón de hace más de 2.000 años,

primigio poblado astur, asentamiento romano...antaño cubierto

por un frondoso bosque de cerezos, avellanos, robles...hoy una

pradera con los vestigios de los antiguos pobladores.

La Campa

Torres incorporará a sus instalaciones el faro de Gijón, en el

cabo del promontorio donde moraron los primeros pobladores de la

ciudad, una vez se concrete un convenio entre la Autoridad

Portuaria y el Ayuntamiento.

El equipamiento será destinado en

principio a nuevos espacios expositivos del museo y a acoger la

biblioteca del fallecido arqueólogo Manuel

Fernández-Miranda

y un observatorio de aves.

Etapas en la investigación

de la Campa-Torres.

En 1783, Jovellanos pide a Manuel Reguera González que indague

en el yacimiento.

En 1972

el profesor José Manuel González y Fernández-Valles determina que en la Campa

Torres existía un castro con dos etapas de ocupación, una prerromana, seguida de

la romana e identifica el lugar como el Oppidum

Noega citado por los historiadores clásicos Estrabón, Pomponio Mela y Plinio.

Fernández-Valle localiza otros dos castros en el concejo de Gijón, en Serín y en

Castiello de Bernueces, esté último todavía no investigado hasta la fecha.

El gijonés, Manuel Fernández Miranda (1946-1994),

catedrático de Prehistoria y director general de Bellas Artes del Ministerio de

Cultura entre 1982 y 1984, será el impulsor en 1982 del «Proyecto Gijón de

Excavaciones Arqueológicas», con el apoyo del Ayuntamiento y del Ministerio de

Cultura.

La investigación en la Campa Torres se encomendaba a José Luís

Maya (Autónoma de Barcelona).

Francisco Cuesta llevará la codirección del proyecto de Noega desde 1984.

En 2002 se publica el libro que fue la

memoria de toda su excavación arqueológica durante más de veinte años, de 1978 a

2001.

En el año 2011 José Luís Maya (fallecido ese mismo año) y Francisco

Cuesta, arqueólogos principales

de las investigaciones, publicaban la obra «El castro de la Campa

Torres. Período prerromano».

Las investigaciones

arqueológicas habían utilizado de

procedimientos tecnológicos (carbono 14, fitolitos, etcétera) facilitados por

tratarse del proyecto piloto de los entonces nacientes parques arqueológicos de

España.Anteriormente, la Campa Torres ya

había estado en el punto de mira de estudiosos de la historia asturiana y

gijonesa como Luís Alfonso de Carvallo, Jovellanos, Rendueles Llanos o Julio

Somoza.

Tras

las primeras campañas arqueológicas, se comprobará

que la Campa Torres encaja en el proyecto de parques

arqueológicos de España. Las condiciones

paisajísticas del enclave gijonés lo convertirán

en Parque Arqueológico-Natural, resultando ser el más

interesante y novedoso de cuantos aspiraban a la nueva categoría

oficial.

En el Parque arqueológico

de la Campa de Torres, poblado fortificado con foso y muralla, ubicado al oeste de la

ciudad en una privilegiada

atalaya del concejo, resguardada por un istmo entre el Puerto del Musel y la ría de Aboño, para más información, seguir leyendo...

Lo habitaban antaño gentes conocidas como los cilúrnigos, término celta que podría traducirse

por calderero, que se

dedicaban a la fabricación de objetos de bronce, oro, plata y hierro, que fundían y acrisolaban, con los que

comerciaban.

La evidencia arqueológica más destacable fue la metalúrgica, bien con

vestigios de objetos como pendientes, pasadores, agujas y anzuelos, o bien con

los medios de producción, consistentes en crisoles, toberas, moldes de

fundición, o lingoteras.

Esta actividad de caldereros, hizo de Noega el enclave más próspero y

preponderante con respecto a otros asentamientos castreños. Su nombre era

conocido en el Cantábrico, como después iban a atestiguar los antiguos

historiadores.

En las excavacions se obtuvieron cerámicas, de tipo griego, que atestigua los intercambios comerciales

de Noega, probablemente mediante un flujo de exportación de metales a cambio de

cereales y ciertos alimentos provenientes de otros castros interiores. También

existieron los intercambios marítimos de cabotaje, a partir de la ensenada que

hoy es el puerto de El Musel.

Cuando los romanos llegaron a Asturias, el poblado de la

Campa Torres era conocido con el nombre de Noega, uno de los nucleos

más importantes de los astures, el emplazamiento en ese lugar de una Ara Sextiana -que mandó construir

el general romano Sextius en torno al año19 a.C., como monumento al emperador

César Augusto tras las guerras contra los astures- delataba la romanización de

la antigua Noega, siendo el castro de Asturias que más publicaciones científicas

ha reunido.

Villa romana de Veranes (Gijón).

4.1.3.2.- VILLA ROMANA DE VERANES. MUSEO ARQUEOLÓGICO (Gijón).

Veranes, s/n Cenero. Teléfono 985.185.129. Abierto al público en marzo de 2007,

próximo a la antigua ruta romana que comunicaba Gijón con

Astúrica Augusta/Astorga (León).

Hay videoguías disponibles en la

recepción del museo, para ayudar a una mejor comprensión de cada uno de

los segmentos de la ruina seleccionados en los puntos de observación.

Se accede a través de la

antigua / nueva carretera Gijón-Oviedo AS-18, a unos 12 kilómetros de Gijón.

Se trata de una villa

romana de explotación agropecuaria, a media ladera orientada al

mediodía a una cota de unos 150 m, que se

construyó hacia el

siglo IV d.C., sobre otras ruinas de un asentamiento rústico

altoimperial, conocida

desde antiguo como Torrexón de San Pedro, comprende aproximadamente una

hectárea de extensión en el lugar conocido como Venta de Veranes (parroquia de

Cenero)

Su dueño posiblemente se llamará Veranius. La

zona mas amplia que se contempla, pertenece a la zona

residencial/pars urbana.

La visita a los restos

arqueológicos de la villa se realiza a través de un

sendero/camino enlosado que desciende facilitando una

observación más ordenada de los restos

arqueológicos y del entorno.

Alguna de las salas conserva

parte de sus pavimentos originales, como el mosaico polícromo de

la estancia de representación (oecus), protegido por una cubierta que evoca el

volumen que en su origen tuvo esta habitación.

El

complejo museístico, un yacimiento de una construcción del

siglo

cuarto de nuestra era, acogió, con motivo del décimo

aniversario de

su apertura de puertas, la recreación de una boda de la