Fondos marinos de Asturias. Cambio climático. Especies invasoras.

"Debemos optimizar el uso de infraestructuras que tiene la Universidad y que muchos investigadores desconocen".

José Luis Acuña, Profesor de Ecología, director científico del OMA ( 26 junio 2014) .

"La mayoría de los nuevos colonizadores marinos de Asturias, llegan de Oceanía"

Eva García Vázquez, bióloga, departamento de Biología Funcional.

"Hay que separar el cambio climático, de la preocupación y protección del medio ambiente, y esto sí que depende de nosotros" (apartado 9).

Alberto Foyo, Doctor en Geología.

“Uno de los riesgos de que cambie la composición de especies es que caigamos en la sobrepesca de las nuevas que llegan”.

Antonio Punzón, biólogo e investigador del Instituto Oceanográfico (IEO)

01. Nudibranquio Felimari. 02. Planaria naranja. Fondo marino de Asturias.

Foto de Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino.

ÍNDICE

1.- Introducción

2.- La Universidad de Oviedo y el Fondo marino asturiano.

2.1.- Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de Oviedo.

2.2.- La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Oviedo.

3.- Caladeros asturianos.

3.1.2.- La pesca en el cañón de Avilés en 2017.

3.1.3.- Terremotos en Avilés (siglos XVI-XX).

3.3.- El caladero de Carrandi.

3.4.- Cañon submarino de Corbiro y el cañón submarino de La Gaviera.

3.5.- Drástica disminución de la pesca en Asturias.

4.- Lugares de Interés Comunitario (LIC) en el área submarina asturiana.

5.- Problemática con los pescadores.

6.- El Observatorio Marino de Asturias (OMA).

6.1.- La boya de Cudillero.

6.2.- Instalación de sensores en el océano abierto de Asturias

7.- Mapa topobatimétrico de Asturias.

8.- La basura en el mar.

8.2.- Especies invasoras en los fondos marinos de Asturias.

8.2.2.- La trucha asturiana invade Nueva Zelanda.

8.2.4.- Algas invasoras en Asturias

10.- La pesca submarina deportiva en Asturias.

Costa de Ribadedeva en Asturias oriental.

1.- Introducción

El fondo marino asturiano, ha sido, durante mucho tiempo, uno de los jardines oceánicos más ignotos de la geografía española. Atesora una gran cantidad de especies, con tonos naranjas, amarillos, azules y rojos intensos. Los hay que son multicolores como los gobios y los blénidos o el gayano, que en época de reproducción tiene colores azules y naranjas; esponjas anaranjadas, amarillentas, verdosas, de tono rojizo fuerte que colonizan las grietas, por ello el atractivo fotográfico de los fondos marinos del Cantábrio, no tienen nada que envidiar a las aguas del Caribe o del Mediterráneo, tal como indica el arenesco (nacido en San Juan de la Arena) Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino, cuyas fotos adjunto (lne 25 septiembre 2016)

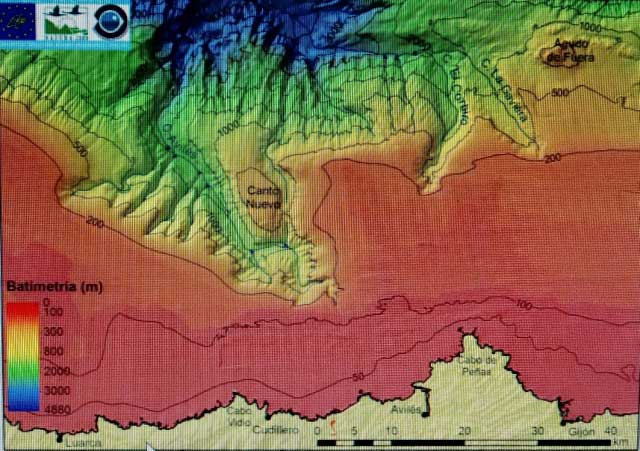

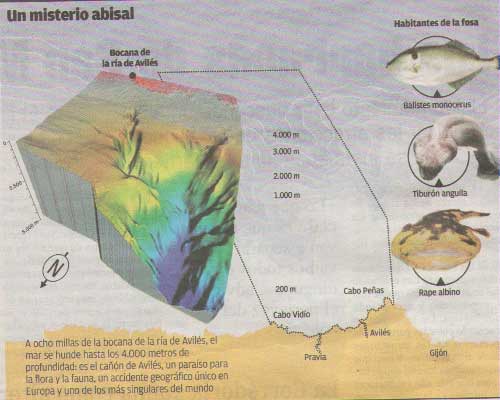

Hay que destacar en él los cañones submarinos (apartado 3), el sistema de Avilés está formado por un cañón principal de “Cañón de Aviles”,y mas al este dos cañones subsidiarios, el “Cañón de Corbiro” y el “Cañón de La Gaviera”, junto a dos elevaciones rocosas: El Canto Nuevo y Agudo de Afuera.

05. Moma amarillo macho. 06. Pez tabernero.

Foto de Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino.

En la zona accidental de Asturias, el margen continental de

la costa presenta otros cañones menores: en el extremo

occidental el de Navia y al oriente los de Llanes y Lastres.

Estos fondos marinos han sido estudiados desde los

años ochenta por investigadores de la Universidad

de Oviedo y en ellos hallaron muestras de arrecifes de coral de

aguas frías, una particularidad desconocida hasta entonces en el Cantábrico.

A

partir de 2010, el proyecto Indemares –cofinanciado por la UE y coordinado por

la Fundación Biodiversidad del

Ministerio de Medio Ambiente– ha realizado diversas campañas estudiando

estas áreas y ampliando los conocimientos existentes sobre los distintos

hábitats que albergan.

Se utilizaron para ello robots y cámaras submarinas,

además de diversos sistemas de draga, arrastre y toma de muestras.

Entre las

cerca de 1.500 especies identificadas se encuentran algunas tan singulares como

el calamar gigante o cetáceos como cachalotes, delfines y rorcuales.

En los

arrecifes se localizaron auténticos bosques de gorgonias con ejemplares de

metro y medio de altura, así como esponjas gigantes. Junto a rarezas como los

calamares gigantes ('Architeuthis dux' y 'Taningia danae') o el pez reloj

anaranjado (Hoplostethus atlanticus) –que puede llegar a vivir hasta los 100

años–, se encuentran en estas áreas las principales especies pesqueras de

nuestra flota: rape, merluza, bacaladas, lirios o el que dio nombre popular al

Cachucho (apartada 3.2), la palometa roja o virrey ('Beryx Decadactylus' y 'Beryx splendens').

La preservación de los hábitats de esta fauna piscícola y un conocimiento lo

más completo posible de todas las especies presentes son los objetivos de las

diversas campañas emprendidas en el marco del proyecto Indemares:

«Todas estas

zonas son auténticos oasis de vida –explica Javier Cristobo– y, en concreto, la

riqueza que ofrecen los arrecifes coralinos es muy importante, ya que muchas de

las especies comerciales dependen de su preservación y de que se sigan

manteniendo en buenas condiciones».

Del estudio de los mapa topobatimétrico de la

costa asturiana (apartado 7), realizado por el

Instituto Español de Oceanografía (IEO) se ha deducido que:

- La plataforma continental, tiene un borde muy irregular, con una anchura variable entre 12 y 40 km presentando numerosos afloramientos rocosos y escaso recubrimiento sedimentario.

- En el talud continental se distinguen uno superior (entre los 200 y 2000 m de profundidad) y otro inferior, de fuerte pendiente y que finaliza de una forma clara a 4.700 m, de profundidad en la llanura abisal del Golfo de Vizcaya.

- La profundidad máxima representada en el mapa es de 5.684 metros, que corresponde a la zona noroeste de la llanura abisal en el norte del monte submarino Cantábrico.

La creación en Oviedo de la Facultad de Ciencias Geológicas en los años 50 y de la Facultad de Ciencias Biológicas en los años 60 (apartado 2) , amplió su conocimiento en fondos marinos someros, a partir de los años 80, Investigadores de la Universidad de Oviedo han desarrollado un modelo que permite predecir las fluctuaciones de las poblaciones de pequeñas especies como la sardina, el bocarte y el arenque de una temporada de pesca a otra. Este estudio fue presentado en junio de 2016 (apartados 6 y 10).

03. Mojarra. 04. Aiptasia mutabilis.

Foto de Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino.

En el apartado 10, se hacen algunos comentarios sobre el cambio

climático y su apreciación en las aguas de Cudillero.

En el año 2014 con la constitución del

Observatorio Marino de Asturias (apartado 6) y del Mapa

topobatimétrico de Asturias (apartado 7), se establecen las bases, para

avanzar en el conocimiento del Medio Marino de Asturias.

En

el verano de 2014 tiene lugar en Gijón un Simposio Ibérico de Biologia

Marina con un estudio del dominio batial (relativo a las partes

profundas del mar) y los investigadores indican que no se

sabe prácticamente nada, pero en el estudio inicial en la zona de

Asturias, aporta muchas novedades como los arrecifes de corales de agua

fría, gorgonias, esponjas o hexactinélidas que aparecen en los sistemas

de cañones de Avilés.

Dada la importancia natural del cañón submarino de Avilés, que a sólo siete millas de la costa avilesina alcanza los 4.750 metros

de profundidad, el Ministerio inició en 2009 una serie de campañas

oceanográficas para estudiar la posibilidad de incluir el cañón de Avilés en la

red de espacios submarinos protegidos.

La falla de Ventaniella (Ponga)-Avilés de dirección

SO-NE penetra en el mar por Avilés y forma el

cañón submarino citado (apartado 2.1).

Frente al cabo Peñas, a unos 30 km al N

se ubican el cañón submarino de Corbiro y a unos 8 km

más al E. el cañón de La Gaviera.

Costa oriental con Llanes al fondo. Calizas carboníferas de la Zona Cantábrica.

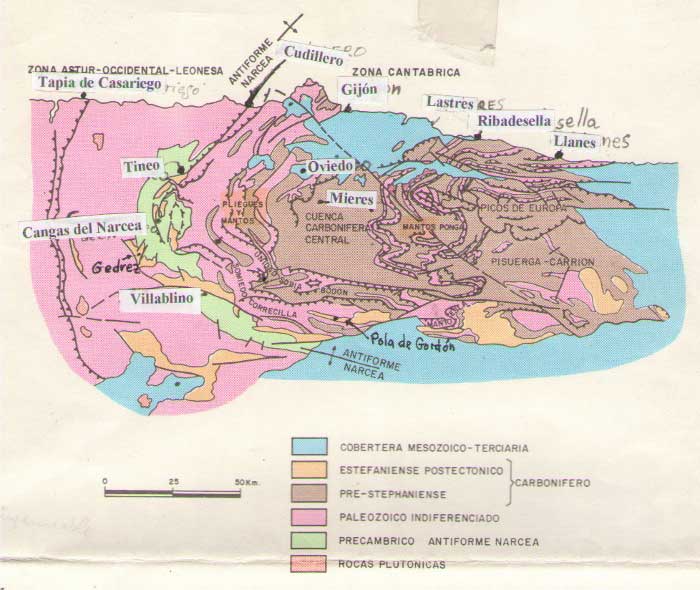

Asturias dentro de la División de grandes unidades

geológicas de la Península Ibérica, se divide en

dos:

A) Zona ASTUROCCIDENTAL-LEONESA y B) Zona CANTABRICA (ver mapa geológico adjunto, seguir leyendo....)

y el limite de ellas en el mar, coincide más o menos, con la

confluencia de las aguas del océano Atlántico con las

aguas algo menos frías del Golfo de Vizcaya.

Una investigación del

CSIC (18 mayo 2016) revela que cada

mes llegan a los océanos 90.000 toneladas de contaminantes procedentes de los

fuegos, que producen un calentamiento del medio marino...

Toda la documentación que sigue, se actualiza en el apartado 11 de Noticias.....

2.- La Universidad de Oviedo y el Fondo marino asturiano.

2.1.- Facultad de Ciencias Geológicas. 2.2.- La Facultad de Ciencias Biológicas.

La importancia de la Universidad de Oviedo

en el estudio del Fondo Marino asturiano, es muy importante.

La Universidad de Oviedo, junto al Instituto

Español de Oceanografía (IEO) y la Secretaría

General de

Pesca (SGP), han impulsado durante estos años del siglo XXI el

conocimiento del mundo submarino asturiano aprovechando el resultado de

diversos estudios.

2.1.- Facultad de Ciencias Geológicas

Los fondos marinos dependen, en gran medida, de su constitución geológica, que condiciona la topografía, la composición del fondo oceánico sobre el que se desarrolla la flora, que sirve de soporte y asentamiento de variadas especies, junto a diversos factores.

En 1957 se crea la Facultad de Ciencias Geológicas de Oviedo, una de las tres primeras de España y a inicios de los años 60, la Dra. Inmaculades Corrales, imparte en la Facultad de Ciencias Geológicas la asignatura de Geología Marina, que se desarrolla en base a estos parámetros:

- Interés de conocer los fondos marinos y su composición

- La posible existencia de materias primas y de campos energéticos beneficiables.

- A raíz de la II Guerra Mundial, se despertó un gran interés por el conocimiento de los fondos marinos. Gracias a ello, esta ciencia evolucionó rápidamente, en todo el mundo.

Los métodos comúnmente utilizados son geofísicos y no proporcionan

una observación directa, pero estos métodos fueron los

primeros utilizados y se incrementaron al buscar estructuras

favorables para la localización de hidrocarburos.

En Asturias la Facultad de Ciencias Geológicas a

través de diversos departamentos (Estratigrafía,

Paleontología Geodinámica, etc..), impulsó

el conocimiento de la Geología de Asturias,

a través de tesis y la cofección del Mapa Geológico,

impulsado por el Instituto Geológico y la fenecida Empresa Nacional

Adaro de Investigaciones Mineras.

Parece ser, que se ha comprobado que el empleo de la geofísica, afecta a la vida de los peludines o calamares gigantes asturianos, seguir leyendo...

2.2.- La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Oviedo..

La Facultad de Biología de

la Universidad de Oviedo fue

creada hacia 1967, formando diversos equipos de investigación del

Medio Marino que han propiciado la creación en 2014

del Observatorio Marino de Asturias (OMA).

La Universidad de Oviedo, a través de este proyecto,

aspira a ser un punto de referencia regional, nacional e internacional de la

observación y de la investigación relacionada con el mar.

Abordará, por

ejemplo, el seguimiento y detección de cambios en el medio ambiente marino, la

investigación sobre recursos marinos o el desarrollo de tecnologías aplicadas a

la observación del mar (Boya de Cudillero, apartado 6.1).

Un portal web (https://oma.uniovi.es/)

dará acceso a las mediciones ambientales y a los datos recabados por los equipos

de investigación, así como a los trabajos científicos relacionados con el Mar

Cantábrico.

El

OMA (apartado 6), es una Agregación Estratégica de Grupos de Investigación de la

Universidad de Oviedo.

Cada grupo aporta una serie de líneas de investigación relacionadas con la observación de

los ecosistemas marinos en sentido amplio:

Ecología y biodiversidad,

biogeoquímica, biología de recursos vivos, paleooceanografía, tecnología

aplicada a la observación del mar, genética de recursos marinos, cambio global,

etc....

3.- Caladeros asturianos.

3.1.- El cañón submarino de Avilés. 3.1.1.- Cartografia del Cañón de Avilés y la cordillera submarina que llega a Navia. 3.1.2.- La pesca en el cañón de Avilés en 2017. 3.1.3.- Terremotos en Avilés (siglos XVI-XX). 3.2.- El caladero de "El Cachucho". 3.3.- El caladero de Carrandi. 3.4.- Cañon submarino de Corbiro y el cañón submarino de La Gaviera. 3.5.- Drástica disminución de la pesca en Asturias.

Gracias a la aportación de los pescadores y del Centro de Experimentación Pesquera del Principado, se han identificado 226 caladeros de pesca que ocupan una superficie de 984.938 hectáreas, que se muestran con información sobre su profundidad, tipo de fondo, principales artes de pesca con los que se faena en cada uno y principales especies, que fueron aportadas al mapa topobatimétrico de Asturias(apartado 7)

ENADIMSA (1983). Síntesis Geológica de Asturias y Cordillera Cantábrica

En el XVIII Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina,

celebrado en septiembre de 2014 en Gijón, coincidiendo con el

centenario del Instituto Español Oceanográfico (IOE),

se trataron temas diversos desde la pesca zonas abisales a

la producción de fármacos para tratar el

cáncer a través de

especies marinas.

Se puso en evidencia de la gran variedad de

especies que se ubican en la zona abisal de la zona de Asturias,

a mas de 600 m de profundidad, donde dominan los organismos

sésiles, fijos al sustrato de gran porte, como los corales, gorgonias, esponjas, etc..

Se

hizo hincapié, en que las pesquerías a estas profundidades sean

respetuosas con un medio que en 2014, se conserva perfectamente.

Los investigadores inciden en que el litoral asturiano

concentra la mayor biodiversidad de cetáceos del Cantábrico, siendo las

especies más abundantes los delfines común, listado y mular y el calderón

común.

Las principales poblaciones habitan en las profundidades del cañón de

Avilés, donde comparten hábitat con el emblemático calamar gigante.

Gobio de cabaza amarilla.

Foto de Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino.

3.1.- El cañón submarino de Avilés.

3.1.1.- Cartografia del Cañón de Avilés y la cordillera submarina que llega a Navia. 3.1.2.- La pesca en el cañón de Avilés en 2017. 3.1.3.- Terremotos en Avilés (siglos XVI-XX).

Se inicia a unas 10 millas de la bocana de la ría avilesina , a 128 m de profundidad, a tan solo 12 km de la costa, y tiene aproximadamente 75 km de longitud y unos 40 km de extensión, aproximdamente entre el meridiano de Gijón y la costa occidental de Cudillero, con un perfil en forma de V y un fondo con abundante sedimento y una orientación dominante Noroeste-Sureste, que alcanza los 4.700 metros de profundidad, donde la biodiversidad y, por lo tanto, la producción biológica es muy alta.

Mapa topobatimétrico de la costa Gijón-Luarca. En el centro “Cañón de Aviles”, al NE el “Cañón de Corbiro” (23 km de longitud y perfil en V) , y el “Cañón de La Gaviera” (perfil en forma de U).

Instituto Español de Oceanografía (IEO). http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/handle/10508/9611

Este animal es el más ilustre entre los que viven

poco más allá de la ría de Avilés, pero la riqueza que WWF pretende que sea

protegida un área más amplia con: Corales de profundidad -«Lophelia pertusa»-, algas,

aves marinas, cetáceos, tiburones y distintas especies pesqueras de interés

comercial.

En 1522 se originó en Avilés un terremoto debido al movimiento de la falla de Ventaniella, al liberar súbitamente de

energía acumulada en su interior.

La

fractura geológica que se diluye en las profundidades marinas y

que se ha hecho famosa por albergar singulares arrecifes de coral de

aguas frías también da cobijo a «reclusos» de

merluza, como se conocen a los ejemplares jóvenes de esta

especie.

Los científicos hallaron en la última

campaña de investigación del proyecto

«Indemares» a bordo del buque «Ángeles Albariño»

la presencia de estas «baby merluzas» en la cabecera del

eje del valle submarino, a pocas millas de la entrada de la ría,

nunca se habían descrito casos de juveniles en estas

profundidades»

«En la zona donde detectamos juveniles de merluza no trabajan los

arrastreros, que son los que pueden dañar a esta

población», sentenció el responsable del

oceanográfico, que cada vez que fija sus ojos en el

cañón de Avilés firma nuevos hallazgos.

También se ha detectado la existencia en el

cañón de Avilés de una «importante»

población de esponjas carnívoras. «Las esponjas son

organismos considerados filtradores, por eso es una rareza»,

explicó el científico del Oceanográfico, que

también destacó la existencia de grandes extensiones de

arrecifes de coral y estrellas de mar gigantes con hasta diez brazos.

Los científicos han sido capaces de radiografiar la sima gracias

a aparatos como el robot «Liropues 2000», el único

vehículo submarino no tripulado capaz de operar a profundidades

de 2.000 metros, y un sofisticado trineo fotográfico. Aún

así serán necesarias nuevas campañas de

investigación para desvelar nuevos secretos del

cañón.

«Esperamos que se siga estudiando este

espacio pese a la actual situación económica y esperamos

también que se hagan nuevas investigaciones en el Cachucho, que

es una referencia para el cañón de Avilés y hace

tiempo que no se somete a estudio», sentenció.

Las

conclusiones definitivas del proyecto «Indemares» se

darán a conocer en 2013. Entonces la decisión de

catalogar el cañón de Avilés como área

marina protegida será, principalmente, política. Hasta

entonces los científicos seguirán vigilando con su robot

a las merluzas en la guardería.

El sistema de cañones de Avilés ha sido declarado como

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000.

3.1.1.- Cartografia del Cañón de Avilés y la cordillera submarina que llega a Navia.

El Cañón de Avilés se

comenzó a investigar en sus profundidades en el año 2007, y tiene un gran

potencial biológico. El último descubrimiento tiene que ver con la

dimensión del cañón, históricamente circunscrito tan sólo al ámbito de la

vertical de Avilés. Pero nada más lejano de la realidad.

Según ha puesto de

manifiesto el cartografiado de los fondos marinos realizado durante las últimas

campanas científicas si bien es cierto que el canal principal del cañón comienza

frente a Avilés, en la posición coincidente con los 6º de latitud Oeste, y

desemboca a una profundidad de 4.750 metros en la base del talud continental, la

red de cañones subsidiarios asociados a la falla principal se extiende formando

una intrincada red hasta más allá de la vertical de Navia

Las imágenes

preliminares del mapa submarino, aún en fase de elaboración, dan idea de un

relieve muy semejante al que tendría una cordillera terrestre. Pero bajo el mar.

Francisco Javier Cristobo,

director del Centro Oceanográfico de Gijón y miembro del equipo de

investigadores indica que existe un gran desconocimiento de lo que hay a partir

de los mil metros de profundidad, y el Cañón de Avilés llega casi a los cinco

mil metros, sí sabemos que la biodiversidad en esos lugares es amplísima, por lo

que lo previsible es encontrar decenas de nuevas especies, hábitats singulares y

quién sabe qué rarezas».

El laboratorio del Oceanográfico de Gijón guarda

pruebas que fundamentan ese convencimiento. La toma de muestras de las últimas

campañas en el cañón ha deparado la recolección de decenas de especimenes y los

biólogos trabajan en su catalogación y archivo.

«En el Cañón de Avilés se pueden

encontrar todo tipo de especies, desde los mayores vertebrados marinos

(cetáceos), a peces e invertebrados: ofiuras, crustáceos, equinodermos, corales,

esponjas... También es interesante la investigación a nivel planctónico y

bacteriano.

El sistema del cañón es muy complejo por su profundidad -se originan

muchas interacciones entre los organismos que viven a diferentes alturas de la

columnas de agua- y por lo intrincado de su relieve», relata Cristobo.

A diferencia del área marina protegida del Cachucho (frente a Lastres), los

científicos han llegado a la conclusión, según anuncia Cristobo, de que no será

necesario declarar el Cañón de Avilés como área cerrada a la pesca, lo cual será

recibido con agrado por las flotas que faenan en la zona.

«El cierre de una área marina como el Cachucho atiende al hecho de que existan

ecosistemas únicos, especies raras o únicas y zonas de interés pesquero

relacionadas con el proceso reproductivo de los peces.

Es cierto que en el Cañón

de Avilés se dan también esos condicionantes, pero el caso es muy diferente al

Cachucho.

Son áreas de diferente extensión y profundidad y en el Cañón de Avilés

existe desde hace mucho tiempo una importante actividad pesquera que no había en

el Cachucho, pero es una pesca pelágica (de superficie) y de corte artesanal que

no tiene efectos sobre los fondos marinos», explica el director del

Oceanográfico.

En opinión de Cristobo, «esa actividad pesquera tiene que seguir,

lo que no quita que ciertas zonas del cañón que aún estamos en proceso de

describir puedan ser cerradas a la pesca, en especial la de arrastre, dada la

presencia de especies vulnerables -corales sobre todo- o lo delicado de ciertos

ecosistemas; pero siempre hablamos de zonas muy, muy concretas.

El Cañón de

Avilés en un área enorme y sería una barbaridad cerrarlo todo, además no tendría

sentido». La comunidad científica tendrá una nueva oportunidad de indagar en los

misterios del Cañón de Avilés este mismo mes.

El buque «Vizconde de Eza», que

empieza a ser un visitante habitual de sus aguas, iniciará el día 28 una campaña

que durará hasta el 17 de mayo. «Embarcaremos científicos de los centros de

Gijón, La Coruña y Santander, todos bajo la coordinación del investigador

principal, que es Francisco Sánchez», apunta Cristobo (lne

4 abril 2011).

3.1.2.- La pesca en el cañón de Avilés en 2017.

El plan

de gestión de las capturas que proponen los científicos

para la fosa, genera recelo en el sector tras el veto que

sufrieron en el área del Cachucho (al N. de Lastres), ahora

vedada a sus

intereses.

Afirman

que se autogestionan, con cuotas realizadas por ellos mismos para pescar, siempre hubo un reglamento “no

escrito” y los barcos empleaban artes compatibles por ésta razón se han encontrado recientemente

medio centenar de nuevas especies en la última campaña de 2017.

Si se

arrasara con las artes de pesca, no habría esa riqueza

biológica en el cañón de Avilés. Afirman

que

aún quedan zonas vírgenes en el cañon.

Salvador

Fernández Marqués, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cudillero,

indica que son muchas las generaciones de pixuetos que han pescado en las aguas

del cañón de Avilés (se estima que faenan

unos 400 barcos de todas las artes) debido a su riqueza en especies y es

partidario de “dejar las cosas como están porque hasta ahora ha ido bien,

durante muchas generaciones” .Los

pescadores van a esperar a que los científicos se expliquen y pongan encima sus

resoluciones y no están de acuerdo en que “les echen de donde hasta ahora están

pescando” (lne 12 julio 2017).

La comarca avilesina se encuentra asentada sobre una zona de incidencia sísmica notable: la falla de Ventaniella, que desde el cañón submarino de Avilés penetra por la ría y continúa hasta el puerto de Ventaniella, en la Cordillera Cantábrica.

El primer terremoto importante del que se tiene constancia en Avilés es el del año 1522, que fue recogido por el cronista y canónigo de la Catedral de Oviedo Tirso de Avilés, en su obra 'Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado', escrita hacia 1590: «Miércoles veinte y cinco días del mes de junio, año de mil quinientos veinte y dos tembló la tierra en esta ciudad (Oviedo), estando aquí el Capítulo de los frailes de San Francisco (...)

Así mismo fue general este terremoto de temblar la tierra en todo este Principado e Reyno, e cayó en este terremoto mucha parte del monasterio de San Francisco de Avilés, que es de la Orden de San Francisco, e fue general en muchas partes de España, e cayeron muchos edificios».

El 1 de noviembre de 1755 se produjo el devastador terremoto de Lisboa, que tuvo enorme repercusión en Portugal, España y el noroeste de África. Esta sacudida sísmica está considerada como una de las mayores jamás registradas en tiempos históricos, ya que se cree que pudo alcanzar XII grados en la escala de Mercali o 9 en la de Richter.

Fue, sin duda, el terremoto más destructivo de todos los conocidos en la península Ibérica. Además, al temblor de tierra siguió un gigantesco tsunami o maremoto que devastó las costas atlánticas.

Es difícil precisar la cifra de víctimas, que algunas fuentes sitúan en 90.000 muertos, si bien estudios recientes la reducen a 13.000 fallecidos en Lisboa y algo menos de 2.000 en España.

Esta tremenda tragedia dio origen a un debate científico que arrinconó la vieja visión entre supersticiosa y religiosa que se tenía de los terremotos, y fue el inicio de la sismología.

«En el día de Todos Santos de este año de 1755 que nuestra Madre la Iglesia celebra de precepto, estando el día muy claro, sosegado en calma y sin vientos, siendo entre diez y once de la mañana, se reconoció un temblor de tierra en esta villa, y después por noticias que vinieron fue general en todo el mundo».

Describe que las monjas y los frailes abandonaron a toda prisa las iglesias y los conventos, y añade: «En cuya ocasión, yo, Francisco Reconco, estando en la plaza mayor de esta villa, frente a la torre del reloj de ella, no siendo horas de dar campanadas, y con el motivo de este temblor, le oí dar siete campanadas chicas. Y de allí a una hora y media vi que los caños de esta villa, con el motivo de remudarse la tierra en su centro, se puso el agua por espacio de más de cinco horas más revuelta y turbia que el barro colorado, pues algunos decían que era sangre.

Muchos vecinos de esta villa se salieron de sus casas, juzgando que caían sobre ellos, dando voces. En cuya ocasión estaba la ría vacía del todo, y en el pozo, junto a la puente, se levantó o vino del mar alta un golfo de agua que obligó a flotar los navíos que allí estaban y se dieron unos con otros y dentro de un cuarto de hora volvió a quedarse en seco toda la ría».

Así, también recoge que el 31 de marzo de 1761 «y a cosa de las doce y cuarto del día, a tiempo que estaba claro y sin vientos hubo un temblor de tierra bien reconocido en esta villa, y en España y Portugal, como después lo decían las cartas de muchos particulares, pero bendito Dios no hizo en este país ningún estrago.

Y en el día 5 de abril de este año, salió en procesión y rogativa el Santísimo Cristo de San Nicolás y Nuestra Señora del Rosario, pidiendo todos, con mucha devoción, suspendiese tales castigos con que nos amenaza y avisa para que nos enmendemos de nuestros vicios. Y le suplicamos nos deje vivir y morir en su divina gracia».

El 15 de abril de 1994 un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en los límites de Galicia y Asturias afectó desde Vegadeo a Navia.

Hubo gran alarma entre los vecinos de Oviedo, Avilés, Mieres, Pola de Allande y otras localidades asturianas, pero no se registraron heridos ni daños materiales relevantes.

El 30 de noviembre de 1995 media Asturias volvió a padecer un terremoto de 4,5 grados en la escala de Richter con epicentro en Triacastela (Lugo).

Hubo escenas de pánico, pero no ocasionó víctimas. Finalmente, a las dos menos diez de la madrugada del 22 de mayo de 1997 Asturias vivió el mayor terremoto del siglo XX.

Fue un movimiento sísmico de 5,1 grados en la escala de Richter, con epicentro en la comarca de Becerreá (Lugo) y al que siguieron más de 100 réplicas.

Se sintió en todo el noroeste español, provocó gran alarma y, en Galicia, una víctima mortal, varios heridos y daños materiales. La Voz de Avilés 13 marzo 2010 por Ramón Baragaño.

3.2.- El caladero de "El Cachucho".

El Cachucho es conocido internacionalmente como Banco de

Danois, por ser este investigador francés que lo dio a conocer en 1948.

Se localiza a unos 65 kilómetros, al norte de Ribadesella,

siendo la primera área marina protegida de España, forma una gran

montaña submarina que se eleva bruscamente, desde su base tiene una altura

de 4.800 metros, con la cumbre situada a unos 450 metros de profundidad, tiene

forma de meseta y una extensión de 15 kilómetros de norte a sur, y 50 en

dirección este-oeste.

En 2011 fue declarada la primera

zona marina protegida del país. El Cachucho es «una fuente o reserva de recursos pesqueros de

enorme valor».

Es un

oasis en el que está prohibido pescar con artes que afectan al

fondo, cuestión que critican los armadores, pues "En el

Cachucho defendieron una buena gestión pesquera y, por contra, se

cerró del todo".

WWF/Adena

presentó en 2004 al Gobierno de España una lista de veinte zonas costeras que

debían contar con una protección oficial.

Una de las primeras áreas en contar

con esta protección medioambiental fue el Cachucho, un monte subacuático

situado frente a Lastres.

Desde un punto de vista ecológico,

representa una de las zonas submarinas más ricas en biodiversidad de la costa

asturiana.

3.3.- El caladero de Carrandi

Sito a unas 28 millas al NE de Gijón se han localizado calamares gigantes que son estudiados y fueron expuestos en el Museo del Calamar Gigante de Luarca (CEPESMA). El primer ejemplar macho con un pene de 76 cm. fue capturado en Carrandi, perteneciendo a la especie "Architheutis dux" tenía 6 m. de longitud y 50 Kg. de peso, se enganchó en las redes de unos pescadores el martes 10 de septiembre del 2002.

3.4.- Cañon submarino de Corbiro y el cañón submarino de La Gaviera

El “Cañón de Corbiro” ubicado

a unos 30 km al norte del Cabo Peñas, tiene unos 23 km de

longitud y

perfil en V.

A unos 8 km más al oriente de este cañón se localiza

el “Cañón de La Gaviera” que tiene un perfil en forma de

U con uno de los flancos

sedimentario y otro más rocoso, actuando como un

cañón colgado.

3.5.- Drástica disminución de la pesca en Asturias. 3.5.1.- Los pescadores paran el viernes 26 de marzo de 2021, en protesta por la paulatina asfixia económica del sector.

3.5.- Drástica disminución de la pesca en Asturias.

En el primer decenio del siglo XXI, la pesca

marítima asturiana ha perdido a tres de cada diez trabajadores..

La actividad retrocede de 1.500 empleos a poco más del millar. Algunas

cofradías reducen a la mitad sus barcos en este siglo (lne 16 mayo 2016).

3.5.1.- Los

pescadores paran el viernes 26 de marzo de 2021, en protesta por la paulatina asfixia económica del

sector.

Las cofradías asturianas se unen a la marea gallega,

que también llama a la huelga por el pretendido endurecimiento del control

pesquero

Zafarrancho de combate en la flota pesquera asturiana. La

Federación de Cofradías de Pescadores del Principado

acordó ayer de

tarde, en una reunión extraordinaria y telemática de los

patrones mayores de

cada puerto, convocar un paro de 24 horas que tiene por objetivo

paralizar la

flota el próximo viernes, día 26. Del mismo modo,

todas las cofradías pesqueras

cerrarán ese día sus puertas, incluidas las de las rulas

donde se vende el

pescado del día; las lonjas de Avilés y Gijón, de

gestión ajena a las cofradías,

han sido invitadas a secundar también el paro. Los

pescadores asturianos se suman a la marea de protesta surgida hace

unos días en Galicia, donde las cofradías adoptaron el

acuerdo de

parar este viernes como protesta por el pretendido endurecimiento por parte de la Unión Europea de las medidas

de control de la actividad pesquera. Pero, además de secundar las

razones de los pescadores vecinos del Oeste, los asturianos tienen sus propias

razones para plantarse: “El reparto a la baja de cupos de xarda (caballa),

especialmente agravado este año, hace mella en la economía de los pescadores.

Si a eso se suma el desastroso año que llevamos por culpa del covid, la

falta de ayudas al sector y el recorte inexplicable de cupos de otras especies

muy importantes para la flota asturiana, como la merluza, el panorama es

desolador: estamos asfixiados”, manifestó el presidente de la Federación de

Cofradías de

Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez. No corren, dicen los pescadores

asturianos, buenos tiempos para su actividad. Los agravios con otras

comunidades –tanto en el reparto de los cupos de xarda como en materia de

inspecciones–, la depreciación del valor del pescado por la falta de tirón de

la demanda hostelera (los bares, hoteles y restaurantes están a medio gas

debido a la pandemia) y la creciente burocratización de la pesca generan “hartazgo”,

según García Méndez y la movilización del viernes es una válvula de escape para

expresarlo. El paro de las cofradías tendrá su reflejo en que las banderas de

esos edificios ondearán a media asta y los patrones mayores tienen previsto

visitar a los respectivos alcaldes de los municipios con cofradías de

pescadores para hacerles entrega de una carta que resume las preocupaciones y

reivindicaciones del sector.

Otra consecuencia del paro de la flota, a poco que tenga éxito, es que el

jueves será el último día de esta semana en el que llegará pescado fresco a los

puertos, porque el sábado y el domingo la flota no faena al ser días de

descanso para los marineros. Al igual que su homóloga gallega, la Federación de

Cofradías de Pescadores de Asturias se muestra contraria y “preocupada” por las

medidas previstas en el nuevo Reglamento de Control que pretende imponer la

Unión Europea.

El presidente de la

Federación trasladó a los patrones mayores los principales aspectos que afectan

a la flota (obligatoriedad de la geolocalización para embarcaciones de más de 4

metros de eslora, obligatoriedad del diario electrónico de a bordo...) y lo que

obtuvo como respuesta fue un rechazo generalizado. Un motivo más para “parar

máquinas” el próximo viernes.

El desacuerdo con Gran Bretaña

mengua opciones de elevar el cupo de xarda

El Consejo

Europeo de Ministros de Agricultura y Pesca alcanzó ayer un acuerdo sobre la

gestión de los stocks pesqueros compartidos con Reino Unido. El ministro portugués, Ricardo

Serrão, y el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, anunciaron que las

cuotas de captura (TAC) provisionales se aplazarán hasta el 31 de julio para

permitir que las flotas afectadas por el Brexit, como la española, puedan

seguir pescando a partir del 31 de marzo si antes no se logra un acuerdo con

Reino Unido. Los mandatarios señalaron que este es “un plan de contingencia a

la espera de poder llegar a corto plazo a un acuerdo”. El comisario Sinkevicius

aseguró que este acuerdo “garantiza que nuestros pescadores puedan continuar sus operaciones

después de la expiración, la próxima semana, de los actuales TAC provisionales”.

Este escenario da certeza a los pescadores a corto plazo, pero mantiene la

incertidumbre más allá del 31 de julio y dificulta la realización de intercambios

pesqueros entre países, los llamados “swaps”. La flota asturiana confiaba en

aumentar el cupo de xarda disponible para la costera con esos “swaps” igual que

el año pasado (lne 24 marzo 2021).

4.- Lugares de Interés Comunitario (LIC)

en el área submarina asturiana.

WWF/Adena presentó en 2004 al

Gobierno de España una lista de veinte zonas costeras que

debían contar con una protección oficial.

Una de las primeras

áreas en contar con esta protección medioambiental fue el

Cachucho, un monte subacuático situado frente a Lastres. La

organización ecologista trabaja para que la zona comprendida

entre el Cabo Peñas y el Cabo Vidío cuente con una protección

oficial que salve el tesoro desconocido.

En 2007 WWF/Adena propone al Estado, que el cañón de Avilés sea

declarado área submarina protegida, que aseguraría «la conservación de los excepcionales

valores que caracterizan las aguas y fondos marinos de la plataforma y cañón de

Avilés, muchos de ellos desconocidos dada la carencia de datos científicos

en áreas de profundidad».

A unas pocas millas de la bocana de la ría

de Avilés existe un paraíso inexplorado que WWF/Adena ya propuso en 2007 que fuese declarada área

protegida subacuática, que aseguraría «la

conservación de los excepcionales valores que caracterizan las

aguas y fondos marinos de la plataforma y cañón de Avilés,

muchos de ellos aún desconocidos dada la carencia de datos

científicos en áreas de profundidad».El 1

de febrero de 2014, se presentó en la rula de Avilés el

informe que llevarán a la Unión Europea para la catalogación como

Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Cañón de Avilés,

seis años después de su declaración como tales, pasarán a

convertirse en Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Unión

Europea.

La zona protegida total sería de unas 340.000 hectáreas ubicada a

pocas millas del centro y el occidente de la costa asturiana, entre

Gijón y Otur.

Incluye una

serie de tres cañones de los que el de Avilés es el de mayor

tamaño, que atraviesan la plataforma continental de la costa

asturiana, parten desde una profundidad de entre 90 y 100 metros y

rápidamente se hunden hasta los dos mil metros de profundidad, y

siguen descendiendo hasta que desembocan a 4.700 metros de

profundidad «en la llanura abisal del golfo de Vizcaya».

El cañón

es un lugar de especial valor para especies como la merluza y el

pixín (rape), el lirio o bacaladilla, el gallo, la cigala, la xarda,

el chicharro o la barbada. Contiene una importante población de

cetáceos que se ya se ha documentado en la zona y que se estima en

unos 1.400 ejemplares, en su mayoría delfines, aunque también

marsopas, calderones y orcas, entre otros.«La

cabecera del cañón de Avilés es una zona de concentración de

adultos reproductores en invierno y primavera», mientras que en

determinados puntos al Este del cabo de Peñas se dan «zonas de

concentración de juveniles» durante el verano y el otoño, apunta

el estudio.

5.- Problemática con los pescadores.

La zona

declarada como de Lugar de Interés Comunitario (LIC), afecta a la actividad de cerca de 280 barcos

pesqueros asturianos y podría implicar cambios en el control del

tráfico marítimo asociado a los puertos de El Musel y de Avilés,

según indica la memoria que sobre ‘El sistema de cañones

submarinos de Avilés’ maneja el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente que tramita la protección del área.

Los pescadores asturianos están de acuerdo con que se

adopten medidas de protección, pero rechazan que estas sean tan estrictas como

las de El Cachucho.».

El

responsable de la federación regional de cofradías declaró en enero de 2014:

"Nosotros no rechazamos la protección del Cañón de Avilés

siempre y cuando no nos perjudique", concluyó Dimas García en

alusión a la gran sima abisal formada por dos valles submarinos que

dan forma al cañón y que ya han sido bautizados: La Gaviera y

Corviro.

Son simas de menor tamaño que la principal -donde

desembocan- pero de mayor valor incluso que el Cañón de Avilés por

la riqueza de sus fondos:

Hay jardines de corales poblados por

brisinguellas, unas estrellas de mar propias de estos arrecifes que

se alimentan de materia orgánica conocida como nieve marina;

esponjas, cangrejos o peces propios de las profundidades proliferan

en los fondos del cañón.

La organización ecologista trabaja para que la zona

comprendida entre el Cabo Peñas y el Cabo Vidío cuente con una protección

oficial que salve el tesoro desconocido (elcomercio.es 30 enero y lne.es 2 de

febrero 2014).

El Gobierno del Principado es

partidario de compatibilizar la conservación y el desarrollo, y en este caso

"se ha tratado de conjugar intereses", los del sector pesquero y los

del Ministerio de Agricultura para que la declaración de espacios protegidos

marinos, como ha ocurrido con el sistema de cañones de Avilés, "no suponga

una limitación excesiva a la actividad pesquera, especialmente, de la flota

artesanal que es más selectiva y, por tanto, más compatible que otras

actividades".

Nuestros pescadores siempre tuvieron conocimiento

de los recursos que existían en esas zonas y sobre este hecho señala el

oceanógrafo en un estudio publicado en colaboración con el responsable del Centro Oceanográfico de

Santander, Francisco Sánchez, sobre el sistema de cañones de Avilés, que

«durante decenas de años, las diferentes y numerosas modalidades de pesca del

Principado de Asturias han ido acoplándose al escaso espacio disponible en una

rica plataforma en recursos, aunque limitada en superficie, para evitar en lo

posible el solapamiento de sus actividades y los conflictos derivados de ello.

En un impresionante ejemplo de adaptación competitiva, las flotas asturianas

han ido ocupando sus respectivos hábitats en consonancia con el de sus especies

objetivo». Ahora, recordándolo, el investigador lanza una reflexión sobre el

futuro de esos recursos:

«Se dice que se pesca mucho, pero tan importante como

mantener las poblaciones de peces es mantener los hábitats donde viven esas

especies».

Un motivo más para prestar atención a esta otra Asturias, sumergida

bajo el Cantábrico, que gracias al trabajo de los investigadores científicos

empezamos a conocer más en profundidad y a valorarla en toda su riqueza

ecológica

6.- El Observatorio Marino de Asturias (OMA)

El Observatorio

marino de Asturias (OMA), creado en el año 2014, abarca Grupos y equipos

multidisciplinares de

Investigación dentro de la Universidad de Oviedo, con la finalidad de reunir y

facilitar la información sobre el mar en Asturias a la comunidad científica, a

los ciudadanos, a los profesionales y a las administraciones.

Esa información permitirá la elaboración de

estadísticas e informes globales y específicos así como el desarrollo de

investigaciones, análisis y proyecciones sobre el medio marino y litoral,

constituyéndose en una plataforma de investigación, docencia observación,

desarrollo tecnológico y transferencia de resultados.

Sus miembros

desarrollan investigación sobre plancton, bentos, física,

química y genética

desde la creación de la Facultad de Ciencias Biológicas

(apartado 2.2), con abundante producción de informes,

artículos de

investigación, y tesis, y con una implicación activa en

proyectos nacionales e

internacionales

Entre sus objetivos está :

- El desarrollar la colaboración entre grupos de investigación, incrementar su visibilidad y difundir sus actividades;

- Desarrollar vínculos con la administración y los interesados;

- Aumentar la implicación de la Sociedad en las actividades de monitorización mediante proyectos de "Ciencia Cuidadana" y

- Desarrollar nuevas tecnologías de observación de los ecosistemas marinos.

En la actualidad, son miembros del OMA el Grupo de

Ecología y Biogeoquímica Marinas

(EBM), el Grupo de Recursos

Marinos del Antropoceno (RMA), el Grupo de Espectrometría

Analítica (EA) y el Grupo de Teoría de la

Señal y Comunicaciones

(TSC).

Como Grupo Asociado al OMA se encuentra el Grupo de

Biotecnología Microbiana (BM),

una parte de cuyas actividades tiene relación con el

ámbito del OMA. El OMA

participa activamente en al Master

Internacional en Biodiversidad y Conservación Marina y en

el Programa de Doctorado en Biogeociencias por

la Universidad de oviedo.

El OMA promueve activamente la colaboración con otros

grupos, tanto de la Universidad como de otras instituciones, como

el Centro de Investigación Pesquera

del Principado de Asturias o el Instituto Español de

Oceanografía. Asímismo, el OMA busca sinergias entre

líneas de

investigación, a través del acceso compartido a

infraestructuras, la

colaboración inter, multi, pluri y transdisciplinar y la

integración en redes

de investigación nacionales e internacionales.

Dr. José Luis Acuña,

director científico del Observatorio Marino de Asturias (OMA).

"El Observatorio aspira a ser el

paraguas de toda la investigación marina en Asturias" y

para ello, José Luis Acuña, Profesor de

Ecología, director científico del Observatorio Marino

de Asturias indica en junio de 2014, que "Debemos optimizar

el uso de infraestructuras

que tiene la Universidad y que muchos investigadores desconocen".

El Campus de

Excelencia Internacional impulsa el Observatorio Marino de Asturias

El Observatorio incorpora una serie de equipamientos

de la Universidad de Oviedo dedicados a la observación y a la investigación de

los ecosistemas marinos y costeros, entre los que se encuentran equipos

existentes en la Unidad de Muestreo Oceanográfico, una red de observación cuyo

núcleo lo constituyen dos boyas oceanográficas –financiadas con el programa

INNOCAMPUS— y diversos equipos del departamento de Biología de Organismos y

Sistemas, entre otros. Esta red cuenta con avanzados sensores medioambientales,

meteorológicos, físicos, químicos y biológicos y con una infraestructura de

datos espaciales que dispone de un geoportal con acceso web y visores para

mostrar información georeferenciada.

Este proyecto contribuirá, además, a la

internacionalización y a la integración en el territorio de la Universidad de

Oviedo, al incrementar su presencia en redes y plataformas nacionales e

internacionales, e implicar al tejido empresarial y social asturiano. Esta

iniciativa se enmarca en el Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio

Climático de Ad Futurum y cuenta con el apoyo de Banco

Santander, a través del reciente convenio suscrito entre la Universidad de

Oviedo y la entidad bancaria.

El OMA contará con el profesor José Luis Acuña, como

director científico, y dispondrá también de un Comité Científico que será el

encargado de proponer un Plan de Actuación Anual.

Los investigadores que se han sumado inicialmente, con

sus grupos de investigación al proyecto, en junio de 2014 son:

- Eva García Vázquez, departamento de Biología Funcional

- Heather Stoll, departamento de Geología

- José Manuel Rico Ordás, departamento de Biología de Organismos y Sistemas

- José Manuel Costa Fernández, departamento de Química Física y Analítica

- Fernando Las-Heras Andrés, departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

- Consolación Fernández González, departamento de Biología de Organismos y Sistemas

- Julio Arrontes Junquera, departamento de Biología de Organismos y Sistemas

https://oma.uniovi.es/

El OMA

promueve activamente la colaboración con otros grupos, tanto de

la Universidad

como de otras instituciones, como el Centro de

Investigación Pesquera

del Principado de Asturias o el Instituto Español de

Oceanografía. Asímismo, el OMA busca sinergias

entre líneas de investigación, a través del acceso

compartido a infraestructuras,

la colaboración inter, multi, pluri y transdisciplinar y la

integración en

redes de investigación nacionales e internacionales.

Dentro

de las actividades del Observatorio Marino de Asturias se enmarca un estudio que constata

que la

acción humana fue la causa del colapso del bocarte en 2005, más que otros

factores ambientales, según un modelo de la Universidad.

El trabajo fue publicado, en junio de 2016, en la revista

Ecological Applications, de la Ecological Society of America, y forma parte de

la tesis doctoral de Fernando G. Taboada, con participación del catedrático de

Ecología Ricardo Anadón (se amplia la información en el apartado 9.1).

Cudillero y su faro al fondo

Se trata de una boya

WatchMate de AXYS , multipropósito océano-meteorológica,

específicamente diseñada para medidas de oleaje direccional y parámetros

océano-meteorológicos.

Está equipada con una amplia gama de sensores para

monitoreo del clima, el aire, calidad del agua y corrientes, entre otros

parámetros.

Emite datos sobre, oleaje, corrientes en superficie, meteorología y el Departamento

de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de

Oviedo, elabora diversos gráficos sobre las últimas

24 horas, que se pueden ver en su página WEB

La boya se ubica a 2 millas náuticas del Puerto de Cudillero, coordenadas 43⁰36'0.00"N 6⁰07'58.80"O se encuentra fondeada una boya de monitorización marina WATCHMATE-1.8 DM (WMTB 1.8 DM) de AXYS (Sidmar).

6.2.- Instalación de sensores en océano abierto de Asturias:

Oceano abierto: instalación del

sensor de Navia el 07/05/2016.

Oceano abierto: instalación del

sensor de Ribadesella el 06/05/2016.

Ribadesella. Desembocadura del río Sella.

7.- Mapa topobatimétrico de Asturias.

El primer

mapa de Asturias que recoge también la representación física de su territorio

submarino es ya una realidad. Representa en relieve la topografía de la Asturias continental, y la batimetría

de la Asturias submarina.

Fué presentado en el Centro Niemeyer,

de Avilés, el 11 de diciembre de 2014.

El mapa recoge en relieve toda la profundidad del

fondo marino, desde los cañones submarinos, a canales profundos, dunas, montes

o caladeros pesqueros y

muestra lo accidentado de la geografía submarina asturiana, algo vinculado con

la compleja orografía de la Asturias terrestre.

Cuarcita Ordovícica Armoricana que forma el Cabo Peñas.

Se trata de un mapa, que incluye la cartografía terrestre del

Principado y la de los fondos marinos del litoral asturiano,

en tres dimensiones , que ha sido realizado aprovechando el

resultado de varios estudios

del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la

Dirección General de Pesca Marítima de Asturias y la

Secretaría General de Pesca

(SGP) sobre los fondos marinos y su geología.

Está basado en datos obtenidos desde buques

oceanográficos con métodos tecnológicos avanzados y en estudios científicos

sobre los fondos marinos y su geología.

Se enmarca dentro de una campaña de divulgación de

las ciencias del mar que ha iniciado el IEO para contribuir a mejorar la

cultura científica de la sociedad española y el conocimiento que ésta tiene del

Instituto y sus actividades.

La morfología submarina se presenta codificada en

color para dar sensación de altura y profundidad, según corresponda,

consiguiendo así una mejor visualización.

La profundidad máxima representada en el mapa es de

5.684 metros, que corresponde a la zona noroeste de la llanura abisal en el

norte del monte submarino Cantábrico.

En la parte submarina se han dibujado algunas curvas

batimétricas, así como profundidades puntuales, para que se puedan identificar

las profundidades reales.

Para el director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, el

mapa «cierra un ciclo abierto hace 34 años, cuando

empezamos a dibujar

con un 'rotring' el mapa de los caladeros de Asturias»

Este mapa se puede observar en toda su amplitud, en la página

WEB del Instituto Español de Oceanografía (IEO)

http://www.repositorio.ieo.es/.

Mapa topobatimétrico de Asturias .

Javier el director

del Centro Oceanográfico de Gijón, Cristobo que participó como investigador en la

elaboración del primer mapa topobatrimétrico del margen continental asturiano,

una iniciativa conjunta del Instituto

Oceanográfico Español (IOE) y el Principado de Asturias, indica:

Si en el mapa topobatrimétrico del margen continental asturiano, lo colocamos sobre

el mapa en relieve otro con la distribución de los principales caladeros de la

región, la correspondencia entre ambos es notoria:

«Está claro que la orografía

del fondo tiene que ver con las zonas de pesca que tradicionalmente explotaron

los marineros asturianos», afirma

8.-

La basura en el mar. 8.1.- Especies invasoras en las playas de

Asturias. 8.2.- Especies invasoras en los fondos marinos de Asturias. 8.2.1.- El

mejillón pigmeo y el poliqueto australiano amenazan los fondos marinos de

Asturias. 8.2.2.- La trucha asturiana invade Nueva Zelanda. 8.2.3.- Deterioro e invasión de algas "liagora" y "grateloupia imbricata" en la costa asturiana. 8.2.4.- Algas invasoras en Asturias

Las principales causas de esta invasión tienen que

ver con el calentamiento global, la acuicultura y el transporte marítimo.

Una gran parte de ellas llegan pegadas a los cascos de los barcos,y también como consecuencia

de las aguas de lastre. "Los buques, para su estabilización, lo que hacen

es cargar agua en sus depósitos. El problema es que a lo mejor toman esa agua,

con todos sus organismos, en Nueva Zelanda y la sueltan en Asturias",

explica Eva García.

Dra. Eva García Vázquez. Universidad de Oviedo.

Según aseguró la bióloga, la única solución para

evitar que ejemplares de otros países se apoderen del Cantábrico es su

identificación precoz.

Para ello el Observatorio Marino de Asturias (OMA) ha

conseguido desarrollar una técnica novedosa en el mundo, que consiste en hacer

un análisis de ADN ambiental para localizar lo que a simple vista se escapa.

Pero si la especie invasora ya está extendida, los expertos proponen hacer una

erradicación manual, como se hizo en la ría de Avilés con el mejillón marrón el

pasado mes de octubre. "En aquellos puntos donde los voluntarios actuaron,

conseguimos eliminar su presencia. Por tanto, la técnica funciona. No quisimos

utilizar elementos químicos, porque nunca sabemos el riesgo que puede

haber", detalló.

Científicos analizan cómo evitar especies

invasoras

en las costas de Gijón en 2019.

Se ha

alertado desde distintas administraciones sobre la sostenibilidad del

transporte marítimo.

Gijón

se convertirá en capital, para abordar algunos de los problemas recientes para

abordar la prevención de especies exóticas.

La

ciudad albergará un seminario denominado “BluePorts

2019” que reunirá investigadores, gestores de

organismos

públicos y autoridades portuarias y otros.

Las

invasiones de especies marinas no indígenas (NIS) son, una de las mayores

amenazas para la biodiversidad y las economías azules sostenibles, subrayan los

científicos.

Los

puertos son los principales canbales de entrada de la biota exótica en aguas

europeas, principalmente a través de la bioincrustación y el agua de lastre.

El

objetivo es el involucrar a los científicos, gestores y sociedad en general,

sobre la importancia de la sostenibilidad en el ámbito marítimo, tratando de

abordar nuevas estrategias sobre la prevención de la introducción de especies

exóticas invasoras (lne 27 agosto 2019).

10. Pepino de Mar.

8.1.- Especies invasoras en las playas de Asturias.

Los asturianos se van a tener que acostumbrar a nuevos nombres de especies invasoras, como:

- 'Amphibalanus amphitrite' o percebe bellota, procedente de los océanos Índico y Pacífico;

- 'Austrominius modestus', un tipo de percebe nativo del mar de Tasmania;

- 'Magallana gigas' u ostión japonés, de la costa pacífica de Asia, y, en menor medida,

- El 'Mytilus trossulus' o mejillón tonto, una especie no reconocida como invasora pero que es nativa de la costa pacífica americana y del mar Báltico.

Todas ellas tienen en común que han llegado a

las playas asturianas a

lomos de la basura marina, especialmente plásticos.

Así

lo refleja la tesis 'Análisis y evaluación del origen, componentes

socioculturales y riesgos biológicos de la basura marina en el litoral

asturiano', elaborada por el profesor de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo Fernando

Rayón Viña.

Pero es que hasta el plumero de la pampa

aprovecha las playas peor conservadas para proseguir con su expansión.

Este

investigador gijonés estudió 22 arenales de la región, desde el de Figueras

hasta el de Andrín, dada la creciente preocupación por la proliferación de basura en todos

los mares del mundo.

Su

conclusión es que, aun no habiendo encontrado ninguna playa sin basura,

Asturias se encuentra por debajo de la media global. Fernando Rayón explica que

la mayor concentración de basura marina se localiza en Indonesia, Malasia y

China.

Apunta

que «aquí la situación no está tan mal, lo que no quita que haya algo de

alarma, porque debería ser nada de basura».

Pero no solo existe la que llega desde otros

puntos del globo, sino también la que se genera en la región y que acaba en los

arenales o en el fondo marino.

Remarca

que «en la costa occidental y en la central hay más basura que en la oriental,

debido a que hay más población e industrias. Es posible que los datos cambien

si el muestreo se hace en verano».

La

tesis indica:

- Que los plásticos conforman entre el 70% y el 90% de la basura que se encuentra en los océanos de todo el mundo debido a su larga vida media, pero la mayor parte se origina en tierra firme.

- Tiene efectos sobre la fauna marina, disminuyendo su capacidad de movimiento y supervivencia, y

- Favorece la dispersión de especies invasoras al actuar como balsa artificial sobre la que muchos organismos pueden desarrollarse.

- Además perjudica a la pesca y puede tener efectos sobre la salud, por la dispersión de patógenos humanos.

- El promedio de objetos encontrados en las playas asturianas durante el trabajo de campo es de 0,32 por metro cuadrado, un dato parecido a países como Alemania, Irlanda o Escocia, pero muy lejos de los arenales de Israel, que alcanzan los 36,7.

- El plástico supone el 64% de la basura encontrada en las playas asturianas, que se suele concentrar en la vertiente oriental de los puntos de emisión, fundamentalmente los puertos de Gijón y Avilés, y los ríos Eo, Navia, Nalón y Sella, donde desembocan las depuradoras de las principales localidades.

En

este punto el trabajo de Fernando Rayón destaca la «enorme cantidad» de

bastoncillos de los oídos y restos de toallitas húmedas encontrados en nuestras

playas, lo que evidencia que las depuradoras «no están realizando correctamente

sus funciones».

Otro

material común en la basura son los restos industriales de pesca, como boyas,

redes o sedales.

Teniendo

en cuenta que solo el 15% de la basura que llega al mar acaba en la costa, los

datos «reflejan solamente una pequeña parte del total de la basura presente en

el Mar Cantábrico».

Aumentar

la concienciación de la población es un asunto fundamental, según Rayón, para

poner punto y final a esta situación, ya que «una causa bastante peligrosa

puede ser la interiorización de la basura en la playa como algo normal o

inevitable» (elcomercio 20 julio 2019).

Laminaria que empieza a pudrirse en el puerto de Cudillero (Asturias, año 2009)

Tomada por Dr. José Manuel Rico, biólogo (apartado 8.2).

8.2.- Especies invasoras en los fondos marinos de Asturias.

8.2.1.- El mejillón pigmeo y el poliqueto australiano amenazan los fondos marinos de Asturias.

La

bióloga de la Universidad de Oviedo, Eva García Vázquez, durante una interesantísima charla

celebrada el 18 de abril de 2016, en la Facultad de Geología, indicó que el

mejillón pigmeo y el poliqueto australiano amenazan los fondos marinos de

Asturias.

Los dos ejemplares son los reyes de la invasión en el Cantábrico y su

población ya ha conseguido desplazar a la autóctona en la ría de Avilés y los

puertos de Ribadesella y Llanes.

Desveló que la mayoría de las

especies que colonizan la región proceden de Oceanía por su semejanza en el

clima. No obstante, la bióloga insistió en que la comunidad está recibiendo

variedades "de todas las partes del mundo".

El grupo de investigación de la

Universidad de Oviedo cree que tanto el mejillón pigmeo como el poliqueto

australiano (una especie de gusano marino) llegaron al Principado en barcos.

El

primero de ellos se está reproduciendo a ritmo "brutal" en la ría de

Avilés, donde su presencia ya supera el 54,5%. Los gusanos por su parte

representan el 21,4% de la fauna marina en Ribadesella y el 36,4% en Llanes.

8.2.2.- La trucha asturiana invade Nueva Zelanda

Durante su ponencia, García también reveló otros datos interesantes como

que la trucha asturiana está considerada plaga en Nueva Zelanda. "¿Cómo

puede ser que una especie que aquí es buena, en otro sitio sea un monstruo?.

Todo tiene que ver con el cambio de la selección natural y sexual. Y en Nueva

Zelanda, nuestra trucha está arrasando con todas las especies autóctonas".

La profesora de la Universidad de Oviedo indicó que por lo general, las

hembras, cuando colonizan un nuevo lugar "suelen reducir su nivel de

exigencia y se reproducen a una velocidad muy rápida". Por algo se llaman

invasoras (lne 19 abril 2016).

Si los bosques de Asturias desaparecieran y se sustituyesen por praderas ¿Qué pasaría?. Pues cambiaría el paisaje y todas las especies asociadas a los árboles, acabarían marchando, pues es esto lo que sucede en el fondo marino, aunque nadie lo vea y lo triste es que está pasando en silencio y no hay concienciación de ello.

Dr. José Manuel Rico, biólogo.

Así opina, en abril de 2016, el Dr. José Manuel Rico, director del departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y experto en el estudio de plantas acuáticas y miembro del OMA (apartado 6).

8.2.4.- Algas invasoras en Asturias

El

calentamiento del mar Cantábrico está provocando la

aparición de algas invasoras, cuando antaño no

había.

El

alga "liagora", típica de la costa de Cádiz, es el

ocupante mayoritario en los fondos marinos de Asturias, siendo muy

abundante en la Concha de Artedo (Cudillero).

El

alga "grateloupia imbricata" que abunda en Corea y solo existe, fuera

de Asia, en Canarias y las islas Azores, se localiza en los

pantalanes de los puertos de Gijón y de Candás.

La existencia del Cambio Climático o no, no es compartida por todo el mundo científico, así

Friedrich-Karl Ewert es catedrático en Geología y

Geotecnia de la Universidad de Paderborn (Alemania), declaró en Ribadesella en mayo de 2016 ."Es

mentira que exista un calentamiento por la acción humana, el clima ha cambiado

siempre" .

"Hay que separar el cambio climático de la

preocupación y protección del medio ambiente, de las que siempre he sido un

firme defensor" (lne 15 mayo 2016).

9.- Cambio climático.

Percepción del cambio climático en las aguas de Asturias(?)

Inicio

este apartado con una interrogación, pues con frecuencia se

confunde los problemas de contaminación y se les

atribuye al cambio climátrico.

En

nuestro tiempo de vida, no nos permite ver un nuevo ciclo de vida y en

muchos casos, el cambio climático que tiene base

científica.

Desde

mediados del siglo XIX (Joseph Adhemar en 1842 y James Croll en 1875)

se relacionaron los ciclos orbitales con el cambio climático,

siendo el servio Milutin Milankovitch (1879-1958), el primero que

desarrolló estas teorías. Hoy se pueden establecer ciclos

a larga distancia, ahí van

unos datos:

- Periocidad 35.000 años. Variacione en la oblicuidad del eje de rotación de la Tierra.

- Periocidad 150.000 años. Variaciones en la excentricidad de la órbita terrestre. Nos vamos acercando al Sol.

- Periocidad 20.000 años. Precesión del eje de rotación de la órbita terrestre, movimiento llamado "en peonza", que produce la variación del desarrollo temporal de las estaciones.

El Dr. en biología José Manuel Rico, alerta

de que hay un gran temor entre los científicos de que la

costa asturiana modifique su paisaje, debido al cambio climático.

El

verano maríno en Asturias, las aguas llegan a

rebasar los 22 grados centígrados y de seguir esta

tendencia, se prevé que el agua, caliente una media de 5 grados

centígrados por siglo y esto es mortal.

Castigaría a algas como la laminarias

y, de hecho en Asturias, la "saccharina latissima" y la

"laminaria hyperborea" ya están prácticamente extinguidas

en el Principado, por situarse su valor crítico de supervivencia en una temperatura de 20 º C.

Año 2009. Laminaria ochroleuca que empieza a morir/ pudrirse en el puerto de

Cudillero (Asturias, año 2009)

Fotografía tomadas por el Dr. Rico, biólogo.

Este profesor se sumerge periódicamente en las aguas de Cudillero

y ha apreciado un cambio constatable del paisaje marino, realizando las

fotos adjuntas publicadas por lne el 18 de abril de 2016, en la misma

zona:

Entre

2009-2010, observó que los bosques de "ochroleuca" empezaban a

perder ejemplares, al pudrirse muchas de ellas, al observar el

mismo punto. En 2014 su colorido pardo desapareció por completo.

Año 2010. El bosque marino pierde ejemplares, en el mismo punto de Cudillero, un año después

el número de laminarias ochroleuca, disminuye

El biólogo constata tras años de estudios, otro dato preocupante, el desplazamiento de la frontera que separa las aguas templado-frías provenientes del del océano Atlántico, y las templado-calientes, del golfo de Vizcaya.

Año 2011. En la misma zona de Cudillero, en un año, han desaparecido casi por completo,

las algas pardas.

Antaño la frontera se situaba entre el Cabo Peñas y Cabo Vidio.

Año 2013. Ni rastro de algas pardas,

en las profundidades de Cudillero.

Ahora, se ha desplazado hacia el occidente, casi en la costa de Tapia de Casariego. Por esta razón el ocle (alga roja beneficiable, que se extrae en la costa de Tarifa y de Marruecos), que se dá en aguas más cálidas que frías, cada vez está mas presente en los concejos de Gozón, Carreño o San Esteban de Pravia, cuando antes se concentraban en Llanes.

Año 2014. El fondo marino del puerto de Cudillero, ha sido modificado

en estos años y ya no tiene ninguna laminaria.

10.- La pesca submarina deportiva en Asturias

El litoral

cantábrico es una franja costera salpicada de acantilados y montañas azotadas

por agua y viento. La Costa Verde asturiana aparece bendecida con extensas

playas, algunas en estado semivirgen. Belleza natural en estado puro arriba y

abajo.

La mejor temporada, para el deporte del buceo, se extiende desde la primavera y

hasta el verano. El sistema

de corrientes de las aguas de Asturias distingue claramente sus zonas este y

oeste, creando ecosistemas radicalmente diferentes.

Costa oriental

Esta parte, hasta el Golfo de Vizcaya, ofrece

un entorno más cálido y salino con flora y fauna afín a la de aguas atlánticas.

Es una zona más apta como escenario para deportes náuticos, entre ellos el

submarinismo.

Costa de Llanes (Asturias).

La zona más recomendable es la

comprendida entre Llanes y las cercanías de Cantabria. El área de buceo se

ubica entre los islotes de Pesues y El Castrón de Santiuste y sus inmersiones

más recomendadas se localizan dentro del ecosistema protegido de los

Acantilados de San Emeterio.

Entre su rica y colorida vida submarina se

encuentran congrios, bogavantes, pastinacas, esponjas, anémonas que mueven sus

tentáculos al son de las corrientes o erizos de mar.

En la zona de Cabo Peñas, donde incluso pueden encontrarse

restos de un carguero, han creado hábitat congrios, langostas y centollos. En

esta parte del litoral hay mayor número de centros de buceo que organizan

salidas en puntos de inmersión bien preparados.

Costa occidental

En la zona

oeste las aguas son más frías y los fondos marinos recuerdan a los de la

Bretaña francesa, con inquietantes paisajes de frondosa vegetación.

Zonas de

buceo importantes pueden encontrarse en El Franco, Luarca, Soto del Barco y,

sobre todo, Cudillero.

Uno de los mejores puntos es la bella Playa del Silencio,

un pequeño paraíso enclavado entre un abrupto acantilado y una serie de

islotes. Llegar es difícil pero merece la pena.

Otros puntos de buceo populares

se encontruentran en Oviñana, cerca del Faro de Vidio. Ante el submarinista se

descubren selvas de algas y los llamados Cañones de Oviñana, un laberinto de

pasillos rocosos por el que se encuentran huidizos espirógrafos, esponjas,

moluscos nudibranquios, sargos, lubinas y todo tipo de fauna esquiva que pone

la nota de color.

Finalmente, la Concha de Artedo, en Cudillero, donde Punta

Austera es famosa por sus grietas tapizadas de esponjas y gorgonias. Lejos de

las rocas es posible contemplar rayas y tembladeras en el fondo arenoso (20minutos.es.

29 noviembre 2013).

14. Blénido. 15. Vaquita suiza o de mar.

Foto de Luis Ángel Díaz Álvarez, biólogo y fotógrafo submarino.

10.1.- Problemas de la pesca en el mar

Un estudio asturiano constata que la pesca

arrasó la población de bocarte en el año 2005

El bocarte -la anchoa- casi

desapareció de nuestras aguas y obligó al cierre de la pesquería durante cinco

temporadas.

La vida

de un bocarte puede llegar, excepcionalmente a los cuatro años.

En el año 2005 se produjo en las aguas del golfo de

Vizcaya lo que los técnicos denominan "colapso poblacional" de esta

especie tan ligada a la gastronomía del Cantábrico.

En el

golfo de Vizcaya se llegaron a pescar en torno a las 80.000 toneladas anuales

por los año sesenta. Hoy se pesca cinco veces menos. Sigue habiendo densidades

muy bajas pero al menos hay anchoa en el Cantábrico.

Investigadores

de la Universidad de Oviedo han desarrollado un modelo que permite predecir las

fluctuaciones de las poblaciones de pequeñas especies como la sardina, el

bocarte y el arenque de una temporada de pesca a otra.

El trabajo acaba de ser

publicado en la revista Ecological Applications, de la Ecological Society of

America, y forma parte de la tesis doctoral de Fernando G. Taboada, con participación

del catedrático de Ecología Ricardo Anadón.

El modelo puede servir de referencia para el cálculo de las cuotas pesqueras.

Desde la Universidad de Oviedo los investigadores fueron capaces de reconstruir

los factores ambientales que rodearon a la especie en los últimos veinte años,

y con algunas variables, incluso hasta los treinta, gracias a los sistemas de

teledetección por satélite. Y sí, cambiaron muchas cosas, como explica Anadón.

"Aumentó

la temperatura de las aguas y variaron las corrientes, entre otras cosas, pero

nuestra conclusión es que a pesar de todos esos cambios sin el factor de la

explotación pesquera las posibilidades de colapso poblacional hubieran sido

practicamente nulas". O, por decirlo de otra forma más cruda: "Solo

la inclusión del impacto de la pesca genera probabilidades de colapso

elevadas".

El

bocarte está rodeado de depredadores, entre ellos la merluza, la caballa y el

bonito. Otras especies no son tanto depredadores como competidores: la sardina

y el chicharro. Influye lo que los investigadores llaman ambiente abiótico, que

tiene que ver con esos cambios de las condiciones ambientales, cada vez más

visibles; los afloramientos costeros y oceánicos o las barreras de dispersión.

Los

resultados de este trabajo se enmarcan dentro de las actividades del

Observatorio Marino de Asturias. El análisis pone de manifiesto la eficacia de

modelos predictivos para anticipar la evolución de la especie. "Hemos

abierto, en definitiva, un nuevo método para explorar las fluctuaciones de las

poblaciones silvestres explotadas por la pesca", señalan los

investigadores.

Las

pequeñas especies de peces pelágicos como sardinas, bocartes o arenques,

representan uno de los recursos naturales explotados más importantes de todos

los océanos. En la costa del norte de España, tanto los bocartes como las

sardinas han sido objeto de actividad pesquera desde antiguo y han constituido

un recurso económico no solo por el valor de la venta de la materia prima sino

también por su transformación en conserva.

Quienes

acuden con frecuencia al mercado comprobaron desde hace años que los precios de

la sardina, por ejemplo, mantienen tendencia al alza. Cada vez llega más pesca

-tradicionalmente cantábrica- procedente de otras latitudes. En el caso de la

anchoa, del Mediterráneo y del Atlántico Sur.

El

bocarte busca la costa para reproducirse. Una buena parte del año la pasa en

alta mar. Cuando llega la primavera comienza a reunirse: es la llamada de la

reproducción. Una hembra puede llegar a poner hasta dos mil huevos

De larva

a juveniles, que crecen en verano y otoño, forman bancos para defenderse e

inician el viaje de vuelta (el primero de cada generación, pero uno más en el

ciclo de la vida de la especie durante miles y miles de años) (lne 7 junio

2016)

11.- Noticias

Los erizos, de un año y hasta 25 milímetros de diámetro, se han cultivado en el Centro de Experimentación Marítima de CastropolLa Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha llevado a cabo durante el día 28 de junio de 2021, la primera repoblación del año de oricios, con la suelta de más de 9.000 juveniles en la playa de Las Poleas, en Tapia de Casariego.

Los ejemplares, de un año de edad y un tamaño que oscila entre los 10 y los 25 milímetros de diámetro, se han cultivado en el criadero del Centro de Experimentación Marítima (CEP) de Castropol.

La extracción de estos equinodermos está vedada desde 2016, tanto para mariscadores profesionales como recreativos, por la situación de la especie. Como consecuencia de ello, el CEP diseñó un plan de repoblación y muestreos en distintos puntos de la costa asturiana, con el fin de conocer la evolución. Asimismo, se efectúa una monitorización que facilita el seguimiento del asentamiento de los ejemplares juveniles y el análisis de las zonas repobladas.

Las primeras reintroducciones de erizos comenzaron en 2015 con el propósito de proteger a los ejemplares juveniles (lne 28 junio 2021)

Antonio Punzón Merino (Madrid, 1966) es doctor en

Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e investigador

titular del Instituto Oceanográfico (IEO) desde el año 2009 y tiene su sede en

Santander, Cantabria. Punzón ha participado ya en más de 25 campañas

oceanográficas de investigación, en nueve de las cuales ha sido el responsable

científico. Es además uno de los mejores conocedores del sistema de cañones de

Avilés y autor de infinidad de trabajos, entre ellos uno

de reciente firma publicado en la revista “Ecological Indicators” que relaciona los cambios en la distribución de las

comunidades de peces de fondo con la temperatura del agua.

–Los peces de aguas cálidas

ganan terreno en el Cantábrico. ¿Qué especies, en concreto, están desplazando a

las de aguas frías?

–No hablamos de especies que vengan de fuera, de hecho